可搬形発電設備に係る特例基準

1.「可搬形発電設備に係る特例基準」とは

仮設電源として軽油を燃料とする可搬形発電設備を使用する工事現場、イベント会場及び災害現場等(以下「工事現場等」という。)に、内蔵タンク容量の合計が200L以上、1,000L未満となる可搬形発電設備を設置する場合、可搬形発電設備が少量危険物貯蔵取扱所として東京都の火災予防条例(以下「火災予防条例」という。)の規制がかかるため、管轄消防署への届出が必要になります。

しかしながら、一部の可搬形発電設備は、内蔵タンク等の構造が火災予防条例の基準に一部適合せず、工事現場等に設置できない場合がありました。

このことから、東京消防庁では、一定以上の安全性が確認された可搬形発電設備を用いること等を要件とする新しい特例基準「工事現場等に設置される可搬形発電設備の一時貯蔵等」を定めましたので、活用してください。

2.特例基準の詳細について

こちら(PDF 532 KB)を確認してください。

3.手続きの手順について

- 可搬形発電設備を設置する工事現場等の管轄消防署で事前相談をしてください。

- 可搬形発電設備を設置する10日前までに、少量危険物貯蔵取扱所設置届出書を届出してください(届出は電子申請でも行うことができます)

- 管轄消防署の検査を受けてください

届出例PDFデータのダウンロードはこちら

届出例WORDデータのダウンロードはこちら

4.Q&A

(1) 法令根拠、手続き及び届出等について

Q なぜ届出が必要なのですか。

火災予防条例第58条(リンク先:東京都公式ホームページ)により、少量危険物(軽油の場合は200L以上1,000L未満)を貯蔵し、又は取扱う場合は届出が必要になるためです。

Q 特例基準の2に示す同一場所に設置する可搬形発電設備の内蔵タンク容量の合計が1,000L以上となる場合はどのような手続きが必要になりますか。

危険物取扱所設置許可申請書又は危険物仮貯蔵仮取扱い承認申請書による申請をする必要があります。詳細は管轄消防署に相談してください。

Q 特例基準の2に示す同一場所に設置する可搬形発電設備の内蔵タンク容量の合計が200L未満となる場合はどのような手続きが必要になりますか。

届出等は必要ありませんが、火災予防条例第30条(リンク先:東京都公式ホームページ)に遵守事項が定められておりますので、当該事項を遵守し、安全に取り扱ってください。

Q 特例基準を適用する場合、少量危険物貯蔵取扱所設置届出書に何を添付する必要がありますか。

特例基準に適合していることが判断できる資料が必要となります。届出例を参考にしてください。

Q 特例基準の1に「ただし、工事現場等の仮設電源として1年を超えて可搬形発電設備を設置する必要がある場合は、一時貯蔵等を反復できる」とありますが、1年を超えて設置する場合の反復手続きはどうすればよいですか。

設置から1年が経過する前に少量危険物貯蔵取扱所変更届出書を管轄消防署に提出し、検査を受けてください。

Q 可搬形発電設備の設置期間が1年を超えるため反復手続きを行う場合、可搬形発電設備の設置状況等に変更がなければ、少量危険物貯蔵取扱所変更届出書に設置状況等を示す資料を添付しなくてもいいですか。

添付しなくても構いません。詳細は管轄消防署にご相談ください。

Q 工事等の進捗に合わせて工事現場内の可搬形発電設備を少しずつ移動させながら使用したいのですが、移動させるたびに何らかの届出が必要ですか。

特例基準4(1)に記載のとおり少量危険物貯蔵取扱所設置届出書に、工事の進捗等に合わせて可搬形発電設備を移動させる旨を記載していただき、移動後の可搬形発電設備も特例基準に適合するように設置されると判断できる資料を添付していただければ、移動するたびに届出を行う必要はありません。

Q 道路工事等で作業帯を常設できない工事現場では、毎日の作業前後で可搬形発電設備を撤去、再設置をする場合があるのですが、撤去、再設置を行うたびに何らかの届出が必要となりますか。

特例基準4(2)に記載のとおり少量危険物貯蔵取扱所設置届出書に、撤去、再設置を行う旨を記載していただければ、撤去、再設置をする度に届出を行う必要はありません。

Q 既に少量危険物貯蔵取扱所設置届出書を届出し、検査を受けている可搬形発電設備に対して、特例基準を適用することはできますか。

少量危険物貯蔵取扱所変更届出書を提出していただければ、既に設置されている可搬形発電設備に特例基準を適用することができます。

(2)特例基準の内容について

Q 危険物の数量算定において可搬形発電設備を複数設置する場合、内蔵タンク容量を合算するのか、合算しないのかをどう判断すればよいですか。

様々な設置状況が考えられるため、詳細は管轄消防署にご相談ください。

Q ガソリンを燃料とするポータル発電機も特例基準を適用できますか。

ガソリンを燃料とするポータル発電機は特例基準の適用対象にはなりません。

Q 可搬形発電設備が(一社)内燃力発電設備協会(以下「内発協」という。)の認証基準に適合していることをどのように確認すればよいですか。

可搬形発電設備の筐体に、認証基準に適合していることを示すマークが貼付されておりますのでご確認ください。

Q 内発協の認証を取得していない可搬形発電設備を設置したいのですがどうすればいいですか。

内発協の認証基準と同等以上の可搬形発電設備の安全性規格に係る基準に適合することを確認できれば設置することができます。詳細は管轄消防署にご相談ください。

Q 可搬形発電設備が、内発協が実施する専門技術者資格制度又は一般社団法人日本建設機械レンタル協会(以下「レンタル協会」という。)が実施する可搬形発電機整備技術者資格制度に基づく点検(以下「資格制度に基づく点検」という。)を1年以内に実施されていることを、どのように確認すればよいですか。

資格制度に基づく点検がされた可搬形発電設備には、当該点検がされたことを示す点検済証が貼付されています。点検を実施した時期も点検済証を見ればわかりますのでご確認ください。

Q 特例基準を適用するにあたり、日常点検では何を点検すればいいですか。

特例基準3(2)イの項目について点検してください。また、届出例の「特例適用のための点検表」をご活用いただくことができます。

Q 可搬形発電設備を車両の荷台に積載した状態での使用及び燃料注入はできますか。

特例基準に適合するよう設置すれば可能です。

Q 特例基準の3(4)ア(ウ)に「防火上有効な塀を設ける等の措置により、延焼拡大のおそれがなく、かつ、消防活動上支障ない場合は、この限りでない。」とありますが、防火上有効な塀を設ける以外の措置は認められますか。

措置により、延焼拡大のおそれがなく、消防活動上支障ないと判断できる場合は認められます。詳細は管轄消防署にご相談ください。

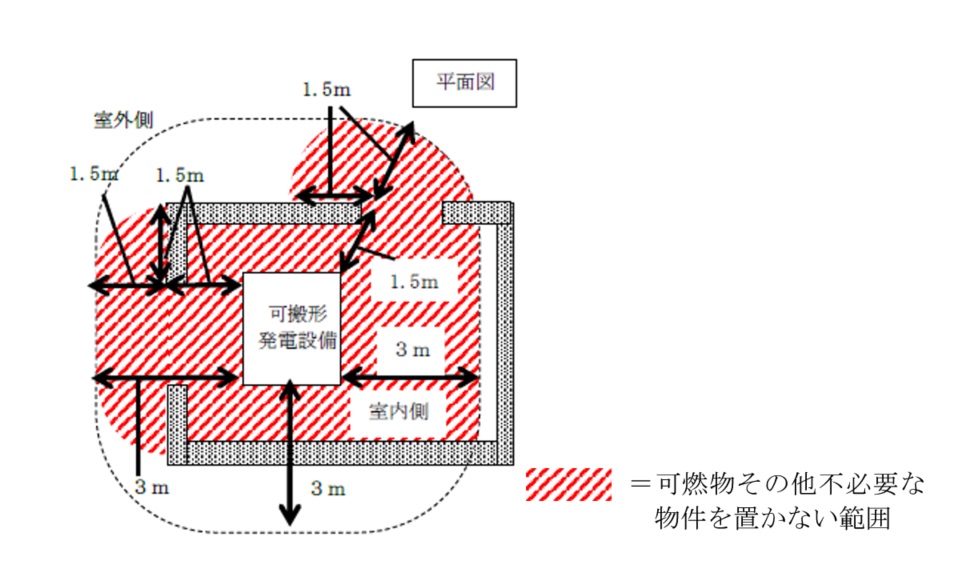

Q 屋外で、トラック等の荷台上に可搬形発電設備を設置する場合、可搬形発電設備を載せているトラック等の周囲に幅2m以上の空地をとることができれば、可搬形発電設備の周囲に幅2m以上の空地を設けたものとして認められますか。

認められます。

Q 特例基準の3(4)イ(ウ)に「当該開口部付近に可燃物がない等、周囲の状況から当該開口部からの延焼拡大のおそれがないと認められる場合は、この限りではない。」とありますが、当該開口部付近に可燃物がない以外の措置は認められますか。

措置により、延焼拡大のおそれがなく、消防活動上支障ないと判断できる場合は認められます。詳細は管轄消防署にご相談ください。

Q 特例基準の3(4)イ(ウ)に「当該開口部付近に可燃物がない等、周囲の状況から当該開口部からの延焼拡大のおそれがないと認められる場合は、この限りではない。」とありますが、具体的にどういった状態であれば開口部に防火設備がなくても認めらますか。

可搬形発電設備から3m以内の範囲に可燃物や不要な物品が置かれていない等の状況から、開口部からの延焼拡大のおそれがないと判断できる場合は認められます。詳細は管轄消防署にご相談ください。

(3) その他

Q 東京都以外でも当該特例基準を適用して可搬形発電設備を設置できますか。

当該特例基準は、東京消防庁が独自に定めたものであるため、東京都(稲城市、島しょ地域除く。)以外で当該特例基準を適用できるか判断できません。設置場所を管轄する消防本部にご確認ください。

Q 火災予防条例第31条の2(リンク先:東京都公式ホームページ)の基準を適用して可搬形発電設備を設置することは出来ますか。

可搬形発電設備の構造が火災予防条例の基準に適合しないため設置できない場合があります。

Q 可搬形発電設備のどのような部分が火災予防条例の基準に適合していないのですか。

主に内蔵タンクに通気管がついていないこと及び内蔵タンクの水張検査を実施していないことが火災予防条例第31条の2(リンク先:東京都公式ホームページ)第2項第1号及び第2号に定める基準に適合していません。