しょうぼう石神井170号

令和5年11月発行

地震に備えよう~関東大震災から100年~

関東大震災とは…

1923年(大正12年)9月1日11時58分に発生したマグニチュード7.9の巨大地震により死者・行方不明者は約10万5000人、全壊・全焼・家屋流出は約29万3000棟にのぼり、日本の災害史上、最大の被害をもたらしました。

我々が暮らす東京都では、関東大震災のような大きな地震が『今後30年以内に70%の確率で発生する。』と予想されており、事前の対策が求められています。

関東大震災から100年。この機会に皆さん一人一人に何ができるのか、考えてみませんか。

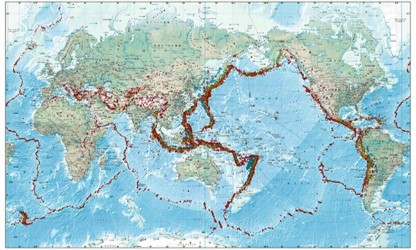

地震大国日本

全世界の面積のうち日本の国土面積は、わずか0.28%ですが、一方、日本周辺で発生している地震は、全世界の地震の約20%※を占めています。右図の赤い点は震源を表していますが、ここからも我々が暮らす日本は『地震大国』であることが分かります。

※1977.1~2014.12 マグニチュード5以上の地震

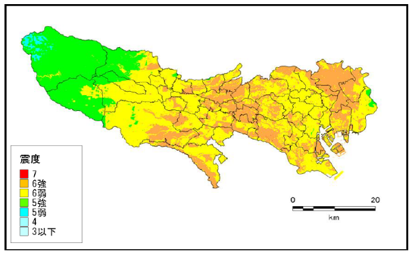

首都直下地震が発生!練馬区の被害は?

令和4年5月、東京都は「首都直下地震等による東京都の被害想定」を10年ぶりに見直しました。練馬区に最も被害を及ぼすのは、多摩地区の東部を震源とする『多摩東部直下地震』で、練馬区内の44.3%で震度6強、55.7%で震度6弱の揺れを観測すると予測されています。

この地震が、冬の夕方に発生した場合には、11,004棟が焼失、死者が314人発生するなど、甚大な被害が見込まれています。

被害軽減のための防災・減災対策

東京都では、地震による被害を予測するとともに、防災・減災対策を実施することで、被害の軽減が可能だとしています。

具体的には、住宅の耐震化、建物の不燃化、津波避難の迅速化のほか、

①家具類の転倒・落下・移動防止対策

②初期消火率の向上

なども挙げられています。これらは、『今日からできる防災・減災対策』といえます。詳しくは、ぜひ右のページをお読みください!

コラム「関東大震災の悲惨な現実 ~災害体験者の手記より~」

この先どうなってしまうんでしょう?と心配しているうちに、もう方々から火事が始まったのでありました。強風にあおられて燃え広がって行きました。

そしてなおも東へと逃げましたが、行先にももう火の手が見えています。髪の毛は時々ジリジリと燃え始めます。それをもみ消しながら逃げまどううち、ここで最後かと思う程苦しいこともありました・・・(後略)

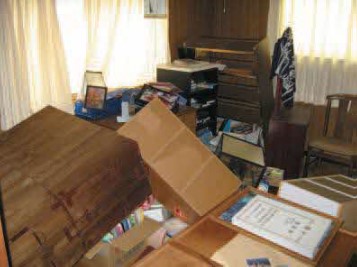

なぜ家具類の転倒・落下・移動防止が必要なの??

地震により家具類の転倒・落下・移動が発生すると『3つの危険』が生じる可能性があります。

1つ目の危険「怪我」

近年、国内で発生した地震を分析すると、負傷者の30%~50%の方が屋内における家具類の転倒・落下・移動によって負傷していることが分かっています。

2つ目の危険「火災」

転倒・落下した家具類などが電気ストーブを倒したり、電源スイッチが押されてしまうこともあり、付近の燃えやすいものに着火するなどして火災が発生することがあります。

3つ目の危険「避難障害」

避難通路、出入口周辺に転倒・移動しやすい家具類を置くと、転倒・移動により避難経路をふさぎ、避難の妨げになる恐れがあります。

初期消火はみんなでやらないといけないの??

火災が発生してしまった場合、初期消火に成功すると被害の軽減につながります。万が一初期消火できず火災が拡大した場合でも、平常時は、消防隊により消火活動が行われます。

では、地震という非常時に火災が発生して初期消火できなかったらどうなるでしょうか?

想定「同時多発した火災の大規模化」

同時多発的に発生した火災が延焼して合流するなど大規模化し、「火災旋風」という竜巻状の渦が発生し、さらに延焼してしまう可能性があります。関東大震災では、火災旋風により「被服廠跡」という大規模な空地(現在の墨田区、都立横網町公園)にいた避難者4万人のうち3万8千人が亡くなりました。

平常時でも非常時でも初期消火は重要です!

人の背の高さより小さい炎は、消火器での初期消火が有効です!

初期消火のポイント1「設置場所」

消火器は、身近な消火道具ですが、設置場所を把握していますか?近くの設置場所を把握しておきましょう。

初期消火のポイント2「訓練」

消火器が近くにあっても、いざという時に使い方が分からないと余計に慌ててしまいます。日ごろから防災訓練や自衛消防訓練に参加して使い方を身につけましょう。東京消防庁の公式ホームページの「電子学習室」では、消火器の使い方など知識を深めることができます。ぜひ一度ご覧ください。

(引用 東京消防庁 初期消火マニュアル、総務省消防庁 地震火災から命を守る)

防火のつどい

日時

令和5年11月7日(火)第1部 午後1時から午後2時まで

第2部 午後2時から午後3時まで

このイベントは終了しました。

場所

大泉学園ゆめりあホール(ゆめりあ1)練馬区東大泉1-29-1 6階

内容

第1部 火災予防業務協力者の表彰式第2部 火災予防コンサート

※ 東京消防庁音楽隊によるコンサートを行います!

(お申し込みの詳細は、石神井消防署HPをご確認ください)

消防ふれあいフェスタ

日時

令和6年3月3日(日)

午前10時から午後0時30分まで

このイベントは終了しました。

場所

石神井消防署

練馬区下石神井5-16-8

内容

楽しみながら防火防災について学べるイベントです。

※ 日時等が変更になる場合があります。

石神井消防団員募集中

石神井消防団では、各種災害に出場する基本団員から、特技等を活かして活動する「機能別団員」も募集しています。

機能別団員とは??

応急救護訓練指導、防火防災指導及び広報活動等の一部の業務に限定して従事し、個人の特徴や家庭事情に応じて活動できる消防団員のことです。

石神井消防団に入団し、街の安全・安心を一緒に守りましょう!!!!

石神井消防署 警防課 防災安全係 電話:03-3995-0119(内線320)

印刷用データ

しょうぼう石神井関連ページ

問合せ先

- 石神井消防署

- 予防課

- 防火管理係

- 03-3995-0119(内線582)