4 測定手法及び延焼シミュレーションの概要

地域の延焼危険度等測定手法の概要

1 前提条件

(1)測定単位

250mメッシュ及び町丁目ごとに測定を実施しました。

(2)地震動入力による建築物全壊率の設定

東京都都市整備局が実施している地震に関する地域危険度測定調査における地震動の設定と同様の方法を用いています。具体的には工学基盤に30cm/s(kine)の地震動を与え、地盤増幅率を乗じることにより地表面の地震動の速度を求めています。

さらに、地表面における速度を延焼速度式の加速度項に変換して建築物の被害程度の設定を行っています。

(3)測定時間

出火から6時間後の延焼面積及び焼失面積を測定しました。

(4)気象条件

一般的に延焼しやすい条件となる冬の気象条件を想定しました。

- 風向……北北西(12月から2月の東京の気象観測地点における最も頻度が多い風向)

- 風速……6m/s(12月から2月の東京の気象観測地点における平均風速の約2倍に設定)

- 湿度……50%(12月から2月の東京の気象観測地点における平均湿度を参考に設定)

(5)消火活動

地域別延焼危険度測定では、消防隊や住民の消火活動を考慮せず、消火活動が行われない場合にどのくらい燃え広がるかで測定し評価しています。

2 出火点の設定

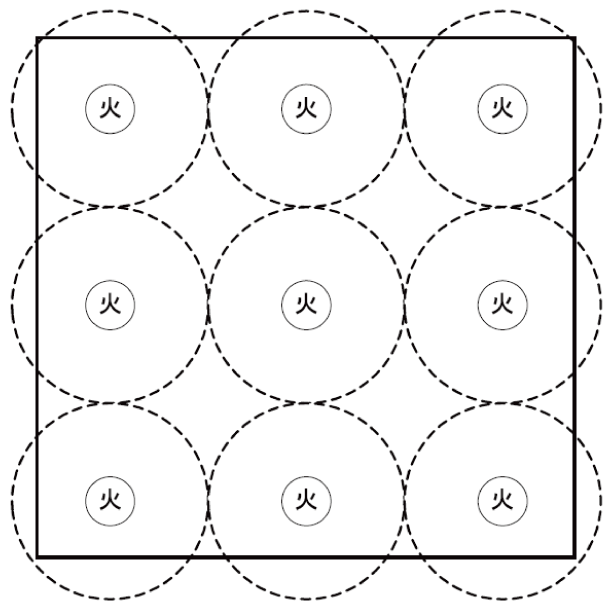

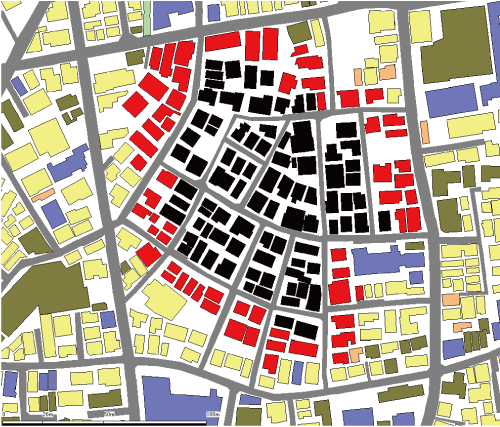

各250mメッシュをさらに9分割し、各分割の中心に最も近い木造建物または防火造建物に出火点を設定しました。各分割の中心付近に木造建物と防火造建物のいずれも無い場合には、準耐火造建物または耐火造建物に出火点を設定しました(図1)。

図1 出火点の設定例

3 延焼シミュレーションの実施

「2 出火点の設定」で設定した各出火点について延焼シミュレーションを実施し、出火から6時間後の延焼面積及び焼失面積を記録しました。

4 測定単位ごとの延焼(焼失)面積の算出

(1)町丁目

町丁目に含まれる各出火点についての延焼(焼失)面積の合計を、設定した出火点数で割り、町丁目ごとの延焼(焼失)面積としました。

(2)250mメッシュ

250mメッシュに含まれる各出火点についての延焼(焼失)面積の合計を、設定した出火点数に関わらず一律に9で割り、250mメッシュごとの延焼(焼失)面積としました。これは、1つのメッシュ内に建築物数が少なければ、出火する可能性が低くなることを考慮した設定としています。

5 延焼(焼失)危険度ランクへの区分

「4 測定単位ごとの延焼(焼失)面積の算出」で算出した延焼(焼失)面積から、表3により10ランクに区分しました。

| ランク | 延焼面積または焼失面積 |

|---|---|

| 9 | 150,000m2以上 |

| 8 | 100,000m2 ~ 150,000m2未満 |

| 7 | 60,000m2 ~ 100,000m2未満 |

| 6 | 30,000m2 ~ 60,000m2未満 |

| 5 | 15,000m2 ~ 30,000m2未満 |

| 4 | 5,000m2 ~ 15,000m2未満 |

| 3 | 1,500m2 ~ 5,000m2未満 |

| 2 | 300m2 ~ 1,500m2未満 |

| 1 | 1m2 ~ 300m2未満 |

| 0 | 0m2 |

延焼シミュレーションの概要

延焼シミュレーションを作成した経緯

地震動の強さや気象条件応じた地震火災の燃え広がりの推移や消火に必要な消防隊数を事前に予測できれば、最終的な延焼被害を軽減するために、より効率的な消防部隊の運用が可能と考えられます。

東京消防庁では、市街地の状況をコンピュータ上に再現して地震火災の推移や消火に必要な消防隊数を予測する延焼シミュレーションシステムを開発し、平成4年から全庁的に運用しています。現在の延焼シミュレーションシステムは平成13年3月火災予防審議会答申「地震火災に関する地域の防災性能評価手法の開発と活用方策」に基づく「東消式2001」を採用し、耐火造建物を媒介して延焼拡大する危険性についても評価することができます。

使用しているデータ

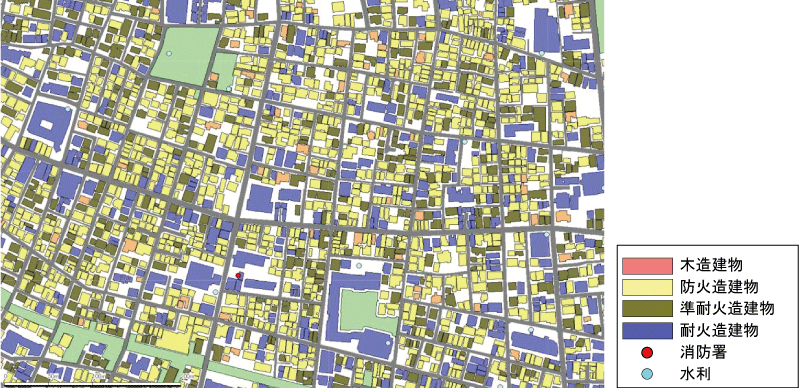

基礎調査として実施した市街地状況調査の結果を使用しています。

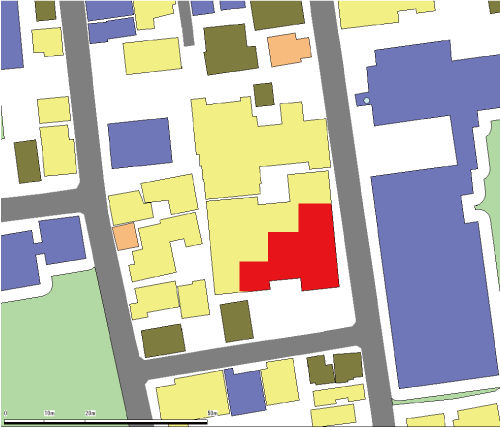

建物の形状、階数、構造、空地の形状、道路の形状の情報を組み込んだ市街地データを作成しました(図2)。

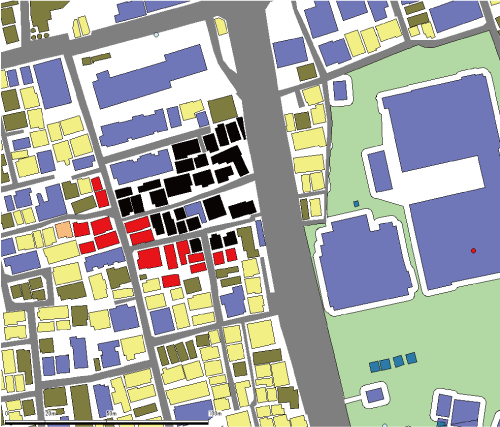

シミュレーションの手法

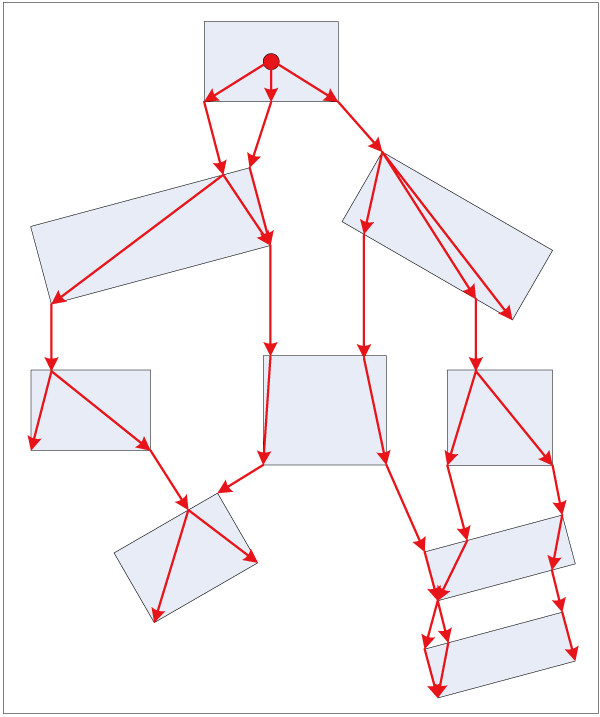

出火建物から隣接建物への延焼については、建物の構造、階数、隣棟間隔、風向・風速のデータから着火時間を算定し、最短時間で着火する経路を辿って延焼するモデルを採用しています(図3)。

建物内の延焼速度や隣棟への着火時間については、通常火災の延焼状況や兵庫県南部地震の市街地火災の分析結果から構築した「東消式2001」を用いて計算しています。

シミュレーションの計算モデル

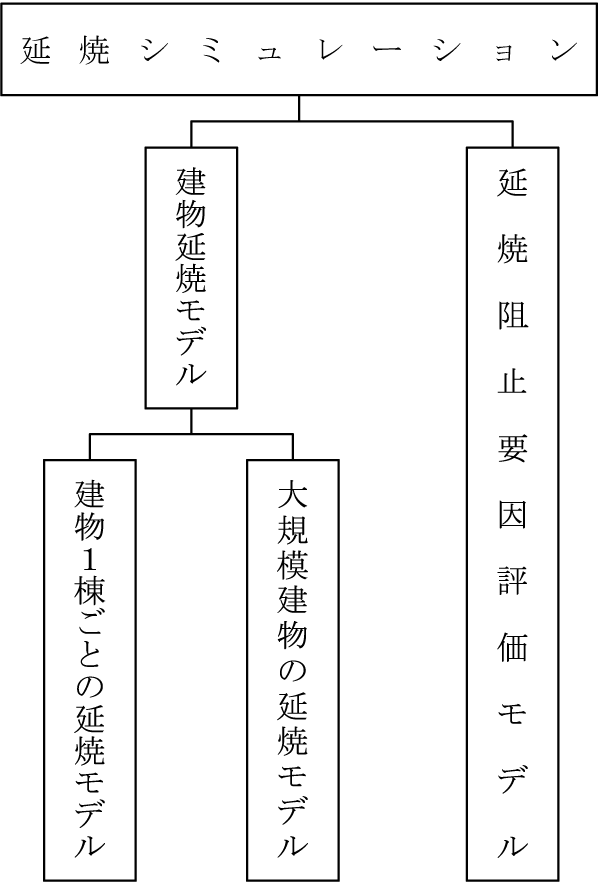

シミュレーションは次の計算モデルで構成されます。モデルの構成図は、図のとおりです(図4)。

1 建物延焼モデル

建物の延焼動態をモデル化したもので、「建物1棟ごとの延焼モデル」と「大規模建物の延焼モデル」で構成されます(図5、図6)。

図5 建物1棟ごとの延焼モデル

図6 大規模建物の延焼モデル

2 延焼阻止要因評価モデル

大規模空地や広幅員道路等による焼け止まりをモデル化したものです(図7)。

図7 延焼阻止要因評価モデル

問合せ先

- 東京消防庁

- 震災対策課

- 03-3212-2111(代表)