応急手当の重要性

けが人や急病人(以下「傷病者」という。)が発生した場合、その場に居合わせた人(バイスタンダー)が応急手当を速やかに行えば、救命効果の向上に繋がります。実際の救急現場においても、バイスタンダーが応急手当を行い救急隊に引き継ぎ、尊い命が救われた事例が数多く報告されています。

緊急の事態に遭遇した場合、適切な応急手当を実施するためには、日頃から応急手当に関する知識と技術を学び、身に付けておく必要があります。また、1人でも多くの人が応急手当をできるようにしておくことが大切です。

1 応急手当の目的

- バイスタンダーが行う応急手当の目的は、「救命」「悪化防止」「苦痛の軽減」です。

- 反応がない、呼吸停止、心臓停止、気道異物などの症状を認めた場合には、「救命」を目的とした手当が必要です。

- すぐには生命にかかわることはないにしても、けがや病気(例えば、出血・ショック・頭痛・胸痛・腹痛・痙攣や傷・骨折・熱傷など)そのものが重症であった場合、その対処の仕方によっては、症状が悪化し、ついには生命にかかわることもあります。このような傷病者には、「悪化防止」「苦痛の軽減」を目的とした手当が必要です。

① 救命

応急手当の一番の目的は、生命を救うこと「救命」にあります。

応急手当を行う際は、この救命である「救命処置」を目的とした手当を最優先します。

② 悪化防止

応急手当は、けがや病気を治すために行うのではなく、現在以上に悪化させないことが目的となります。

傷病者の症状、訴えを十分把握した上で、必要な応急手当を行います。

- 原則、薬は医師の指示によりお使いください。

発作の場合などに際して、事前に医師から指示を受けているときは、その指示に従って薬を用います。(治療は、医師にまかせます。)

③ 苦痛の軽減

傷病者は、心身ともにダメージを受けています。できるだけ苦痛を与えない手当を心がけるとともに、「すぐに救急車が来ます」など、励ましの言葉をかけるようにします。

- 応急手当は、傷病者の状態を確認しながら行い、苦痛を与えないよう注意します。

- 傷病者の不安を取り除くよう、できるだけ静かな環境となるように配慮します。

2 応急手当の必要性

- 突然の事故や病気など救急車を呼ぶような現場に遭遇したとき、救急隊員や医師が来る前に、なぜ応急手当を行う必要があるのでしょうか。

① 救急隊到着までの応急手当の必要性(救急車到着までの空白の時間)

救急車が出場してから現場に到着するまでの平均時間は、東京都内で 9分43秒(令和4年)です。

救急車到着までの空白時間が傷病者の生命を大きく左右します。

② 自主救護の必要性

震災や風水害等で、同時に多数の傷病者が発生したときは、平常時のように救急車に期待することは困難です。このようなときは、自主救護に努めなければなりません。

- 自分たちの生命・身体は自分たちで守るという心構えが必要です。

- 傷病者が発生したらお互いが協力し合って救護活動ができるよう、普段から、近所の人に協力を求めやすい環境と態勢を作っておくことが望まれます。

- 事業所では、傷病者を速やかに救護するため、組織的に対応する救護計画を樹立しておくことが望まれます。

- 応急手当用品を普段から備えておき、不測の事態に対応できるようにしておくことが望まれます。

③ 他人を救おうとする社会が自分を救う

傷病者が発生したとき、放置することなく、誰かがすぐに手当を行うような社会にすることが必要です。

そのためには、まず、あなたが応急手当の正しい知識と技術を覚えて、実行することが大切です。他人を助ける尊い心(人間愛)が応急手当の原点です。

④ 突然死を防ぐために

- 成人の突然死とのその徴候

成人が突然死する原因には、主に心臓発作や脳卒中があげられます。

心臓発作や脳卒中で見られる典型的な主訴が認められた場合には、ためらわずに救急車を呼んでください。

心臓発作の中で多いのが、急性心筋梗塞です。

次のような症状が急にあらわれます。

- 胸の真ん中の強い痛み(痛みがあまり強くない場合もある)

- 肩や腕、あごにかけての痛み(痛みがあまり強くない場合もある)

- 胸が締めつけられるような圧迫感(痛みがあまり強くない場合もある)

- 息切れ

- 冷や汗

- 吐き気

- 立っていられない

【急性心筋梗塞】

脳卒中の主なものには、脳梗塞とくも膜下出血があります。

次のような症状が急にあらわれます。

- 体の片側に力が入らない、しびれを感じる

- 言葉がうまく話せない

- ものが見えにくい

- 反応がない

【脳梗塞】

- 今までに経験したことがないような(バットで殴られたような)強い頭痛

【くも膜下出血】

高齢者の窒息、入浴中の事故、熱中症なども突然死の原因であり、予防することが重要です。

運動中の心停止は人前で起こることが多く、また、電気ショックが効果的で、適切に対応すれば後遺症を残しにくいという特徴があります。

- 子どもの突然死とその予防

子どもが突然死する原因には、主にけが、溺水、窒息などの「不慮の事故」があげられます。

子どもの不慮の事故を予防するためには、具体的な予防策をとることがもっとも重要です。

参考 応急手当の必要性

救命曲線

- グラフ中の上の実線はバイスタンダーによる救命処置が行われた場合の救命効果を示しています。

また、下の点線は、バイスタンダーによる救命処置が行われず、現場に到着した救急隊により救命処置が実施された場合の救命効果を示しています。 - このグラフから、「時間の経過により救命のチャンスは低下する」また「応急手当の実施が救命のチャンスを高める」ことが読み取れます。

- しかし、応急手当の開始が遅れても、その効果が全くなくなるというわけではありません。応急手当の開始が遅れても、少しでも蘇生の可能性があれば、積極的な応急手当の実施が望まれます。

救命の連鎖(チェーン・オブ・サバイバル)

救命の連鎖(チェーン・オブ・サバイバル)の重要性

① 心停止の予防

心停止の予防とは、突然死の可能性のある傷病を未然に防ぐことです。

小児では交通事故、窒息や溺水などによる不慮の事故を防ぐことが重要であり、成人では、心疾患、脳卒中などの初期の徴候を見逃さず、心停止に至る前に医療機関で治療を開始することが重要です。

② 早期認識と通報

早期認識と通報とは、突然倒れたり、反応がない人を見つけたら、直ちに心停止を疑い、大声で助けを求め、119番通報、AEDの搬送を依頼し、救急隊が少しでも早く到着するよう努めることです。119番通報により心停止の判断についての助言や胸骨圧迫の指示を得る場合もあります。

③ 一次救命処置(心肺蘇生とAED)

バイスタンダー等の誰にでもすぐ行える処置であり、心停止傷病者の社会復帰に大きな役割を果たすものです。

④ 二次救命処置と集中治療

救急救命士や医師が薬や器具等を使用して心拍の再開を目指し、心拍再開後は病院での集中治療により脳の障害を防ぎ、リハビリテーションで心身の機能回復を促し、社会復帰を目指すことです。

この4つの輪のうち、どれか一つでも途切れてしまえば、救命効果は低下します。特に「救命の連鎖」の最初の3つは、バイスタンダーにより行われることが期待されます。

3 応急手当の効果

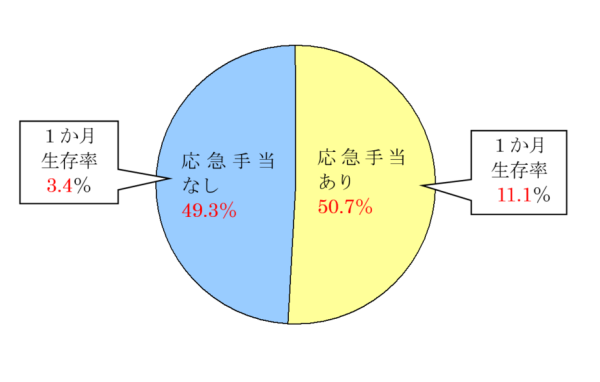

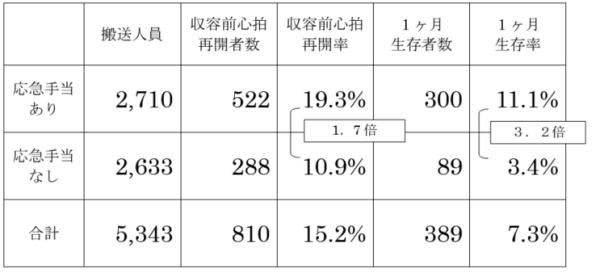

- 下の図と表は、令和4年中のバイスタンダーによる目撃のある心停止傷病者に対する応急手当の実施状況です。

令和4年中のバイスタンダーによる目撃のある心停止傷病者数は5,343人であり、そのうち、バイスタンダーによる応急手当が実施されていたのは、2,710人(50.7%)でした。

バイスタンダーによる応急手当があった場合、なかった場合に比べ、病院収容前の心拍再開率は約1.7倍高くなっており、また1か月生存率は約3.2倍の差が生じています。

応急手当は心停止傷病者に対して有効な人工呼吸・胸骨圧迫・AEDによる除細動処置等に限定

バイスタンダーによる目撃のある心停止傷病者に対する

応急手当実施状況(令和4年中)

図 バイスタンダーによる応急手当実施状況

表 病院収容前の心拍再開状況と1ヵ月後の生存状況

問合せ先

- 救急部 救急指導課 救急普及係

- 03-3212-2111(代) 内線46625~426