救急の日・救急医療週間に救急について学ぼう

2025年08月29日 更新

「救急の日」・「救急医療週間」

厚生労働省と総務省消防庁は、救急業務及び救急医療に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識の高揚を図ることを目的に、毎年9月9日を「救急の日」、救急の日を含む1週間(日曜日から土曜日)を「救急医療週間」と定めています。

昭和57年に始まり、毎年、日本全国で救急に関わる様々な取組みが実施されています。

東京消防庁でも「救急の日」と「救急医療週間」を中心に、都民の皆様に救急業務への理解と認識を深めていただくため、様々な行事を実施しています。

一人でも多くの人の命を救うために

東京消防庁管内における令和6年中の救急出動件数は、約93万件でした。

東京消防庁では、119番通報で救急車の要請を受けると、対応可能な最も近くの救急車が出動します。しかし、救急車の数は限られています。救急要請が集中、増加して周囲の救急車が出払ってしまうと、遠くから駆け付けなくてはならないため、救急車が現場に到着するまでに時間がかかります。救急車の到着が遅れ、生命の危機が迫っている人を病院に搬送するまでの時間が遅くなるほど、命が助かる可能性が低下していきます。

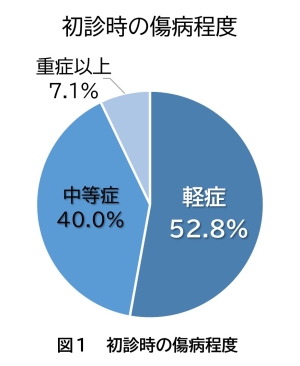

また、救急車で搬送された人のうち、入院を必要としない「軽症」と診断された方は50%以上を占めています(図1)。

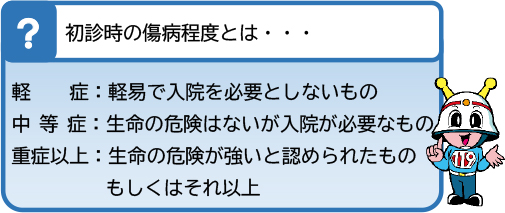

救急車を要請した理由として、世論調査の結果では、「交通手段がなかった」など緊急性のない理由も見受けられました(図2)。

このような状況が進むと、救急車の到着が更に遅れ、救えるはずの命が救えなくなる可能性が高まります。

救急要請が減り、生命の危機が迫っている人のもとへ、一刻も早く救急車が到着できるよう、限りある救急車の利用について、ご理解とご協力をお願いいたします。

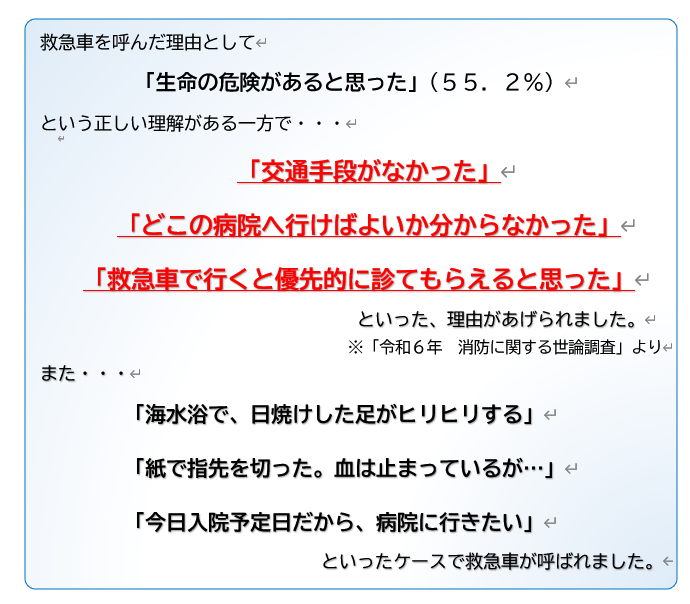

病院へ行く? 救急車を呼ぶ? 迷ったら…「#7119」

1 「#7119」東京消防庁救急相談センター

急な病気やけがで「今すぐ病院に行ったほういいのかな?」、「救急車を呼んだほうがいいのかな?」など、迷った際の相談窓口として、東京消防庁救急相談センターを24時間・365日いつでも開設しております。

相談医療チーム(医師、看護師、救急隊経験者の職員など)による相談を受けることができます。

2 東京版救急受診ガイド(ウェブ版、冊子版)

急な病気やけがをした際に、「今すぐ病院に行くべきか」「救急車を呼ぶべきか」迷った時に、自ら緊急性の判断ができる「東京版救急受診ガイド」を東京消防庁ホームページ上で提供しており、パソコン、スマートフォン、携帯電話から利用することができます。

「東京版救急受診ガイド」は、59の症状から該当する症状について、表示された質問から当てはまるものを選択することで、病気やけがの緊急性の有無、受診の必要性、時機、科目のアドバイスを得られるサービスです。

なお、インターネット環境を持たない都民向けに冊子版も提供しています。冊子版は消防署にありますので、ぜひご利用ください。

患者等搬送事業者(民間救急)の搬送サービス

緊急性のない通院や入退院、病院から他の病院への転院などの際に交通手段が必要な時は、東京民間救急コールセンターにお問合せください。

東京民間救急コールセンターでは、最寄りの民間救急(寝台専用又は車椅子専用)又はサポートCab(タクシー)を案内しています。搬送費用は有料となります。

緊急性がある場合は、迷わず119番通報により救急車を要請してください。

いざという時に備えて

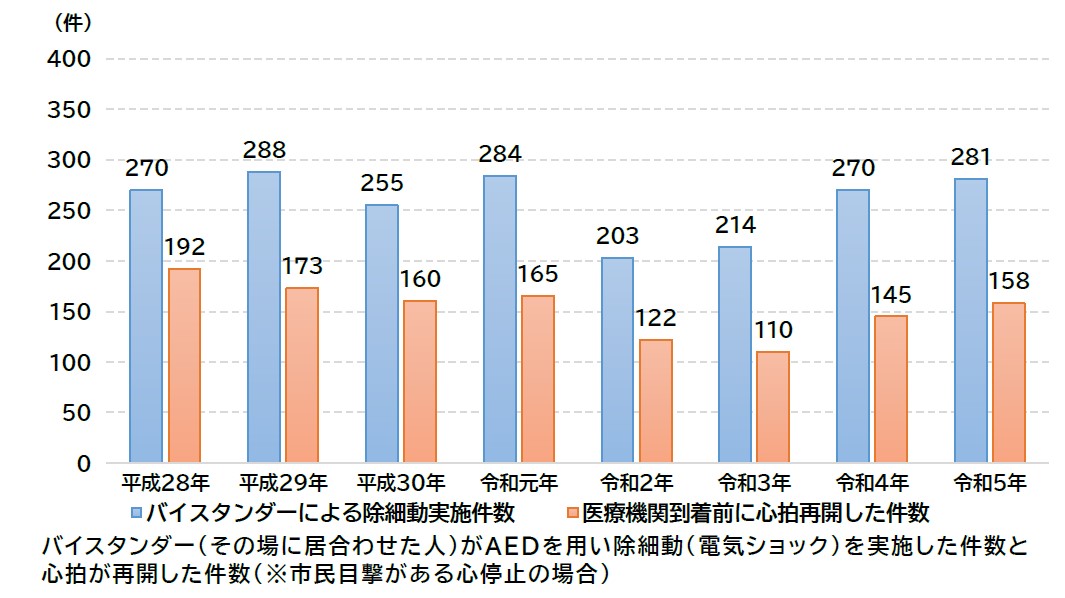

1 AEDを使った応急手当が尊い命を救う役に立っています

AEDは現在、駅、空港、市・区役所、学校、交番、商業施設など、様々な場所への設置が進んでいます。AEDの使用が必要な場合に慌てることのないよう、日頃からAEDの使い方を含めた応急手当の知識・技術を身に付けるとともに、身近に設置されているAEDの位置を確認しておき、ひとりでも多くの尊い命を救うために役立てましょう。

AEDってどんなもの・・・?

AEDは心臓に電気ショックを与えて、元の正しいリズムに戻すための機械です。

電源を入れると音声メッセージが流れるので、メッセージに従って操作すれば、誰でも簡単に使うことができます。

AED(Automated External Defibrillator = 自動体外式除細動器)

オートショックAEDとは・・・

AEDで電気ショックが必要な場合に、ショックボタンを押さなくても自動的に電気が流れる機種(オートショックAED)が2021年7月に認可されました。傷病者から離れるように音声メッセージが流れ、カウントダウンまたはブザーの後に自動的に電気ショックが行われます。安全のために、音声メッセージなどに従って傷病者から離れる必要があります。また、オートショックAEDであることを示すロゴシールが貼付されています。

2 バイスタンダー(その場に居合わせた人)の奏効事例

実際にバイスタンダーがAEDを使って応急手当を行い、尊い命を救った事例を紹介します。 このような緊急の事態に遭遇した場合、適切な応急手当が実施できるように、日頃から応急手当に関する知識と技術を身につけ、同時にAEDの設置場所についても把握しておきましょう。

家族の連携によって男性を救命しました

とある一家へ工事に来ていた作業員の男性が、突然倒れました。

意識がなく、呼吸もしていなかったため、工事を依頼していた一家の「父親」が胸骨圧迫等の救命処置を実施しました。

「母親」は娘が自由研究で作成していた自宅周辺のAEDマップを確認し、約120m離れたマンションへAEDを借りに走り、現場である自宅でAEDによる除細動を実施しました。

119番通報により到着した救急隊は「娘」が現場まで誘導し、救急隊へ引継いだ時には、傷病者の呼吸と脈が戻っている状態で、一家の一連の連携によって傷病者の男性は一命をとりとめました。

この一家の「父親」は、過去にスポーツ中に心肺停止になり、心肺蘇生及びAEDによって回復したことがあり、その経験から「娘」は自由研究で自宅付近のAED設置場所をマップにすることで、家族として設置場所を把握していたという背景がありました。

3 応急手当のアドバイス(口頭指導)

東京消防庁では、応急手当の実施を促進し、救命効果の向上を図るため、通報者に対する応急手当のアドバイス(口頭指導)をしています。

- 通話によるアドバイス

119番通報後、救急隊が到着するまでの間に、災害救急情報センターの管制員や現場に向かう救急隊員が、通話により傷病者の状況等を確認しますので、その場の状況に応じた応急手当のアドバイスを受けることができます。

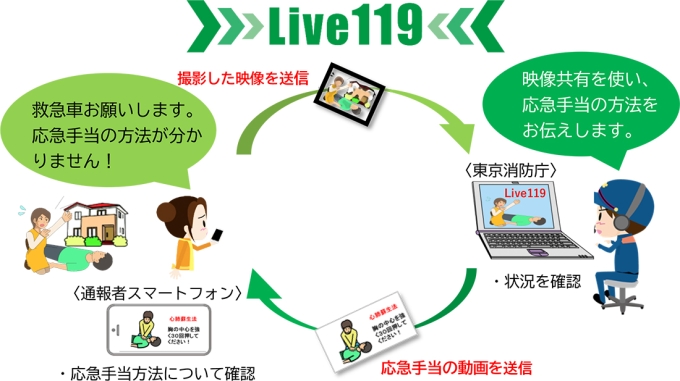

- 映像によるアドバイス「Live119」

災害救急情報センターの管制員は、通話によるアドバイスだけでなく、映像通報システム「Live119」を活用して、映像によるアドバイスも行っています。

これは、通報者のスマートフォンからの通報時に、電話を繋いだまま、現場の状況を映像で送信できるシステムです。まず、東京消防庁からURL付きのショートメールを送信します。次に、このメールを開き、メッセージに従ってアクセスしていくと、その場の映像を東京消防庁と共有することができます。また、東京消防庁から応急手当のやり方の動画を送信することもできます。

映像を共有することで、とっさの状況でも言葉を使わず簡単に、今の状況を具体的に伝えることができます。さらに、その場の状況に応じた的確なアドバイスを受けることができます。

一緒に救急車が来るまでの時間に応急手当を行い、尊い命を救いましょう。

※映像撮影の際の、肖像権や安全には十分配意してください。

※「Live119」は株式会社ドーンの登録商標です。

「Live119」と応急手当が救命に繋がりました

(1)70代男性が路上で倒れ、意識と呼吸がなくなりました。

近くを歩いていた男性は、倒れた音で気づき119番通報。その後、近くの保育園からAEDを搬送した保育士や他の通行人が協力して心肺蘇生を開始しました。

119番通報した男性は、災害救急情報センター管制員の指示によりLive119に接続して状況を撮影。その映像を見た管制員は、心肺蘇生やAEDの操作のアドバイスを行い、意識が無くなった男性は救急隊が到着する前に呼吸、脈拍が回復しました。

その後、搬送された医療機関で意識も回復して、1か月後に社会復帰しています。

(2)妊娠中の30代の方が、かかりつけのクリニックに向かっている途中の車内で破水し、同乗していた家族が119番通報しました。

119番通報した家族に口頭で分娩介助のアドバイスを行いながら、現場に到着した消防隊員が自身の携帯電話でLive119に接続して状況を撮影。その映像を見た管制員は、分娩介助のアドバイスを行い、救急隊が到着する前に新生児を娩出しました。

その後、搬送された医療機関で母子ともに健康であることが確認されています。

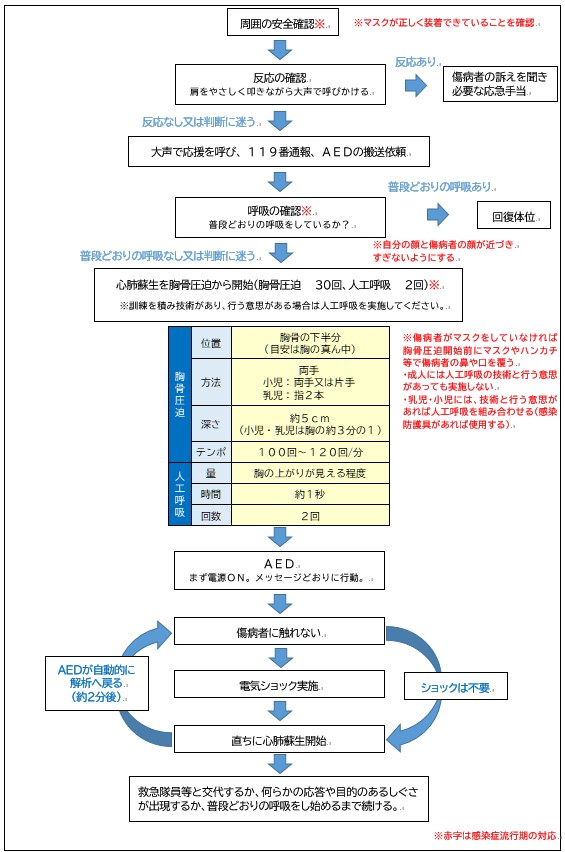

4 心肺蘇生とAEDの使用

救急車ひっ迫アラート!!

夏季及び冬季は救急車の出場率が急激に高まる傾向があり、特にひっ迫している状況が続くため、ご自身の体調管理と救急車の適正利用をお願い致します。

東京消防庁では、管内の救急出場件数が急増した場合には、非常編成した救急隊を出場させ対応しているところですが、SNS等を通じて、救急出場体制のひっ迫状況をお知らせし、「救急車ひっ迫アラート」というキーワードを活用した広報により、救急車の適時・適切な利用を強く訴えかけています。

自分で病院に行くことができる場合は、公共交通機関や民間救急車を利用し、救急車の適時・適切な利用にご協力をお願いいたします。また、救急車を呼ぶか迷った場合や病院の案内を希望される場合は「東京版救急受診ガイド」や「#7119東京消防庁救急相談センター」をご活用ください。

問合せ先

- 救急部 救急指導課 救急普及係