第1章 消防少年団活動

基本科目

仕組み

達成目標

- リーダー団員の役割をわかっている。

- 消防少年団の組織について知っている。

1 リーダー団員の役割 ~自助から共助へ~

リーダー団員は、これまでキッズ団員やジュニア団員を経験して、災害から自分や家族を守る多くの知識と技術、そして自信を身に付けてきました。次のステップは災害から「自分や家族を守る(=自助)力」をさらに強くすること、「近所や身近な人たちで助け合う(=共助)力」を身に付けていくことです。

共助は、自分自身の安全が確保できた上で、回りの人たちと助け合うことを言います。近所の人たち、町会や自治会、地域住民の連帯意識に基づき自主的に防災活動を行う自主防災組織などと助け合い、大災害に立ち向かう力を身に付けましょう。

「まだ、子供だから何もできない。」なんて、思わないでください。平日の昼間など、地域に大人が少ない時間帯に災害が起きたとき、中学生や高校生のみなさんの活躍が被害を少なくする鍵になります。もし災害が起きたら、みなさんが「今、できること」を精一杯してください。そのために消防少年団活動で、「できること」を増やしていきましょう。

また、リーダー団員のもう1つの役割は、キッズ団員やジュニア団員を「リーダー」として教え導くことです。今まで身に付けた知識や技術を分かりやすく教えて、少年団活動の楽しさや災害から身を守る力を伝えていきましょう。

2 消防少年団員の区分と到達目標

消防少年団員は、年代別に4つに区分されています。

| 団員区分 | 呼称 |

|---|---|

| 小学校1・2年生 | キッズ団員 |

| 小学校3年生~6年生 | ジュニア団員 |

| 中学生 | リーダー団員 |

| 高校生 | 高校生準指導者 |

キッズ団員(小学校1・2年生)

達成目標

- 身の安全を守ることができる

- 楽しみながら防災を学ぶ

育成方針

- 身の安全を守ることができる

- 大人の指示に従うことができる

- 大人の指示がなくても身の安全を守ることができる

- 危険を避ける行動ができる

- 楽しみながら防災を学ぶ

- 正義感がある

- 防災に関心をもつことができる

ジュニア団員(小学校3年生~6年生)

達成目標

- 初期消火や応急手当ができる

- 同年代の防災リーダーになる

- 協調性や統率力を高める活動内容

育成方針

- 初期消火や応急手当ができ

- 各種災害事故から自分の身を守ることができる

- 地震、火災、都民生活において生ずる事故に関する基本的な知識を身に付ける

- 同年代の防災リーダーになる

- 団体行動時にリーダーシップをとれる

- 防災に関する知識をもっている

- 防災に関する技術をもっている

- 協調性や統率力を高める活動内容

- 他の青少年育成団体との交流

- スポーツを通じた団体行動力の醸成

リーダー団員(中学生)

達成目標

- 地域防災の担い手になる

- 指導力を高める活動内容

育成方針

- 地域防災の担い手になる

- 実技体験訓練等を通じて、基本的な防災行動力を身に付ける

- 地震、火災、都民生活において生ずる事故に関する知識を身に付ける

- 防災に関する深い知識をもっている

- 防災に関する高い技術をもっている

- 町会・自治会と連携した活動ができる

- 指導力を高める活動内容

- 地域行事への参加

高校生準指導者(高校生)

達成目標

- 防火防災において社会に貢献できる

- 地域の防災リーダーを補助できる

- 総合力を高める活動内容

育成方針

- 防火防災において社会に貢献できる

- 災害時には自分で判断して、初期消火、応急手当等ができる

- 防火防災の担い手になる

- 地域の防災リーダーを補助できる

- 防災に関して地域住民に指導できる

- 防災に関する最新の知識をもっている

- 防災に関する高度な技術をもっている

- 総合力を高める活動内容

- 他組織との交流

- 要配慮者への対応力を高める

3 リーダー団員のカリキュラム

消防少年団活動の内容が記された年代別指導カリキュラムは、達成目標と育成方針に基づいて作成されています。リーダー団員のカリキュラムは、次のとおりです。

| 科目 | 指導内容 | 達成目標 | |

|---|---|---|---|

| 基本科目 | 仕組み |

|

|

| 防火・防災 |

|

|

|

| 通報 |

|

|

|

| 消火 |

|

|

|

| 救急 |

|

|

|

| 避難 |

|

|

|

| 救助 |

|

|

|

| 応用科目 | 総合学習 |

|

集団での体験学習を通じて

|

| 施設見学 |

|

||

| 社会奉仕 |

|

||

| 行事参加 |

|

||

| その他 |

|

||

4 リーダー団員の制服

少年団活動時には、原則として制服を着用します。制服は、誇りと責任を持ち、少年団としての一体感を団員相互に醸成する上で大きな効果を持つものです。

令和5年4月から、キッズ団員、ジュニア団員、リーダー団員、高校生準指導者で統一となり、男女共通です。

5 消防少年団の組織

(1)全国の少年消防クラブ

消防少年団と同様の活動は、全国的には、「少年消防クラブ」B.F.C(Boys and girls Fire Club)という名称を用い、主として小学校や中学校といった学校を単位として実施されていることが多いようです。

令和4年5月1日現在、4,150団体、約39万人(令和4年版消防白書)の小中高生が参加しています。

活動内容は、学校単位のクラブは、防火ポスターの作成をはじめとした防火広報活動、各種研修会への参加、消防出初式への参加などが多いのに対して、地区を単位としたクラブは防火パトロールなど地域に根ざした活動がなされているようです。

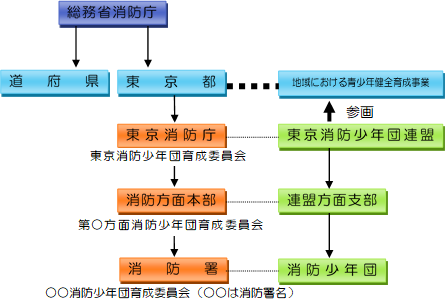

(2)東京の消防少年団の組織

消防少年団は、東京消防庁管内の各消防署単位に組織され、小学校1年生から高校3年生までの団員と指導者・一般準指導者が参加しています。各団は、地域などを単位とした団員10名程度のグループである「班」と、いくつかの「班」からなる「隊」で構成されています。

「班」には、団長から任命された「班長」が置かれています。「班長」は、「班」を団員の立場から統率して活動をリードしていく役割を担っています。

「隊」には、団長から任命された「隊長」「副隊長」が置かれています。「隊長」「副隊長」は、「班長」と同様に団員の統率役ですが、自分の班をリードするとともに、隊に属する各班をまとめていく役割も担っています。

また、団員を直接指導する重要な役割を担っているのが、ボランティアである指導者、一般準指導者です。指導者の中から団を代表し、団運営の指導的役割を担う「団長」「副団長」が選ばれます。

(3)東京消防少年団連盟

消防少年団全体の発展と消防少年団相互の親睦のために、東京消防少年団連盟(以下、「連盟」といいます。)が、昭和54年5月19日に発足しました。

連盟は、消防少年団員と指導者の正会員、学識経験者の中から理事会が推薦し、会長が委嘱する名誉会員、連盟の趣旨に賛同する法人又は個人の希望で理事会が承認する賛助会員から構成されています。

その目的とするところは、消防少年団の指導育成、消防少年団相互の親睦を図り、消防少年団全体の発展に寄与することとされています。

(4)東京消防少年団育成委員会

東京消防少年団育成委員会には、東京消防庁本庁にある本庁育成委員会、各消防方面本部にある各方面消防少年団育成委員会(以下「方面育成委員会」といいます。)、そして各消防署にある各消防少年団育成委員会(以下「署育成委員会」といいます。)があります。本庁育成委員会は、消防少年団の指導・育成に関する基本方針を定めるとともに、各方面育成委員会、各署育成委員会に対して支援を行っています。この委員会の委員長は消防総監、副委員長は防災部長、幹事は防災安全課長が務めています。

このほか、方面育成委員会の委員長は各方面本部長が務めており、管轄区域内の各署育成委員会の支援を行っています。

また、各消防少年団を直接指導している署育成委員会の委員長は消防署長が務めています。

問合せ先

- 防災安全課