第10章 救助

基本科目

救助

達成目標

- ロープを取り扱う時の注意事項や応用結索について、指導することができる。

- ハンマー・のこぎり等を活用した簡単な救助方法を指導することができる。

- 水の事故に遭遇した際の対処方法を指導することができる。

1 結索の応用

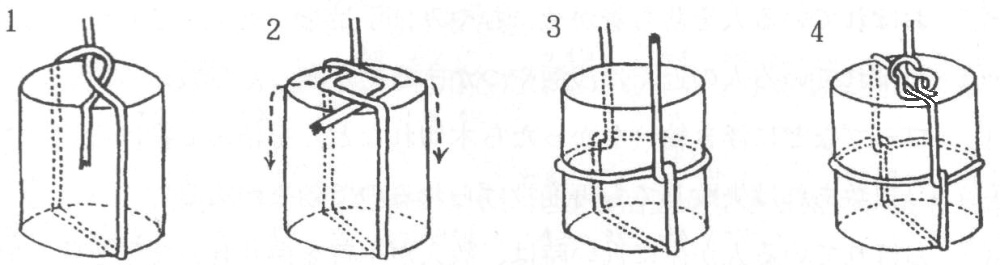

(1)たる結び

たる、ドラム缶などを垂直にしたまま移動するときに用います。

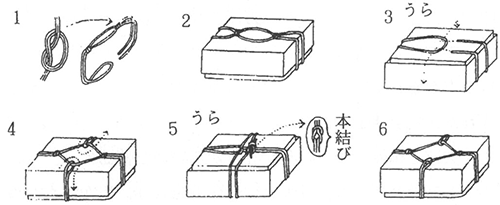

(2)衣装箱、小荷物などの結び

衣装箱等のふたが開かないようにして移動するときに用います。

(3)シーツと毛布の結び(緊急時)

火災などの時に、脱出用の避難器具がない緊急の場合、シーツや毛布をつなぎ合わせて脱出するときの結び方です。本結びをしてから半結びをします。材質がちがうものを結び合わせる時は二重つなぎをします。

2 救助訓練

救助資器材の名前と使い道

これらの資器材は、町会や自治会などの防災倉庫に入っています。みなさんの近所の防災倉庫がどこにあって、何があるのか調べておきましょう。また、いざというときに備えて、その資器材がどんなことに使えるのか、訓練をして知っておくことが大切です。

(総務省消防庁『チャレンジ!防災48』を基に作成)

| 名前 | 何にどうやって使うのか |

|---|---|

| バール | 救出救助 ドアやシャッターなどをこじ開けたり、てこの原理で物を持ち上げたりできます。  |

| ジャッキ | 救出救助 重いものを持ち上げたり、すき間を広げるのに使用します。床部分がしっかりして(硬く)ないと使用できません。  |

| とび口 | 救出救助 トタン屋根やかべ板などを壊すときに使用します。板状のガレキなどを取り除くときにも使えます。  |

| ハンマー | 救出救助 ブロックべいなどを壊すのに使います。重いので使う時には注意が必要です。  |

| のこぎり | 救出救助 折りたたみ式のものは、携帯に便利で、狭い場所での作業に有効です。  |

| つるはし | 救出救助 硬い地面を掘り起こしたり、かべなどに穴を開けるときに使用します。  |

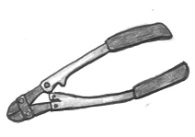

| 鉄線鋏 (てっせんきょう) |

救出救助 コンクリートのかべやブロックべいには、中に鉄筋(鉄でできた太い針金)が入っています。この中の鉄筋を切断するときに使用します。  |

| 担架 | 搬送 ケガ人などを搬送する時に使用します。何もないときには折りたたんだり、巻いたりしてしまうことができます。  |

| バケツ | 消火 バケツリレーなどにも使用します。  |

| D級可搬消防ポンプ | 消火 防火水そうの他、川や池など自然の水を使って消火できます。訓練では訓練用の水そうと組み合わせて水を出します。ホースや筒先などと共に使います。  |

| スタンドパイプ | 消火 消火栓を使って、その水圧を利用して消火できます。ホースや筒先などと共に使います。  |

この他にも大地震が起きた時に役に立つ資器材は、たくさんあります。みなさんが住んでいる所では、どんな資器材があるか調べてみましょう!

3 水の事故の対処方法

(1)溺れている人の救助方法

自分を危険にさらさない、確実性の高い方法を選択しましょう。溺れている人を見つけて、自分も水の中に入って泳いで助けようとするのは、とても危険な救助方法です。

溺れている人を見つけたら、まずは声をかけ、大声で助けを求め、助けに来てくれた人と協力して通報(海は「118」番、川は「119」番)と救助活動をしましょう。救助活動は、安全な方法を選択し、自分や協力者の命を危険にさらすことがないようにしましょう。

まずは声をかける

誰にでもできる対処法。おぼれている人はパニックになっているので、大きな声で、励ましたり、落ち着かせるような言葉をかける。

陸から助けの手を差し伸べる

溺れている人が岸の近くだった場合、相手に棒や衣服などを差し伸べて助ける。この時に、自分が相手の力で引きづり込まれないように、しっかり腰を落として、できれば誰かに支えてもらう。

浮力のあるものやロープなどを投げる

空のペットボトルでも、溺れている人が浮いている助けになる。クーラーボックスなど、浮力のあるものにロープを結んで投げることでより確実な救助が可能になる。ただし、溺れている人にぶつけないように慎重に投げること。

水に入って助ける

足のつくところまで水に入り、手を差し伸べたり棒を差し伸べたりする。流れに流されたり、深みにはまったりする危険性があるので、何人かで手首を握り合ってヒューマンチェーンを作り、その上で足元を確認しながら水に入る。

ロープを投げて救助する方法は、ロープが相手に絡まったり、水中に相手の体を引きこんでしまったり、救助する側も引っ張られたりする危険があるので、事前に訓練をしておく必要があります。

(2)着衣泳を知る

やってはいけないこと

- × 服や靴を脱ぐ

- × 声を出したり、手を振って助けを求める

- × 岸に向かって泳ぐ

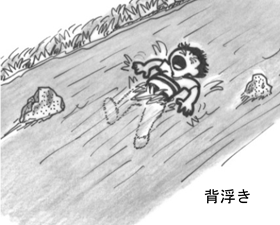

海や川で溺れる場合のほとんどは、服を着たまま水に落ちたことが原因で起こっています。服を着たまま水に落ちたら、「浮くこと」を第一に考えましょう。50%~80%が水でできている人間の体の比重は水に近く、肺の中に空気が入っているので、体の一部分は水の上に出ます。足を上げて仰向けに寝た状態になれば、口と鼻は水の上に出るので、「落ちる!」と思ったら息を吸って肺に空気をためましょう。水中に潜ったら、腕で水をかいて水面に浮き、足を水面まで持ち上げ、あごを上げて背浮きの姿勢になりましょう。大声を出すと肺の空気が抜け、水面を叩くと腕と濡れた袖の重みで身体が沈んでしまうので、誰かが気づいてくれるのを待ちましょう。ホイッスルは、有効です。

服は、脱いではいけません。体温低下や外部損傷(体に傷がつくこと)から保護したり、身体が浮くための助けにもなります。

発見者がペットボトルなどを投げ入れてくれたら、へそのあたりにペットボトルを抱えて背浮きをしましょう。靴に十分な浮力がある場合は、みぞおちあたりに抱えるのがいいでしょう。

ペットボトルを1本投げてくれた場合は、1.5L以上のもので浮力が充分にあると、脇の下に抱えれば顔が水面から出ます。靴に浮力があまりないときや、裸足のときは、ペットボトルを脇の下に抱えたまま立ち泳ぎをしても、必要な浮力が得られます。

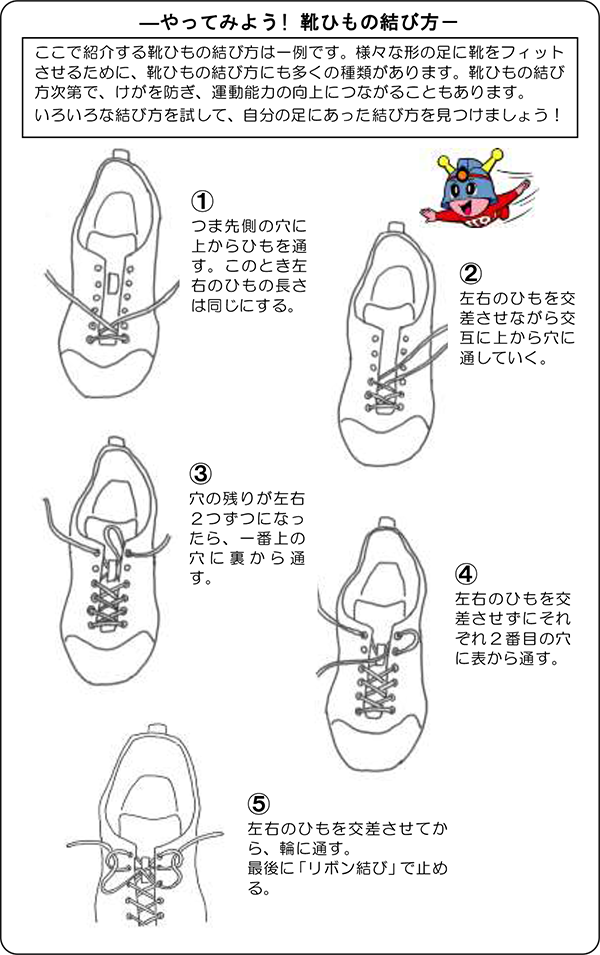

やってみよう!靴ひもの結び方

問合せ先

- 防災安全課