第2章 火災を防ぐ

基本科目

防火・防災

達成目標

- 火災の原因(特に住宅火災の原因)について、最新の情報を知っている。

- 家庭内と地域の火災予防について説明できる。

1 暮らしの中の火災予防

私たちの身のまわりをながめてみると、電気製品、ガス器具や石油ストーブなど、便利なものがたくさんあります。しかし、このような便利な器具は、ちょっとした不注意やあやまった取扱いによって、火災を起こす原因となります。みなさんが次のことを学んで、家族や近所の人と一緒に火災予防の注意や工夫をしていきましょう。

(1)住宅で起きる火災の原因

1 こんろ

こんな火災が起きてます

昼食を作るために天ぷら油を入れたフライパンをガスコンロにかけて点火し、その場を離れて家事をしていたら、出火しました。火災に気がつき炎が立ち上がっているフライパンに水をかけたところ、炎が急激に拡大しました。

火災を起こさないためのポイント

- 火がついたか、火が消えたかを必ず確かめる!

- そで口や体が火に触れないように注意する!

- その場を離れるときは、必ず火を消す!

天ぷら油に水をかけても火は消えないの?

火を消すために水を使うのは一般的ですが、天ぷら油が燃えている時に水をかけることは大変危険です。水は100度で沸騰しますが、燃えている時の天ぷら油は300度を超えています。

高温の油に投入された水は一気に水蒸気となって、高温の油をまき散らします。その飛び散った油に火がつくと、火災が拡大することになります。

天ぷら油火災を消火するには、消火器が最も安全で効果的です。ただし、消火器を使用すると一時的に火の勢いが強くなるので、近づきすぎないように注意しましょう。

2 たばこ

こんな火災が起きてます

お酒を飲んだ後に、ベッドの上で喫煙していました、その際に、たばこの火が布団に落下したことに気がつかず眠ってしまったため、その後、火災になりました。

火災を起こさないためのポイント

家族がたばこを吸っている人は、注意してあげましょう!

- 寝たばこは、絶対させない!

- 灰皿は水を入れて使う!

- 寝る前には、吸い殻の確認をする!

3 ストーブ

こんな火災が起きてます

洗濯物を室内で乾かすために、石油ストーブ上方のカーテンレールに洗濯ハンガーを吊るしていました。その後洗濯ハンガーの洗濯物が、石油ストーブに落下して出火しました。

火災を起こさないためのポイント

- ストーブの近くに燃えやすい物を置かない!

- 出かける時や寝る前は必ず火を消す!

- ストーブの上には洗濯物を干さない!

4 放火

放火とは、家などにわざと火を付けることをいいます。

こんな火災が起きてます

マンションやアパートの廊下、玄関ホール、車庫、物置、建物の周りなどで多くの放火火災が起きています。

火災を起こさないためのポイント

- 家の周りは整理整とん!

- 家の周りには、燃えやすい物を放置しない!

- 車庫や物置などに鍵をかける!

- ゴミは収集日の決められた時間、決められた場所に出す!

5 電気コード

放火とは、家などにわざと火を付けることをいいます。

こんな火災が起きてます

湿気の多い場所にあるコンセントにほこりがたまっていると、火災の原因になる場合があります。また、コードを折れ曲がっている状態や束ねた状態で使用したり、古くなった電気コードを使用したり、たこ足配線で許容量を超えた電力を使用することも火災の原因になります。

トラッキング現象とは・・・

コンセントに差し込んだプラグの差し刃の間に付いたほこりなどが湿気を含み、小さなスパークを繰り返し、やがて差し刃の間に電気回路が形成されて出火することを言います。

火災を起こさないためのポイント

- 冷蔵庫やテレビの後ろなど、隠れている所も掃除する。

- 普段使わない電気製品のコンセントは、抜いておく。

- 電気コードが、家具などの下敷きにならないようにする。

- テーブルタップは、決められた容量で使用する。

エプロンや寝具類などは防炎品にしましょう

火災でケガをした原因には、「調理中に衣服のすそに火が触れて着火した」「仏壇のろうそくに衣服のそでが触れて着火した」などが多くあります。

服に着火した場合は重症化することが多いですが、燃えにくい「防炎品」を使用することにより、被害は軽減されます。

基準を満たした商品には、(公財)日本防炎協会の認定マークが貼付されています。

の比較燃焼実験

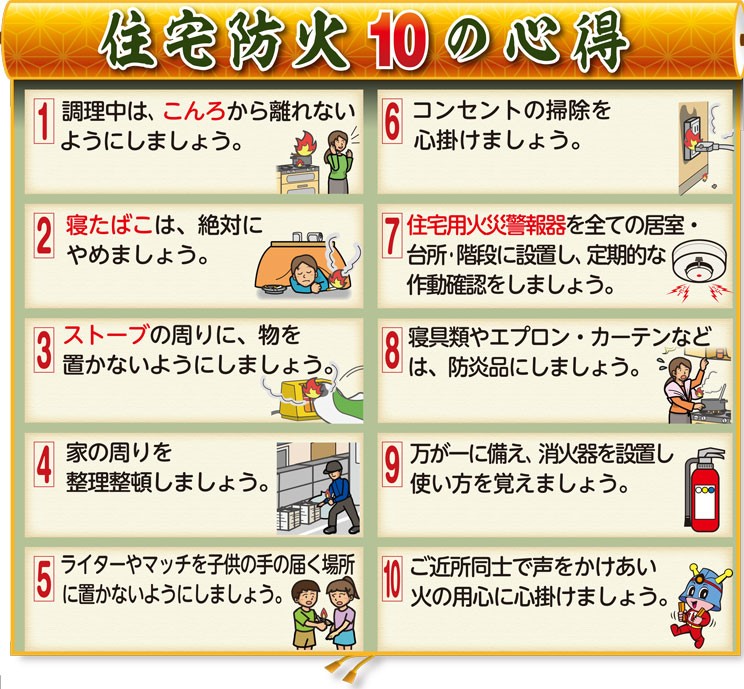

(2)火災から命を守る10のポイント

(3)住宅火災の最新情報

東京消防庁では、最新の情報をホームページなどで公開しています。最新の情報を調べてみましょう。

2 住宅用火災警報器のメンテナンス

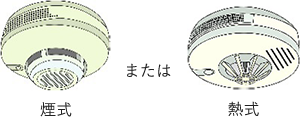

(1)住宅用火災警報器の復習

住宅用火災警報器は、火災の煙や熱を感知して、音声や警報音で知らせてくれるので、火災の早期発見に大変有効です。

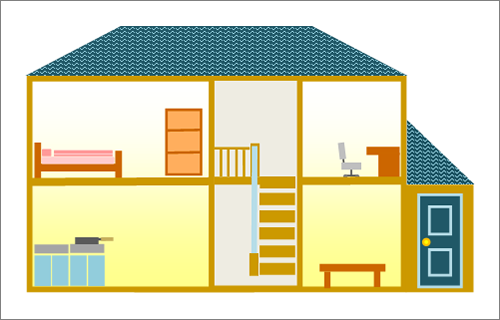

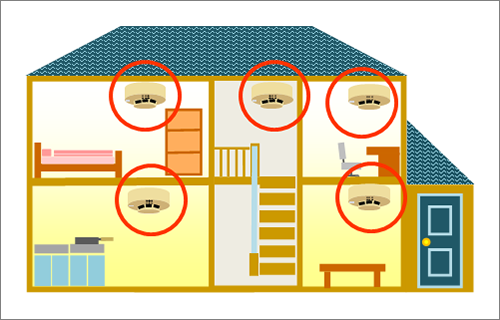

では、住宅用火災警報器は家の中のどこに設置しなければならないのでしょう。下の家の絵で、住宅用火災警報器を設置する天井又は壁の部分に○をしてみましょう。

住宅用火災警報器の設置位置

居間、リビング、子供部屋、寝室などの普段使っている居室、階段、台所の天井または壁に設置が必要です。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)

自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋などは設置の必要はありません。

設置場所と住宅用火災警報器の種類

(2)住宅用火災警報器のメンテナンス

住宅用火災警報器の電池が切れていたり、故障していたりすると、いざという時に効果を発揮できません。日頃からお手入れをして、定期的に作動確認をしましょう。

ア お手入れ

警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなります。汚れが目立ったら、乾いた布でふき取りましょう。特に、台所に設置した警報器は、油や煙により汚れが付くことがあります。布に水や石けん水を浸し、十分絞ってから汚れをふき取ってください。

イ. 定期的に作動確認しましょう

正常に作動するか、定期的にテストをしましょう。テストは、ボタンを押したり、ひもが付いているタイプのものは、ひもを引いて行います。詳しくは製品の取扱説明書を見ましょう。

ウ. 設置後10年で本体交換を推奨します

家電製品の標準的な使用期間は、一般的に7年から10年といわれています。住宅用火災警報機も同様で、電子部品の劣化等で火災を感知しなくなることがあり、とても危険です。設置後10年を目安に機器本体の交換をおすすめします。

問合せ先

- 防災安全課