第5章 地震に備える

基本科目

防火・防災

達成目標

- 「地震 その時10のポイント」「地震に対する10の備え」を知っており、自宅で実践できる。

- 外出先で大地震が起きたときに、取るべき行動を知っている。

1 地震はなぜ起こる?

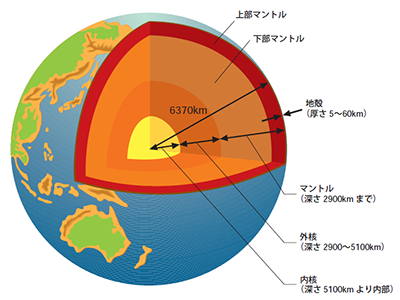

(1)地球の内部

地球の構造はニワトリの卵の殻に似ています。外側を包む殻に当たる部分を「地殻」その下の白身にあたる部分を「マントル」、中心の黄身にあたる部分を「核」といいます。

また、地殻は上部マントルの一部と一体となってプレートを構成しています。地球の表面は、このプレートと呼ばれる厚さ数10kmの岩盤でおおわれていますが、このプレートはひと続きになっているのではなく、10数枚が集まって地球の全表面を包むようになっています。

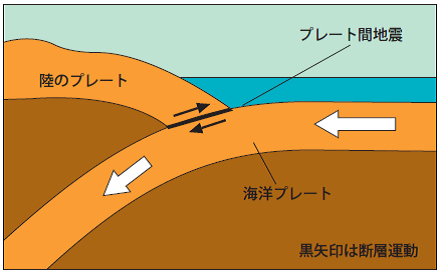

(2)地球表面の移動

地震が起きるのは、プレートが移動するからですが、プレートを移動させる力の大きな要因と考えられるのは、マントル対流です。地球内部で温められたマントルは、一部が溶けて上昇してマグマとなり、海嶺(かいれい)または海膨(かいぼう)と呼ばれる海底山脈からあふれ出て固まります。これが海洋プレートの形成です。海洋プレートは、それぞれ年間数㎝の速度で移動し続け、やがて陸のプレートにぶつかります。そこで海洋プレートは、比較的軽い物質でできた陸のプレートの下に沈み込んでいきます(プレート運動)。この海洋プレートの沈み込む場所が、海溝やトラフという海底の深い溝です。

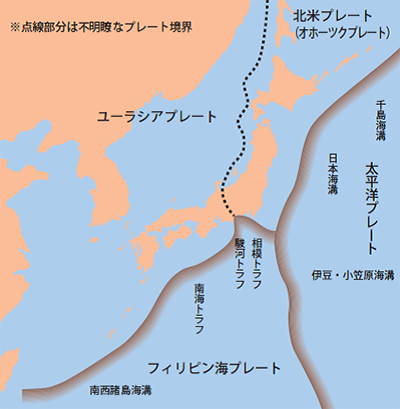

(3)日本はなぜ地震が多い?

プレートの境界付近の地下の岩盤には、プレート運動により大きな力が加わり、長い年月の間に巨大なエネルギーが蓄えられています。この蓄えられたひずみが限界を超えると、元に戻ろうと地震が起きます。日本は4枚のプレートの境界に位置し、日本海溝、千島海溝、南海トラフなど、いくつもの海溝やトラフにかこまれており、世界の陸地の0.3%にも満たない国土ですが、世界で発生する地震のおよそ10%が日本とその周辺で発生しています。

(4)日本で起こる地震

日本では、プレート間地震、陸域の浅い地震、火山活動にともなう地震など、様々なタイプの地震が起こり、それぞれに特徴が見られます。

ア. 陸域の浅い地震

(内陸型地震、直下型地震)

海のプレートの動きが陸のプレートを圧迫し、内陸部の岩盤のひずみが大きくなると、内陸部の地中にあるプレート内の弱い部分の断層(地下の地層もしくは岩盤に力が加わって割れ、割れた面に沿ってずれ動いて食い違いが生じた部分)が破壊されて地震が起きます。

陸域の浅い地震は、平成7年(1995年)の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)に代表するように、大きくてもマグニチュード7クラスの場合がほとんどですが、中には、明治24年(1891年)の濃尾地震のように、マグニチュード8.0という例も見られます。

比較的地表に近い場所で起こり、マグニチュード7前後以上の大地震が発生した場合、断層運動が地表まで達することが多くなります。そのとき地表に断層が現れます。

日本列島に同様の力がかかっている限り、このような断層(活断層)では今後も大地震が繰り返し発生すると考えられます。

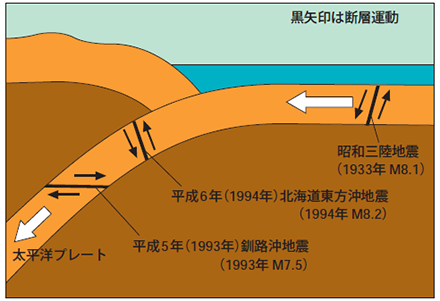

イ. プレート間地震

(プレート境界型地震)

太平洋プレートやフィリピン海プレートが沈み込む千島-日本海溝、相模トラフ、駿河-南海トラフなどの付近では、陸のプレート先端部の跳ね上がりによるプレート間地震が発生します。

最近の例では、平成6年(1994年)三陸はるか沖地震、平成15年(2003年)十勝沖地震、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震がこのタイプの地震です。

プレート境界に面した沿岸地域、特に震源に近い地域では、強い地震動を受けるほか、その直後に津波を伴うこともあります。

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)は、三陸沖の深さ約25㎞で発生し、本震の規模であるマグニチュード9.0は、日本国内で観測された最大の地震です。全国で津波が観測され、特に東北地方から茨城県北部沿岸にかけて、10mを超える巨大な津波が押し寄せました。

ウ. 海洋プレート内地震

プレート境界付近では、海洋プレートの内部で大規模な断層運動が起こり、地震が発生することがあります。

このような地震を海洋プレート内地震と呼んでいます。

海洋プレート内地震が被害をもたらした例として、昭和8年(1933年)3月3日の昭和三陸地震があり、この地震では、地震被害は少なく、太平洋沿岸を襲った津波により、人命、家屋などに甚大な被害が発生しました。

平成5年(1993年)4月15日には、釧路沖地震が発生しました。これは、震源が約100kmという地下深くに沈み込んだ太平洋プレートの内部で発生した地震で規模が大きく、死傷者が出て、建物・道路などにも被害を与えました。

続いて平成6年(1994年)10月4日に北海道東方沖地震が発生し、この地震は地下の比較的浅いところで発生した海洋プレート内地震で、津波を伴いました。

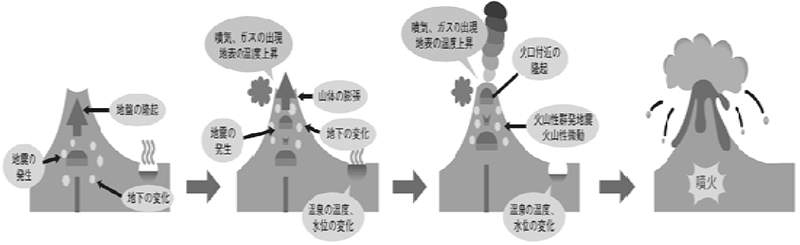

エ. 火山活動に伴う地震

(火山性地震)

日本列島に分布する多くの火山は、日本列島の下に沈み込んだ海のプレートの深さが約100~150kmに到達した真上に列状に分布しています。これは、沈み込むプレートと共に地中へ運び込まれた物質が、この深さでマグマになり、それが地表付近にまで上がってくるためと考えられています。その火山列の海溝寄りの部分を、火山フロントといい、プレートが沈みこむ地域に特徴的に見られます。このように、プレート運動によって火山活動や地震が発生することから、火山と地震は密接に関係しているといえます。

東北や南関東、九州などでは多数の火山が連なっていて、これらの火山群の周辺では、火山活動に伴って岩盤の浅い部分に局所的に力が働き、中小規模の地震がしばしば発生します。鹿児島県では、桜島の大噴火(1914年、大正3年)に伴い桜島地震(M7.1)が発生しました。

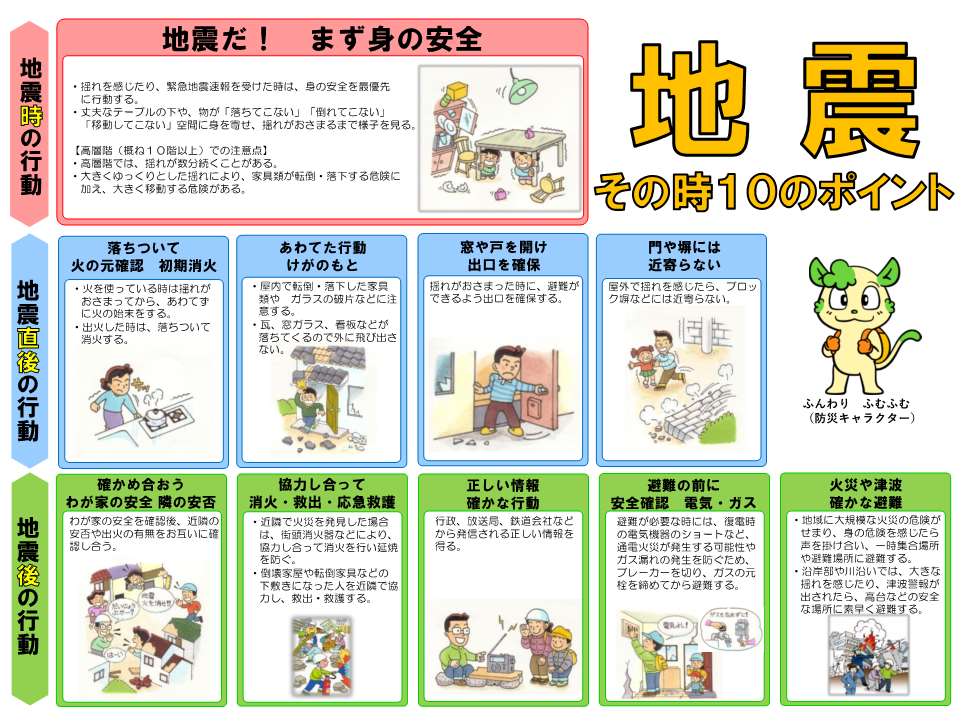

2 地震に備える

地震が起きたときは、何よりも自分の命を守ること、そしてケガをしないことが大切です。緊急地震速報を受けたり、地震の揺れを感じたりしたら、まず身の安全を最優先に行動しましょう。

火の始末は揺れが収まってから行いましょう。現在の都市ガスやプロパンガスは、震度5程度の揺れを感じると自動的にガスの供給を遮断するよう設定されています。また、石油ストーブなどにも耐震自動消火装置を備えたものが普及しており、使用中の火気器具からの出火の危険性は低くなっています。万が一出火した場合でも落ち着いて対応すれば、揺れが収まってからでも十分消火することができます。

激しい揺れの中であわてて火を消そうとすると転んだり、鍋のお湯や油をかぶるなど、大きなケガをする可能性があります。地震時のケガを防ぐため、まずは身の安全を第一に、揺れが収まってから次の行動に移りましょう。

大地震への備えがまとまった「地震に対する10の備え」と、地震が起きてからの行動がまとまった「地震 その時10のポイント」を学習して、自分と家族の地震対策を進めていきましょう。

地震に対する10の備え

地震 その時10のポイント

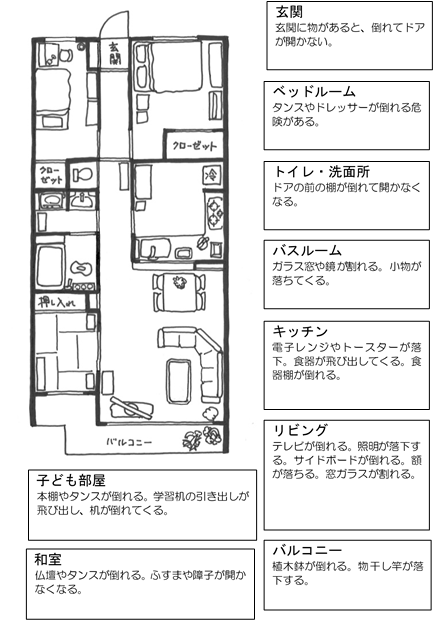

3 家具や家電の転倒・落下・移動防止対策

地震が起きたその時にケガをしないためには、家の中を安全な場所にしておく必要があります。自分と家族の安全のために、家の中を見直してみましょう。

(1)地震によるケガの原因

地震によるケガの原因のうち、約30~50%が家具や家電の転倒・落下・移動によるものです。

家具類の転倒・落下・移動による危険

- 直接当たってケガをする

- 避難経路をふさぐ

- 家具などがストーブなどに転倒・落下・移動して出火する

自分と家族のケガを防止して、すばやく避難するために、家具類の転倒・落下・移動防止対策がとても大切です。

(2)わが家の防災マップをつくってみましょう

食事をする場所、次に寝る場所と、大まかな家のまどりを描いてみましょう。家の中を描いて、既に地震対策をしてある場所や、もし大地震が起きたら危険な場所をチェックしてみましょう。家具や家電が転倒したり、落下したり、移動したりした時を想像して、危険な場所をみつけましょう。

わが家の防災マップ(作成例)

(3)はじめよう!家具・家電の転倒・落下・移動防止対策

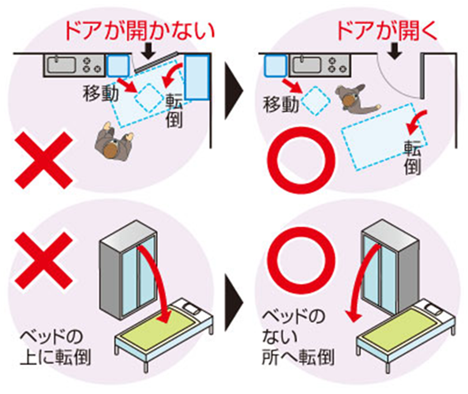

ア.まずは、安全な家具のレイアウトから考えましょう。

- 通路や出入口周辺に家具などを置かないようにしましょう。

- 家具などを置く方向にも注意しましょう。

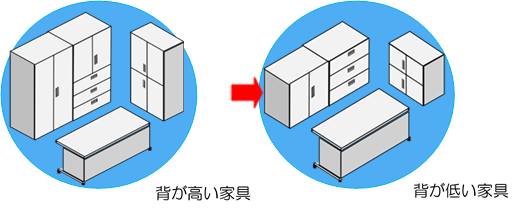

- 普段いる場所に置く家具は、できるだけ高さの低い、腰高までの高さにしましょう。

くわしくは家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブックを確認しましょう。

家具転対策ハンドブックは家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブックで見ることができます。

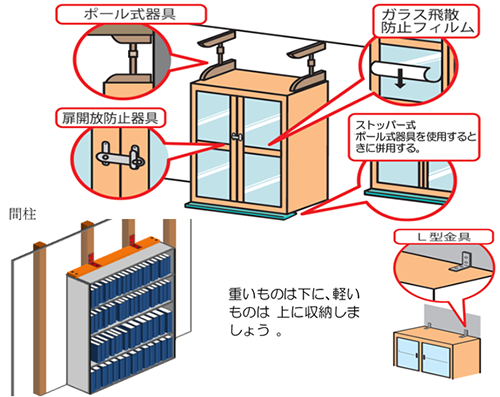

イ. 家具の固定

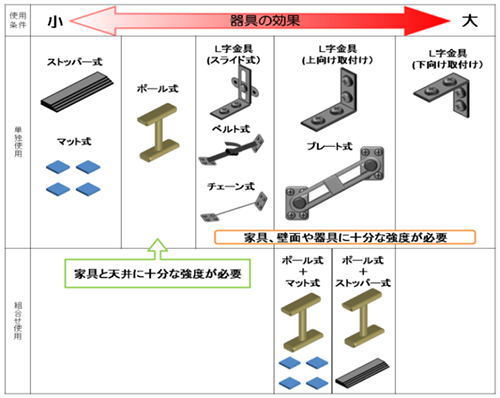

家具のレイアウトが決まったら、いよいよ家具の固定です。

転倒防止器具を選びましょう。

家具の固定方法

4 外出時に地震が起きたら

もし電車で学校に通学していて、途中で地震にあったらどうしますか。すぐに家に帰ろうと歩きだしますか。

大地震発生から数日の間は、消火、救助、救急活動などに当たる緊急車両がひっきりなしに走ります。もし、帰宅を急ぐ人があふれて道をふさいでしまったら、緊急車両は現場にたどり着けません。

また、大地震の後は余震がきます。ガラスや看板が落下して、帰宅しようとするみなさんを襲うかもしれません。みんなで移動をすると、歩道が人であふれて歩きにくくなり、集団で転倒する危険性もあります。

一人ひとりが、よく準備をせずに帰宅しようとすることが、自分や周りの人を、そして消防隊や救急隊などに助けを求める人も危険にさらしてしまうのです。

(1)外出先で地震が起きたらどんな危険がありますか

(2)外出先で地震が起きたときはどうする?

地震だ!まず身の安全

乗用車に乗っている場合は、安全な方法で道路の左側に車を停止させましょう!

正しい情報、確かな行動

駅周辺には近付かない

2011年3月11日に発生した東日本大震災でも都内のターミナル駅は大混雑しました。混乱を避けるために、駅には近付かないようにしましょう。

家族の安否を確認するには

安全な場所にとどまる

また、安全な場所にとどまっている間は、近隣地域の助け合いにできるだけ参加しましょう。

一時滞在施設・・・帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者等を一時的に受け入れる施設

「安全に」「自力で」「歩いて」帰る

「災害時帰宅支援ステーション」のステッカーが貼ってある店舗などでは、水道水、トイレ、情報、休憩の場などを提供しています。自分の体力を過信せず、たまには休憩をとることも必要です。

(3)大地震に備えて準備しておくこと

ア. 家族で話し合う

外出中に大地震が起きた時の対応について、家族で話し合っておきましょう。

イ. 家族との連絡手段

- 東日本大震災では、多くの人が携帯電話の通話による安否確認を試みましたが、電話が集中したため、うまくいきませんでした。

- 災害発生時、どの手段が使えるかというのは実際に災害が起きてみないとわかりません。安否確認手段を複数準備しておくことが重要です。

安否確認の方法の一例

- NTT災害用伝言ダイヤル(171)

携帯電話、PHSからも使用できますが、詳しくは各会社に問い合わせてください。 - 災害用伝言サービス

携帯電話から安否情報を登録・確認できます(スマートフォンでもできます。)。 - SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)

Twitter、FacebookなどSNS上でつながりのある家族や友人などに安否を知らせることができます。 - Googleパーソンファインダー(http://google.org/personfinder/japan)

名前による安否情報の検索や登録ができます。

東京都総務局総合防災部防災管理課「東京都帰宅困難者対策ハンドブック」より抜粋

ウ. 情報収集のポイント

安全に帰宅するためには、正しい情報を入手することが最も大事です。ワンセグやラジオでは、全国放送だけでなく、地元に密着したミニFMやケーブルテレビなどでも情報収集しましょう。

また、インターネットでの情報収集も有効です。

- 東京都防災ホームページ(http://www.bousai.metro.tokyo.jp)

- 東京都防災マップ(http://www.map.bousai.metro.tokyo.jp)

災害時帰宅支援ステーションや一時滞在施設の情報を、オンラインの地図サービス上で提供します。 - 東京都防災X(旧Twitter)(@tokyo_bousai)

平常時は防災に関する報道発表や災害に対する備え、災害時は都内の被害情報や一時滞在施設の開設情報などをツイートします。 - 各区市町村のホームページ 等

エ. 徒歩帰宅への備え

徒歩帰宅をしても大丈夫だという情報を得られたら、十分に準備をして帰宅経路を確認し、自分の体力を過信しないで余裕をもって帰宅しましょう。学校などで、家が近い人がいる場合は、一緒に帰るようにしましょう。

徒歩帰宅者心得10カ条

- あわてず騒がず、状況確認

- 携帯電話、携帯ラジオをポケットに

- つくっておこう帰宅地図

- ロッカー開けたらスニーカー(防災グッズ)

- 机の中にチョコやキャラメル(簡易食料)

- 事前に家族で話し合い(連絡手段、場所)

- 安否確認、災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板や遠くの親戚

- 歩いて帰る訓練を

- 季節に応じた冷暖準備(携帯カイロやタオルなど)

- 声を掛け合い、助け合おう

(「東京都の防災対策の手引き」より)

(4)「災害時・危険箇所マップ」を作成しましょう

「災害時・危険箇所マップ」作成の手順

- 自宅から学校までの地図を用意する。

- 基本情報を記入する。

- 避難場所や避難所、災害時帰宅支援ステーション(都立学校、コンビニエンスストアなど)、消防署、警察署、防災倉庫、公園、役所、公民館、病院などの災害時の防災拠点となる施設など

- 主要道路、鉄道、バス路線などの交通路線など

- 危険箇所を地図上に記録する。

- 行政の発行する被害想定やハザードマップ、警視庁による交通規制箇所(ホームページ)などを参考にする。

- 震災や火災により通行できなくなる箇所、危険が予測される箇所などを記入する。

(2013.9東京都教育庁指導部指導企画課 高等学校「保険」補助教材『平成25年度版「災害の発生と安全・健康」~3.11を忘れない~』より引用)

災害時・危険箇所マップができたら、自宅まで安全に帰宅できる経路を複数選んで実際に歩いてみましょう。

問合せ先

- 防災安全課