第7章 火災のときに役立つ建物の設備

基本科目

消火・避難

達成目標

- 屋内消火栓の取扱方法を知っている。

- 避難器具の取扱方法を知っている。

ジュニア団員のてびきでは、火災のときに役立つ建物の設備を学んできました。リーダー団員は屋内消火栓設備と避難器具の使い方を覚えて、いざというとき使えるようにしましょう。

1 屋内消火栓

屋内消火栓は、水バケツや消火器に比べると、操作は簡単ではありませんが、非常に効果的な消火設備で、消防隊だけではなく火災を発見した一般の人も使用することができます。1号消火栓、易(い)操作性1号消火栓と2号消火栓があります。1号消火栓は多量の水を一定の範囲の圧力で放水するため操作を2人以上で行いますが、易操作性1号消火栓と2号消火栓は1号消火栓と比較して放水量が少量に設定してあるため、操作が非常に簡単で、一人でも使用することができます。

(1)1号消火栓の操作手順(2人か3人で操作する)

(起動ボタンが消火栓の中にあるものもある。)

(2)易(い)操作性1号消火栓・2号消火栓(ホースの延長操作が容易で、ノズルに開閉弁がついているもの)

(操作がない場合もある。)

2 避難器具

(1)避難器具の種類

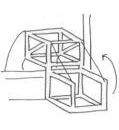

避難はしご

建物の出入口のある階又は直接地上に避難できる機能があるはしご。金属製、非金属製(なわ製)のものがあるが、4階以上の階に設置する場合は、金属製にしなければならない。

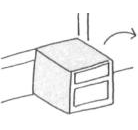

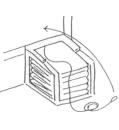

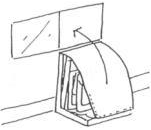

救助袋

窓から袋を降ろし、その中をすべり降りる器具。斜め降下方式(地上で固定するもの)と垂直降下方式(つり下げるもの)の2種類がある。

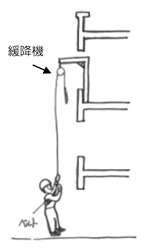

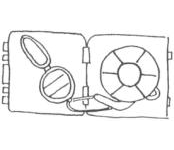

緩降機

調速器、ロープ、ベルト及びフックから構成され、ロープの端のベルトを体に通し、ぶら下がって避難する人の重さにより、一定のスピードでつるべ式に1人ずつ交互に降下させる器具。

その他

その他に避難ロープ、すべり台、避難橋、避難用タラップ、すべり棒がある。

(2)避難器具の取扱方法

- ①避難器具は、操作方法をよく理解してから取り扱う。

- ②救助袋本体を降ろす時は、窓枠・壁・手すり等に接しないように取り扱う。

- ③斜降式救助袋の展張ロープは、左右のバランスを取り、強く張る。

- ④緩降機は、本体のフックの安全(あんぜん)環(かん)を完全にしめる。

- ⑤訓練を行う時の服装は、素肌を出さないように、長そで・長ズボン・運動靴・手袋を身に付ける。

- ⑥緩降機などで降りる時は、1人ずつ行い連続して降りない。

(3)避難器具の設定要領

斜降式救助袋の設定及び降下要領

垂直式救助袋の設定及び降下要領

(ブレーキの方法)

緩降機の設定及び降下要領

フックの安全環(ねじ)を確実にしめる。

取付金具、調速器、ロープ、ベルト等を点検し、異常の有無と降下する空間、着地する場所の安全を確認する。

問合せ先

- 防災安全課