第9章 避難

基本科目

避難

達成目標

災害に適した避難要領を指導することができる。

1 それぞれの災害に応じた避難を教えられるようになろう

写真を見て、どんな行動をとるか話し合ってみましょう。

(1)地震

家にいて地震にあったときの行動

写真 総務省消防庁『チャレンジ!防災48』より

総務省消防庁『チャレンジ!防災48』から引用

丈夫な机やテーブルなどの下にもぐり、机などの脚をしっかりと握りましょう。また、頭を座布団などで保護して、揺れが収まるのを待ちましょう。

- 突然大きな揺れに襲われたときは、まずは自分の身を安全に守れるように心がけましょう。

- 戸を開けて、出入り口の確保をしましょう。

- 棚や棚に乗せてあるもの、テレビなどが落ちてきたりするので、離れて揺れが収まるのを待ちましょう。

- 瓦が落ちてきてケガをしたり、交通事故にあうことがあるので、あわてて戸外に飛び出さないようにしましょう。

就寝中に地震にあったときの直後の行動

揺れで目覚めたら寝具にもぐりこむかベッドの下に入れる場合はベッドの下に入り、身の安全を確保しましょう。

- 暗闇では、割れた窓ガラスや照明器具の破片でケガをしやすいので注意をしましょう。

- 枕元には、厚手の靴下やスリッパ、懐中電灯、携帯ラジオなどを置いておき、避難が出来る準備をしておきましょう。

- 寝室には、倒れそうなもの等をおかないようにし、頭の上にものが落ちてこない所に寝ましょう。

台所

まずは、テーブルなどの下に身を伏せ、揺れが収まるのを待ちましょう。

- 無理して火を消しに行くと調理器具が落ちてきてやけどなどをしたりするので、揺れが収まるまで待って火を消しましょう。

- 食器棚や冷蔵庫が倒れてくるだけでなく、中身が飛び出してくることもあるので注意しましょう。

- コンロの近くの場合、調理器具が滑り落ちてくる場合があるので、コンロの近くから離れ、揺れが収まったら落ち着いて火を消しましょう。

- 揺れを感じて自動的にガスの供給を停止するマイコンメータがほとんどのご家庭に設置されています。特性や使い方を十分に理解しておきましょう。

外にいて地震にあったときの行動

総務省消防庁『チャレンジ!防災48』から引用

住宅地

強い揺れに襲われると、住宅地の路上には落下物や倒壊物があふれます。

- 電柱や自動販売機も倒れてくることがありますので、そばから離れましょう。

- 屋根瓦や二階建て以上の住宅のベランダに置かれているエアコンの室外機、植木鉢などが落下してくることがあります。頭の上も注意しましょう。

- 強い揺れが起きると、耐震性能の低い住宅が倒壊する場合もあります。これにより瓦礫や窓ガラスが道路内に散乱する可能性もありますので、揺れを感じたら周辺の状況に注意しましょう。

オフィス街(中高層ビル)・繁華街

中高層ビルが建ち並ぶオフィス街や繁華街では、窓ガラスや外壁、看板などが落下してくる危険性があります。

- オフィスビルの窓ガラスが割れて落下すると、時速40~60kmで、高さの1.5倍くらいの距離まで広範囲に拡散します。ビルの外壁や貼られているタイル、外壁に取り付けられている看板などが剥がれ落ちることもあります。

- 鞄などで頭を保護し、できるだけ建物に入るか、建物から離れましょう。

- 繁華街では、オフィス街には少ない、店の看板やネオンサインなどの落下・転倒物が加わります。強い揺れに襲われた際には十分注意しましょう。

地下街

慌てずに、バッグなどで頭を保護し揺れが収まるのを待ちましょう。

- 停電になっても、非常照明がつくまでむやみに動かないようにしましょう。

- 地下街では60mごとに非常口が設置されているので、一つの非常口に殺到せずに地上に落ち着いて脱出しましょう。

- 脱出するときは、壁づたいに歩いて避難しましょう。

- 火災が発生しなければ比較的安全なので、慌てずに行動しましょう。

エレベーター

全ての階のボタンを押し、最初に停止した階でおりるのが原則ですが、停止した階で慌てておりるのではなく、階の状況を見極めるのも大切です。

- 地震の時は同様に閉じこめられている人も大勢いると予想されます。その際、ひとまずエレベーターからでて、階段を使っております。

- エレベーターに閉じこめられても、焦らず冷静になって「非常用呼び出しボタン」等での連絡を取る努力をしましょう。

海岸にいたときの対応

海岸で強い揺れに襲われたら、一番恐ろしいのは津波です。避難の指示や勧告を待つことなく、安全な高台や避難地を目指しましょう。

- 近くに高台がない場合は、3階建て以上の建物を目指し、3階より上に上がります。

- 津波は繰り返し襲って来て、第一波の後にさらに高い波が来ることもあります。いったん波が引いても、警報や避難勧告・指示が解除されるまで絶対に戻ってはいけません。

- 避難標識が整備されている場合には避難する際の目安になります。

- 海水浴中の場合は、監視員やライフセーバーがいる海水浴場では指示に従って避難しましょう。

川のそばにいたときの対応

津波は、川を遡ります。

- 流れに沿って上流側へ避難しても津波は追いかけてきます。流れに対して直角方向に素早く避難します。

(2)大雨のとき

外で大雨にあったとき、身を守るための行動

写真 総務省消防庁『チャレンジ!防災48』より

走行している

総務省消防庁『チャレンジ!防災48』を基に作成

川岸・河原や水辺の近くの公園などにいて大雨にあったときの行動

- 急激に増水することも見越して、水辺には近づかないようにします。

- ラジオ等で気象情報の収集に努め、「大雨・洪水警報」等が発令されていないか確認します。

- 避難勧告・指示等が出ていないか、よく確認します。

- 川の上流の雨の降り方や雨雲の様子などに気を付けます。

- バーベキューや水遊びは直ちに取りやめ、できるだけ早くその場から避難します。

- 水遊びをしている人を目にしたら、避難を促します。

地下のガレージで大雨にあったときの行動

- 雨の日に地下のガレージを使用するときは、適宜、外の雨の状況を確認します。浸水・流入の可能性があるので、十分注意しましょう。

- 大雨が予想される場合、ポンプでの排水、土を盛る、浸水防止板を用いるなど、浸水・流入を防ぐ手だてを講じます。

周辺の地面より低くなっている道路のそばで大雨にあったときの行動

- 交差する鉄道や道路などの下を通過することで、周囲より低くなっている道路(「アンダーパス」といいます。)は、地形的に雨水が集中しやすい構造となっています。

- 大雨時にこのような場所を走行するときは、十分に注意し、道路が冠水している状況を発見した場合は水の中で立ち往生することもありますので、走行してはいけません。

- 万が一、冠水した道路に進入した場合、まずは車から脱出・退避することを優先しましょう。

その他

- 雨水が排水しきれずに逆流するためにマンホールが浮き上がったり、道路沿いの排水溝などが見えなくなることがあるため、大雨のときにこのようなところを避難するときは、被害に合わないよう細心の注意を払いましょう。

- 幼児や高齢の人など要配慮者とともに家の外にいる場合は、とくに早めの避難の決断が必要です。

(3)土砂災害

外で大雨にあったとき、身を守るための行動

写真 総務省消防庁『チャレンジ!防災48』より

走行している

総務省消防庁『チャレンジ!防災48』を基に作成

川岸・河原や水辺の近くの公園などにいて大雨にあったときの行動

- 急激に増水することも見越して、水辺には近づかないようにします。

- ラジオ等で気象情報の収集に努め、「大雨・洪水警報」等が発令されていないか確認します。

- 避難勧告・指示等が出ていないか、よく確認します。

- 川の上流の雨の降り方や雨雲の様子などに気を付けます。

- バーベキューや水遊びは直ちに取りやめ、できるだけ早くその場から避難します。

- 水遊びをしている人を目にしたら、避難を促します。

地下のガレージで大雨にあったときの行動

- 雨の日に地下のガレージを使用するときは、適宜、外の雨の状況を確認します。浸水・流入の可能性があるので、十分注意しましょう。

- 大雨が予想される場合、ポンプでの排水、土を盛る、浸水防止板を用いるなど、浸水・流入を防ぐ手だてを講じます。

周辺の地面より低くなっている道路のそばで大雨にあったときの行動

- 交差する鉄道や道路などの下を通過することで、周囲より低くなっている道路(「アンダーパス」といいます。)は、地形的に雨水が集中しやすい構造となっています。

- 大雨時にこのような場所を走行するときは、十分に注意し、道路が冠水している状況を発見した場合は水の中で立ち往生することもありますので、走行してはいけません。

- 万が一、冠水した道路に進入した場合、まずは車から脱出・退避することを優先しましょう。

その他

- 雨水が排水しきれずに逆流するためにマンホールが浮き上がったり、道路沿いの排水溝などが見えなくなることがあるため、大雨のときにこのようなところを避難するときは、被害に合わないよう細心の注意を払いましょう。

- 幼児や高齢の人など要配慮者とともに家の外にいる場合は、とくに早めの避難の決断が必要です。

土砂災害の危険から身を守るための行動

写真 総務省消防庁『チャレンジ!防災48』より

総務省消防庁『チャレンジ!防災48』を基に作成

災害の前兆が確認されたときの対応

- 土砂災害にはおおむね3つの種類があり、それぞれ災害の特徴や起こり方が異なることから、災害発生の前兆を確認し、早めの避難に備えます。

- 地盤や斜面が動き出すなど明らかな災害発生の前兆がわかったら、即座に避難を開始します。

- 過去の水害時には、河川の出水・増水等に気を取られ、土砂災害の発生を見過ごした事例もあるので、十分注意します。

気象警報への備え

- 土砂災害の危険がある場所にいて、台風が接近している場合は、テレビ・ラジオなどで、気象庁が発表する大雨・台風に関する情報や都道府県・市町村が発表する情報をたえずチェックするようにします。

- 雨が長時間降り続いていたら、土砂災害が発生する危険が高まっているものと考え、早めに周りの様子を確認します。

- 自主防災組織等の伝達事項に気を付け、非常持ち出し品の準備などいつでも避難できる体制を整えます。

その他

- 過去に災害がなかったことから避難を拒まれたとする事例も多いので、周りの状況をすみやかに伝え、避難するよう促します。

- 大雨になってから、川やがけ地の様子を見回りに行く行為は、極力避けましょう。

- 特に、高齢者など要配慮者がいる場合、間際の避難では間に合わないので、早目に避難に着手します。

(4)突風・竜巻

突風・竜巻から身を守るための行動

写真 総務省消防庁『チャレンジ!防災48』より

総務省消防庁『チャレンジ!防災48』から引用

屋外

- 学校の校庭、ビルの近くにいたときは、頑丈な構造物の物陰や建物の中で身を守りましょう。

- 建物から飛び散ったガラスの破片でケガをすることがあるので、風下の壁のそばに待避します。

- 待避する適当な建物が見あたらないとき、側溝やくぼ地などの低地で身を守りましょう。

- 物置、車庫、プレハブの中は危険なので、より丈夫な建物に退避しましょう。

- サッカーゴール、仮設テントも突風・竜巻で被害を受けることがあるので、退避しましょう。

- 電柱や樹木が竜巻で倒壊することがあるので、近づかないようにしましょう。

屋内

- 丈夫な机・テーブルの下に入って、身を守るようにしましょう。

- 大きな窓がある部屋、窓ガラスのそばは危険なので、近づかないようにしましょう。

- 1階の窓がない部屋に移動します。

- 窓やカーテンを閉めます。

(5)雷

雷が鳴り始めたとき、身を守るための行動

写真 総務省消防庁『チャレンジ!防災48』より

総務省消防庁『チャレンジ!防災48』を基に作成

家の外

- 家の軒先は、雷の電流が通過したときに危険です。最寄りの待避場所を早急に確保します。

- 背の高い樹木・電柱などは危険です。4m以上離れます。

- 釣り具、傘など金属やカーボン製の用具類は雷が鳴り始めたら手放すようにします。

- 自動車・バス・電車などは安全。だだし、安易に外に出ないように気を付けます。

- ハイキング・登山・海水浴・釣りなどは、落雷の危険を避けにくいので、気象情報に留意し、「雷注意報」が出ているなど雷が予想される気象条件のときは、外に出かけないようにします。

家の中

- 外にいるときより安全ですが、全ての電気機器から1m以上離れましょう。

- 雷が鳴り出したら、電気のコンセントからケーブル類をはずしておきましょう。

2 火災時の避難のポイント

(1)煙のこわさ

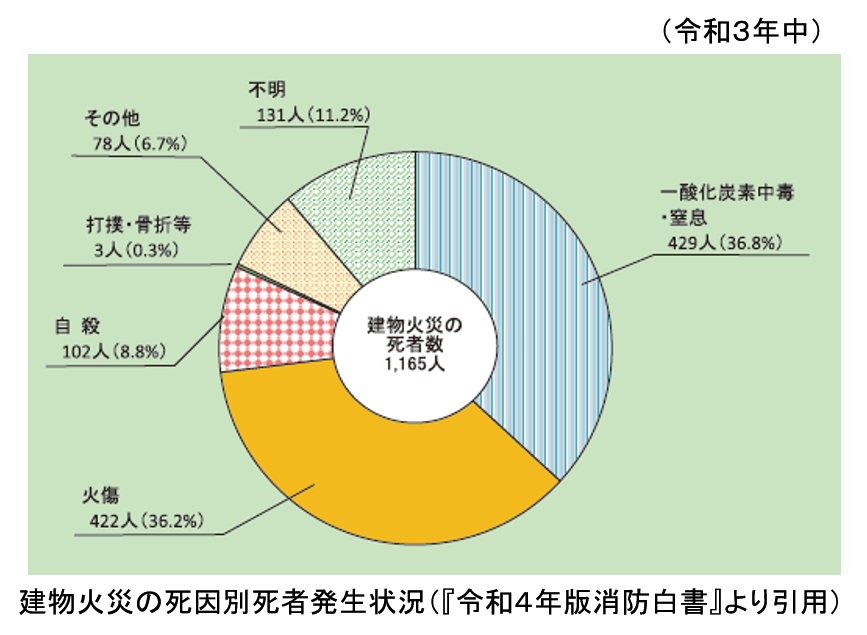

火災で命を落とす二大原因は「一酸化炭素中毒」と「火傷(やけど)」です。(※「焼死」とは、火傷によるか一酸化炭素中毒によるかなど、原因を一つに特定できないものです。)

火災で発生する煙には有毒な一酸化炭素が含まれています。一酸化炭素を吸い込むと、意識がもうろうとし、やがて呼吸ができなくなるなどして、死に至る危険があります。

一酸化炭素中毒の症状

| 空気中の一酸化炭素濃度(%) | 症状 |

|---|---|

| 0.02~0.03 | 5~6時間で頭痛、耳鳴りがし、目に強い光が走ったりする |

| 0.03~0.06 | 4~5時間ではげしい頭痛、はき気がし、皮ふがピンク色になり、やがて体の自由がきかなくなる |

| 0.07~0.10 | 3~4時間で脈が速く、呼吸数が多くなり、やがて意識がもうろうとする |

| 0.11~0.15 | 1.5~3時間で呼吸がおかしくなり(深い呼吸と浅い呼吸をくり返す)、けいれんを起こし、意識を失い、大小便をもらしたりする |

| 0.16~0.30 | 1~1.5時間で呼吸が弱くなり、心臓の働きが弱まり、血圧が低下し、時に死亡する |

| 0.50~1.00 | 1~2分でしげきに対する反応が低下し、呼吸ができなくなり、死亡する |

(2)避難の姿勢

火災の煙は天井からたまっていくので、床に近い低いところは意外に見通しがきくものです。煙を吸い込まないようにハンカチやタオルなどで口と鼻をおおい、低い姿勢で煙の下を逃げましょう。階段でも同じです。

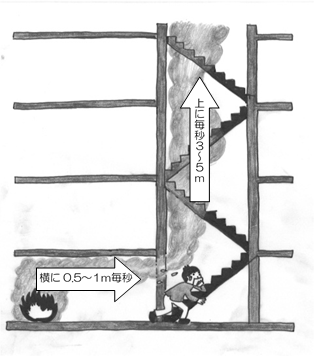

(3)煙がのぼるスピードはかなり早い

煙が上にのぼる速度は毎秒3~5m。人が階段をのぼるよりはるかに速いので、早めの避難が必要です。

(4)避難の約束と誘導灯

学校やビルでの避難は、「おかしも」を守り、誘導灯にしたがって避難しましょう。

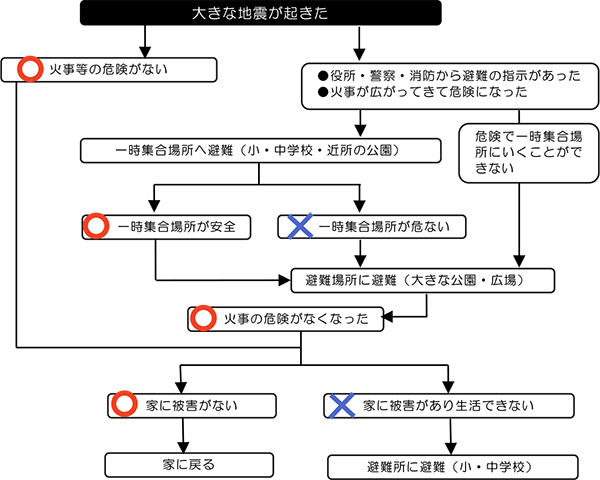

3 地震時の避難の順序

大きな地震が発生し、役所・警察・消防から避難の指示があった場合、あるいは火事が広がって危険になった場合は、小・中学校や近所の公園などの一時(いっとき)集合場所へ避難しましょう。近所の人たちが集まって様子を見ながら集団で行動がしやすくなります。

一時集合場所に行くのが危険だったり、一時集合場所も危険になったら、大きな公園や広場などの避難場所に避難して鎮火を待ちましょう。避難場所は町会などの単位で割り当てられているので、区市町村などの誘導に従って、指定された避難場所へ避難しましょう。

火事の危険がなくなったら帰宅しますが、家が倒壊・焼失して生活できない場合は、近隣の小・中学校などに開設された避難所に避難しましょう。

一時集合場所、避難場所、避難所の違い

一時集合場所

避難場所に避難する前に、近所の方たちと一時的に集合して被害の状況を把握するための場所です。小・中学校のグラウンドや公園などが指定されています。

避難場所

地震により、火災が発生し、地域や一時集合場所が危険になった場合に避難する場所です。

避難所

地震などの災害で自宅に住めなくなった場合に、一定の期間、避難生活を送る場所です。小・中学校や公民館など公共施設に開設される場合が多いです。

(東京都教育庁指導部指導企画課『高等学校「保健」補助教材 平成25年度版「災害の発生と安全・健康」~3.11を忘れない~』を基に作成)

問合せ先

- 防災安全課