第3章 規律訓練

- 規律……キッズ団員

- 第2章 規律……ジュニア団員

この章の趣旨

- 消防少年団員の行動規範である「七つのちかい」を学習する。

- 正しい制服の着用や規律訓練を通じて、礼節を守ることの大切さを気付かせ、自ら実行できるよう指導する。

| 基本科目 | 指導内容 | 達成目標 |

|---|---|---|

| 規律 |

|

キッズ団員用カリキュラム

|

ジュニア団員用カリキュラム

|

1 七つのちかい

昭和51年の消防少年団の発足にあたって、団員としての基本的心構えを示すものとして制定されたものです。

「七つのちかい」の実践は、消防少年団活動の基盤をなすもので、団員は、活動にあたってこれを唱和します。

「七つのちかい」は、少年少女として、人間として、ごく基本的なことを言っていますが、それぞれの中に、防火防災教育を通じた人格の形成という、深い願いが込められています。

指導者は、「七つのちかい」の持つ意味をよく理解し、自らも実践しながら、団員に指導することが望まれます。

七つのちかい

一、私は、火の用心に努めます。

一、私は、礼儀正しくします。

一、私は、約束を守ります。

一、私は、自分のことは自分でします。

一、私は、すなおにします。

一、私は、たがいに助け合います。

一、私は、常に感謝の気持ちを忘れません。

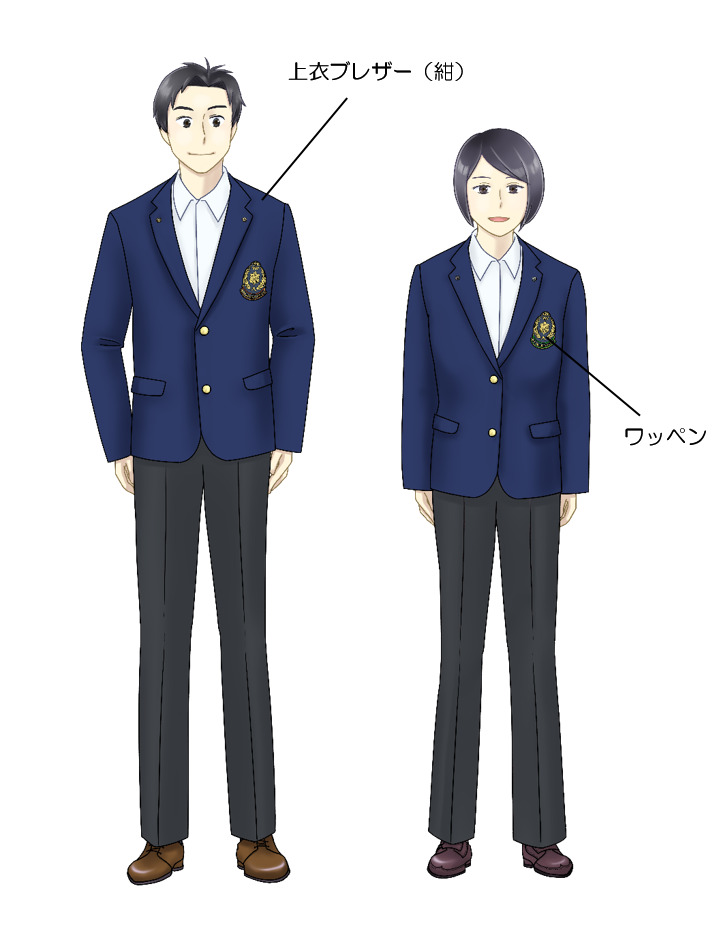

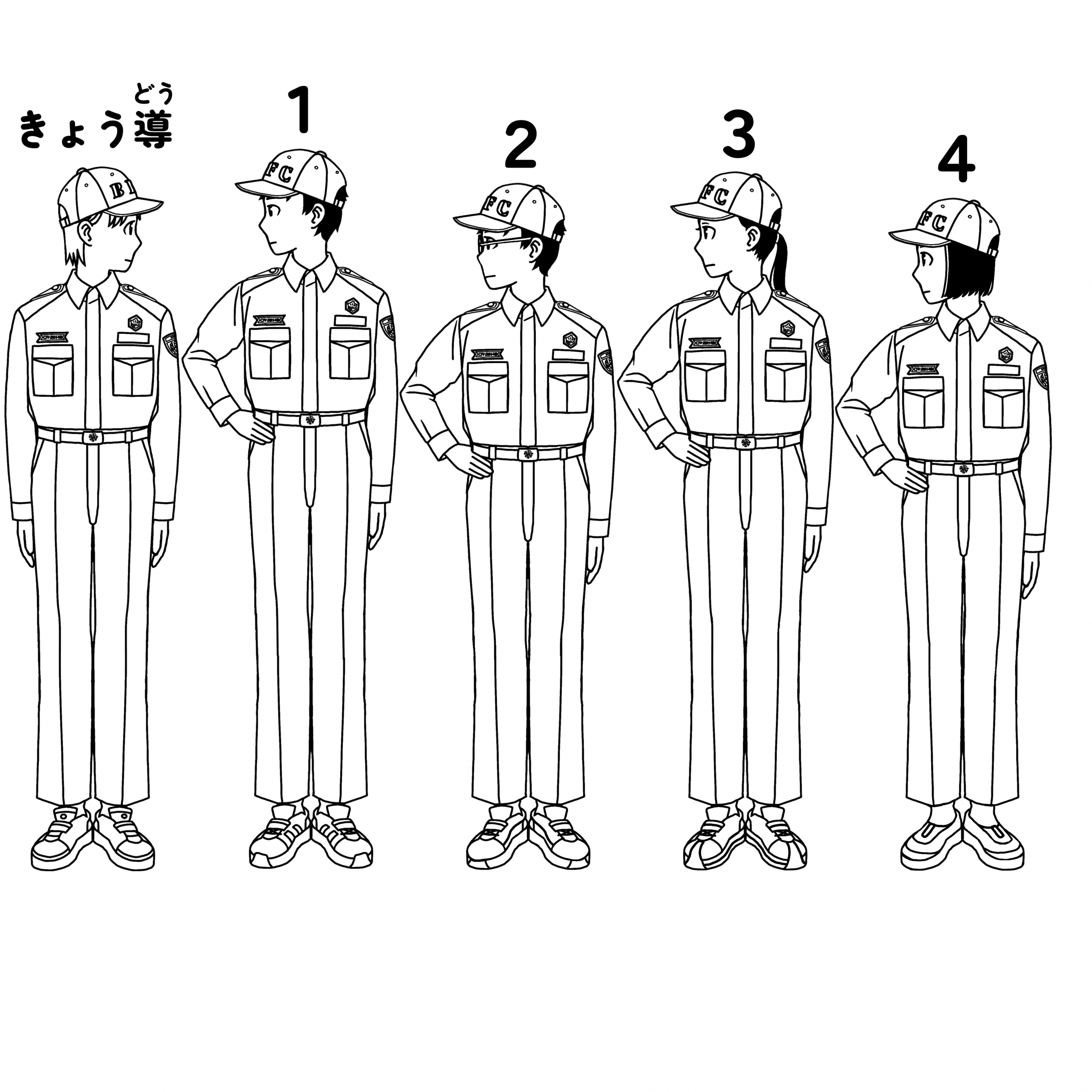

2 制服

(1)制服制定の経緯

少年消防クラブの制服については、全国少年消防クラブ運営指導協議会が昭和51年10月15日に全国的な基準を制定しました。東京においても消防少年団の発足とともに、団員については同協議会の基準に基づく制服を着用することとしました。

また、指導者の制服については、同協議会の基準がないことから、昭和52年10月14日に東京独自の基準を制定しました。

その後、消防少年団の活動の実態、各団からの要望等をうけ、制帽(アポロキャップ、ベレー帽)、中学生団員の制服、一般準指導者用被服(ベースボールキャップ)、指導者用活動服、指導者用制服(ブレザー)、高校生団員の制服などの基準の制定、改正を行いました。 令和2年度に消防少年団長をはじめとする指導者、団員等への被服に係るヒアリングを行い、消防少年団活動時の安全性及び利便性の向上を図るため、令和5年度以降、小学生団員から高校生団員の制服が統一され、団長、副団長及び指導者も紺色のブレザー型の制服(上衣のみ)に統一されます。

(2)制服の基準

- 団員の制服

団活動時には、原則として団員は制服を着用します。

制服は、団員に誇りと責任を持たせるとともに、少年団としての一体感を醸成する上で大きな効果を持つものと考えられます。

また、制服を着用しているときは、一人ひとりの団員が少年団を代表しているという気持ちを持ち、規律正しい行動をとることが求められます。

- 指導者の制服

指導者は、団長が指定する式典、行事等で制服を着用します。通常の団活動時には、各少年団の任意の服装となります。ただし、式典、行事等に複数の消防少年団が参加する場合、各消防少年団で統一した服装となるように配意します。

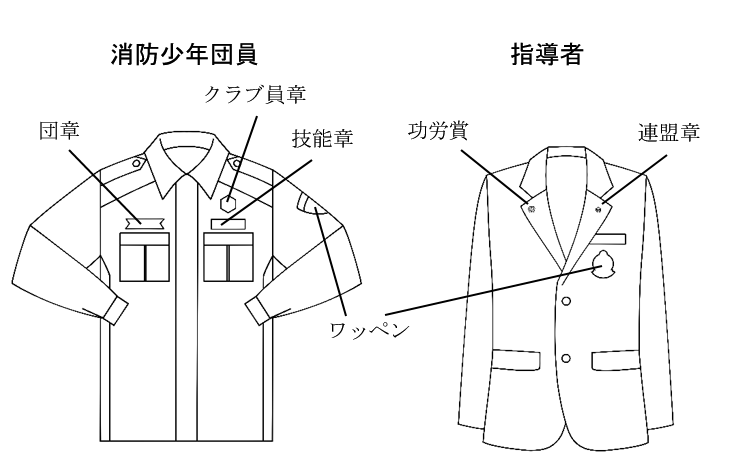

- き章等

制服には、次のき章等を指定の位置に正しく付けます。

- 団章

所属する団名を示すもので、キッズ団員、ジュニア団員、リーダー団員、高校生団員共通のものです。 - クラブ員章、連盟章

クラブ員章は、消防少年団員であることを示すき章で、全国的には「少年消防クラブ員章」として共通に用いられるものです。

また、連盟章は、消防少年団の指導者であることを示すもので団長、副団長、指導者の3種類があります。 - ワッペン(指導者用)

指導者であることを示すもので、団長、副団長、指導者の3種類があります。 - ワッペン(団員用)

小学生団員、中学生団員、高校生団員を示すものと、班長、副隊長、隊長を示すものがあります。 - 技能章

技能考査基準に基づいて認定された技能を示すものです。

- 団章

き章・ワッペンの種類

3 規律訓練

(1)規律訓練の目的

「規律」とは、おきて、秩序のもとになるもの、人の行動の基準といった意味であり、規律訓練はその「規律」を身に付けるための訓練です。

人が社会で生活していく上には、学校や職場、友達の間にも規律が必要になります。子供達は、その中で自分がするべきことやしてはいけないこと、我慢することなどを少しずつ覚えていきます。

消防少年団では、団員に相応しい機敏な行動、節度ある動作、礼儀正しい言動を身に付けることを目的に規律訓練を行います。

規律訓練は、集団行動の基本であり、あらゆる消防少年団活動に影響します。指導者を始めとして、全員で真剣に臨むことが大切です。

(2)服装

規律訓練の服装は、原則として制服とします。

また、身だしなみにも気を配りましょう。

(3)指導上の注意

- 原則として、“隊”または“班”単位で行います。

- 指揮者は指導者または隊長、班長が務めます。

- 縦隊における先頭者、横隊におけるきょう導は、班長または中学生団員が務めます。

- 最初に訓練するときは、消防署員に指導を受けます。

- 団員20名程度に1名の指導者及び2名程度の補助者を配置します。

- 開始前に団員の体調を確認します。

- 天候や気温等の条件を十分認識します。

- 周囲の状況や足元の状態等が良い場所を選んで行います。

- 適宜、休憩を取り、年齢等を考慮し、長時間の訓練は避けます。

- 訓練中、終了時に団員の体調を確認します。

- 動作の指導だけでなく、訓練に望む姿勢についても指導します。

(4)号令

- 号令をかけるときは、必ず「気をつけ」の姿勢(4(1)参照)です。

- 全員に聞こえる大きさの声で明瞭に発声します。

- 号令には、予令と動令に分かれるものがあり、例えば「右へならえ」は「右へ」が予令です。予令は「右へー」と末尾を伸ばし少し間をあけ、動令は短く「ならえ!」と発生します。

- 指定された指揮者の号令であれば、誰の号令であっても、全員がそれに従わなければなりません。たとえ、一人でも従わないと全員に影響します。

4 基本動作の訓練

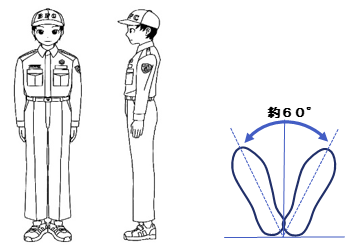

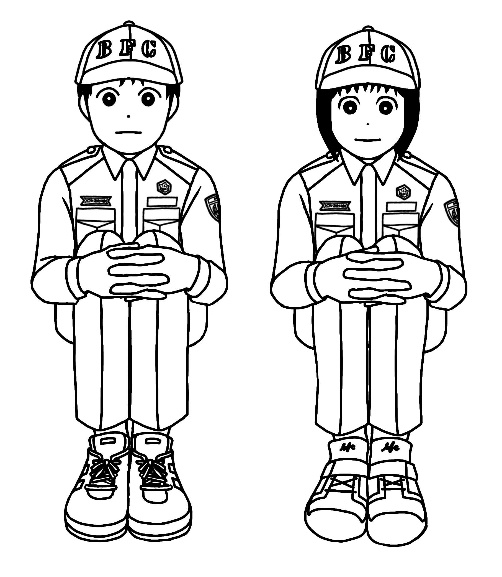

(1)基本(気をつけ)の姿勢

- 視線は水平に前方を直視し、顎を引きます。

- 腰、背中を伸ばし、胸を張り、肩は力を抜きます。

- 手も指先まで一直線に伸ばします。指先は中指がズボンの横の縫目の位置ほどに当てます。

- かかとを揃え、つま先は約60度に開きます。

- 男子は室内では脱帽するので、右手に帽子のひさしを持って下げます。

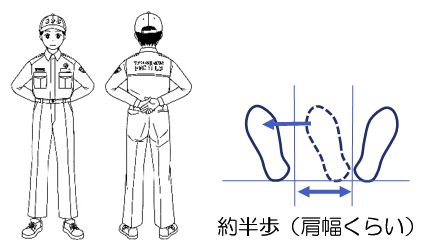

(2)「整列休め」

- 基本の姿勢から左足を横に肩幅ほどに開きます。

- 同時に両手を腰の後ろ、ベルトの位置に左手で右手を軽く握るように組みます。その時、右手は肘から指先まで、まっすぐにします。

この姿勢から次の動作をする時は必ず一度「基本の姿勢」に戻らなければなりません。

原則として、「整列休め」の姿勢のまま発言や返答をすることはしません。例えば、整列して全員「整列休め」の姿勢の時、指導者に対して「はい」と返事をしなければならない場合は、自ら「基本の姿勢」になって、「はい」と答え、すぐに再び「整列休め」の姿勢に戻ります。

(3)休みの姿勢

整列休めの姿勢から、手を組んだまま、手の位置を下げ、肘をのばします。

(4)休みの姿勢 -腰をおろした姿勢-

この姿勢は、説明を聞いたり、見学する時にとります。

見学もまた、学習のひとつですから自分勝手な行動は慎まなければなりません。

- 腰をおろし、両足を胸の前でそろえます。

- 両手を膝の下で組みます。

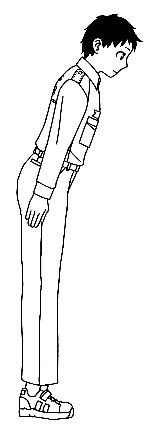

(5)室内の敬礼

- 相手に正対(相手に向かって自分の体の正面を向ける)します。

- 男子は帽子を脱ぎ、右手で帽子のひさしを持って下に下げます。(女子のベレー帽は着帽のまま)

- 基本の姿勢から、背筋を伸ばしたまま上半身を前に15度傾けます。このとき、背筋は基本の姿勢のようにまっすぐ伸ばします。

指揮者の「敬礼」の号令によって敬礼した場合は、指揮者の「なおれ」の号令で基本の姿勢に戻ります。

号令なし(単独の場合)で上位のものに敬礼をした場合は、相手の答礼が終わってから、基本の姿勢に戻ります。

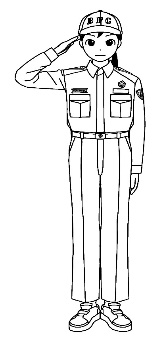

(6)屋外(挙手)の敬礼

- 相手に正対します。

- 右腕を挙げ、肘から指先まで一直線に伸ばして指先が額の右前に位置するようにします。その時、肘は肩と同じ高さにして、指はすべて閉じます。

指揮者の「敬礼」の号令によって敬礼した場合は、指揮者の「なおれ」の号令で手を下ろし、基本の姿勢に戻ります。

号令なし(単独の場合)で上位のものに敬礼をした場合は、相手の答礼が終わってから手を下ろし、基本の姿勢に戻ります。

帽子のない私服の場合は、室内の敬礼と同様に上半身を傾ける動作の敬礼となります。

(7)「右向け、右」

- 右足のつま先と左足の踵を少し浮かせて、体を右に90度回転させます。

- 完全に右を向いたら、右足のつま先を下ろし、素早く左足を右足に揃えます。

(8)「左向け、左」

- 左足のつま先と右足の踵を少し浮かせて、体を左に90度回転させます。

- 完全に左を向いたら、左足のつま先を下ろし、素早く右足を左足にそろえます。

- 「なかば、右向け右(左向け左)」

向く角度が45度のほかは、右向け右、左向け左と同様です。

隊列でこの2動作を行う場合は、全員が揃うように、心の中で「1、2・・・」とリズムをつけましょう。

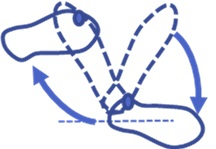

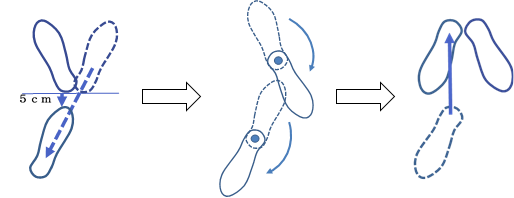

(9)「まわれ、右」

- 右足のつま先が左足の踵より5センチほど後ろの位置になるまで右足を後ろに引きます。

- 両足の踵に体重をかけ、少しつま先を浮かせて、右回りで体を180度回転させ、つま先を下ろします。

- 離れている右足を左足にひきつけ、基本の姿勢に戻ります。

3つの動作は素早く、ひとつひとつ節度をつけ、「1、2、3」と心の中でリズムをとりましょう。

5 団体規律訓練

(1)隊列の名称と役割

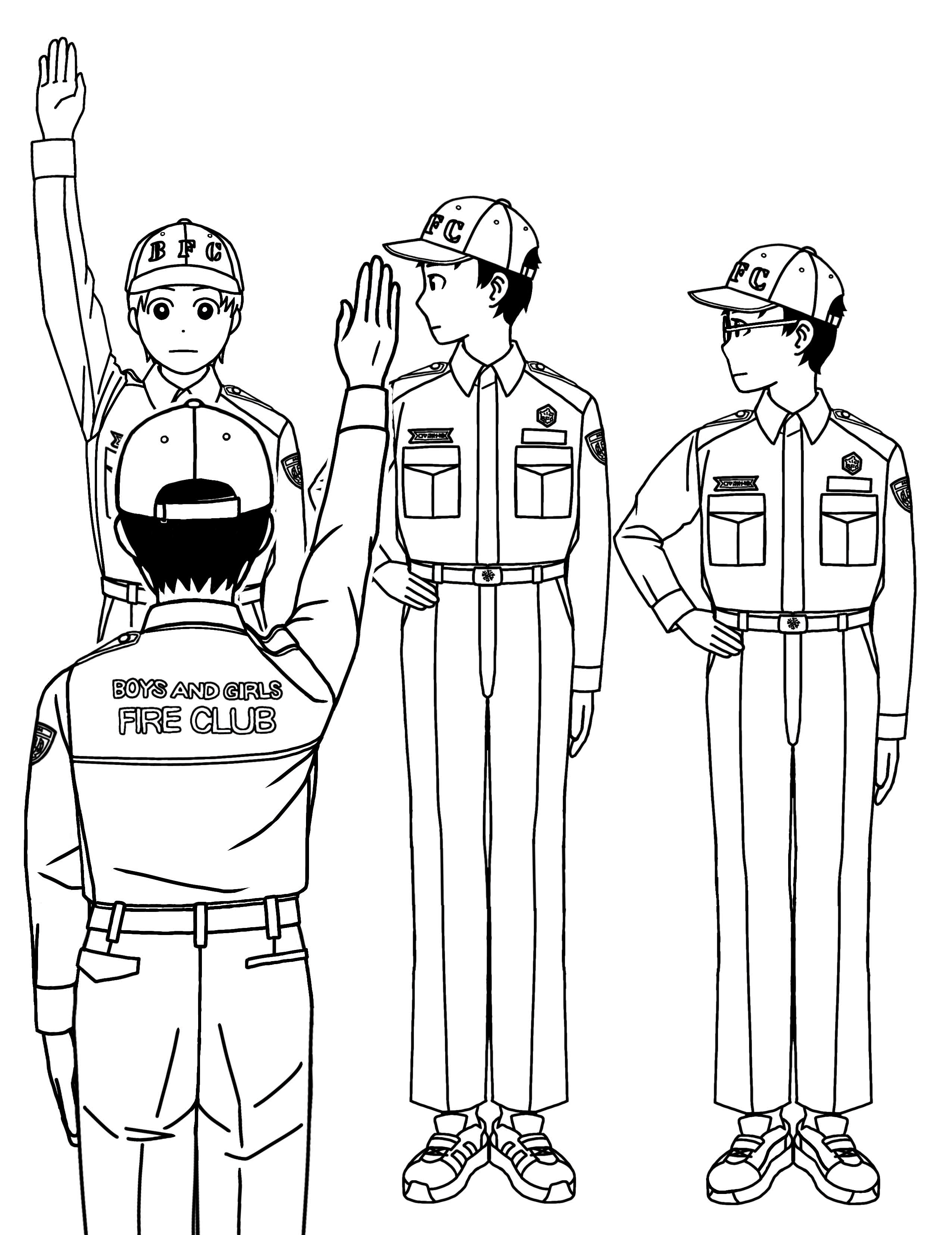

- 指揮者

隊長または班長が指揮者となり、号令をかけ、隊を動かします。 - きょう導

隊列の基準となる人で横隊の前列右に立ちます。 - 隊列の間隔

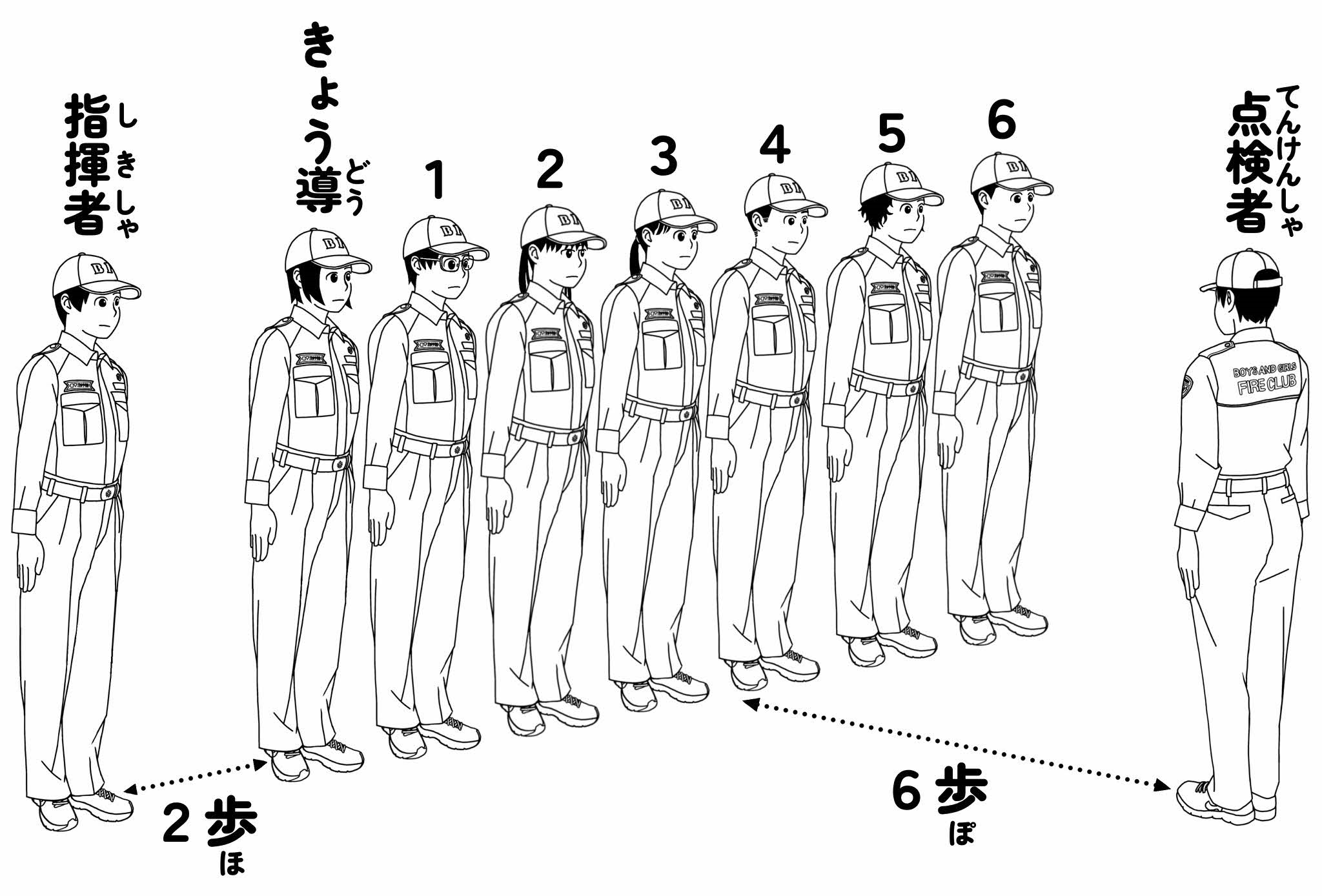

横への間隔は「右へ、ならえ」で右肘が隣の人の左腕に軽く触れる程度、前列と後列の間隔は、後列人が腕を前に伸ばして指先が、前列の人の背中から10cm手前になる程度です。 - 点検者・指揮者の立つ位置

- 点検者

前列中央の6歩前に、隊に正対して立ちます。 - 指揮者(隊の右翼で号令をかける場合)

きょう導の右側2歩の位置に正面を向いて立ちます。 - 指揮者(隊の正面で号令をかける場合)

前列中央の6歩前に、隊に正対して立ちます。

- 点検者

- 隊列の編成

原則として、横隊の右側から身長の高い順に列を編成します。

(2)「右へ、ならえ」(整列・整頓)の動作

- 右手を右腰にあてて肘を立てます。

- 顔は右に向け、視線は右隣の団員の襟を見て、その先右隣の団員の襟が重なって見えるように、足を小刻みに動かして整頓します。

- 後列はア・イの動作を行いながら前列に重なります。

- 「なおれ」で基本の姿勢に戻ります。

きょう導は手を上げず顔だけを左に向け、「なおれ」で基本の姿勢に戻ります。

(3)「集まれ」(集合)

- 指揮者は右手を上に挙げて、「集まれ」と号令をかけます。

- きょう導は、指揮者の号令に即応して6歩離れて正対し、右手を上に挙げて「基準」と声を発します。

- 団員はきょう導を基準に並び、並んだ順から右へならいます。(5(2)、イ参照)

- きょう導は自分の左に最初のひとりが並んだ時に手を下ろし、基本の姿勢で顔を左に向けます。

- きょう導は全員が揃って整列できたのを確認したら、小さい声で「よし」と言って顔を正面に向けます。

- 「よし」の声で右から順に手を下ろして、顔を正面に向けます。

(4)「番号」(人員点呼)

指揮者は必ず「気をつけ」の号令で基本の姿勢にし、「右へならえ」で整頓させてから「番号」をかけます。

きょう導の左隣の人から、1、2・・・と続けます。きょう導は番号に入りません。途中で番号を間違えたり、または、途切れた時は指揮者は「番号をもとへ」の号令でやり直します。

二列の場合は前列が番号を発声し、前列最後の番号が終わったら、後列最後の者(後列最左端の者)が前後列同人数なら「満(まん)」、一人少ない時は「欠(けつ)」と発声します。

6 通常点検

指導者などが団員の姿勢、服装、人員、体調などを点検します。

(1)指揮者の動作

通常点検において指揮者は、点検者による点検を受けるために隊列を整列させたり、必要な隊形にしたりします。

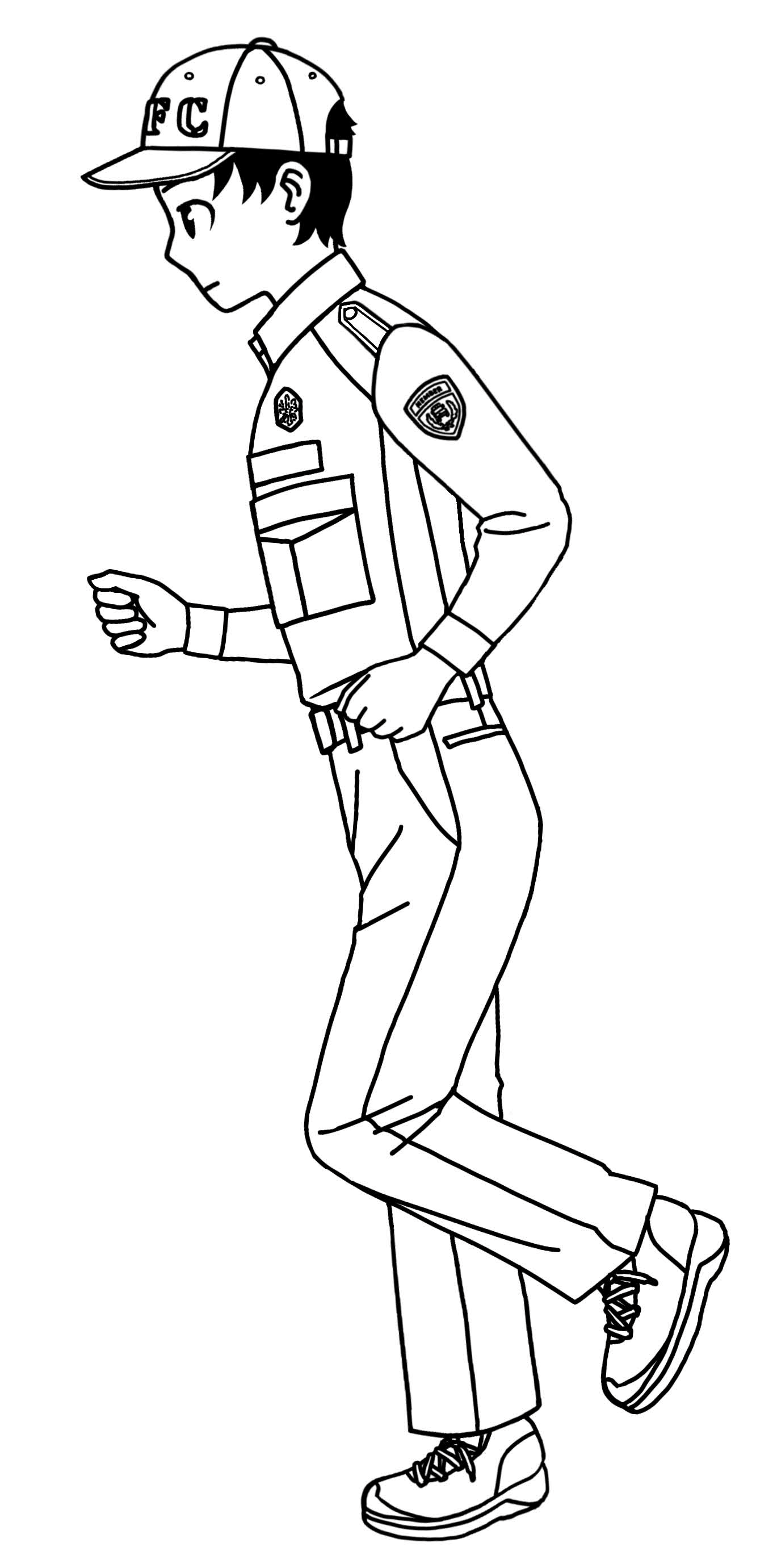

指揮者の駆け足指導のしかた

- 基本の姿勢から移動の方向に「なかば左向け左」で向きます。

- 走りだす寸前に全身をやや前に傾けて、倒れかかるように左足から1歩、やや強く踏み出します。

- 止まる位置まで来たら、その位置で足踏みをしながら正規の方向を向き、足踏みを止めて手を下ろします。

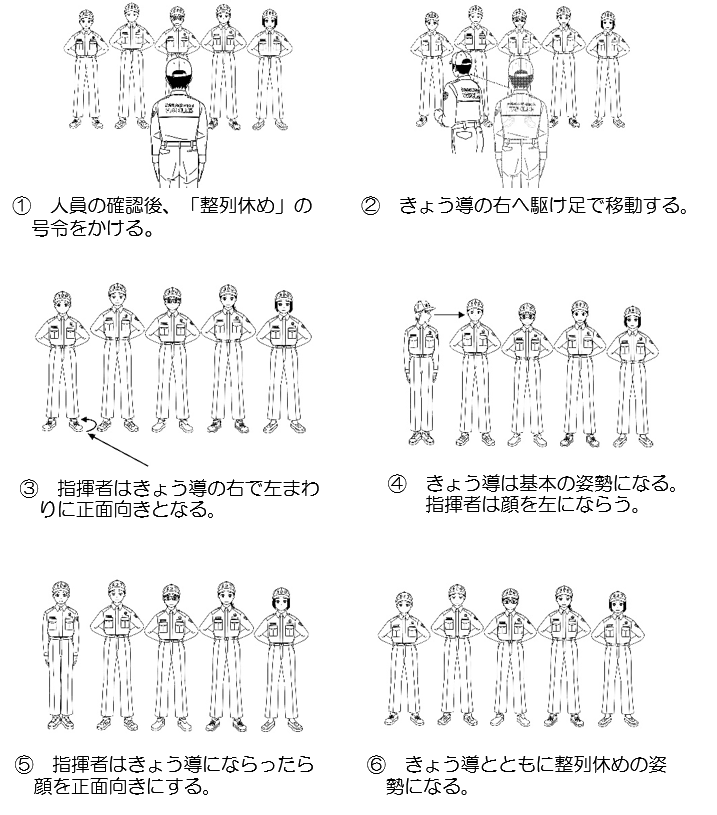

(2)点検者を迎える前の動作

指揮者は、通常点検を受ける前に隊列を整列させ、番号をかけさせて人員の確認を行います。(前列中央の6歩前で号令)

横スクロールして確認できます。

(3)点検者を迎える動作

- 指揮者は、点検者が近づいたら「気をつけ」の号令をかけます。

- 点検者は前列中央の正面6歩前の位置に進み、隊列に正対します。

- 点検者が中央の隊列の前列中央に正対したら指揮者は「かしら、中」の号令をかけ、上体を点検者に向けながら、敬礼します。

- 隊列員は指揮者の号令により点検者の方向に顔を向けます。

- 点検者の答礼後、指揮者は手を下げ、上体を正面にもどし、「なおれ」の号令をかけます。

- 指揮者の「なおれ」の号令により隊列員は顔を元にもどします。

- 報告の動作(指揮者)。

- 指揮者は、なかば左を向き敬礼します。

- 点検者の答礼の後、点検者に正対したまま基本の姿勢に戻ります。

- 「○隊総員○名集合しました」と報告し、「番号」の号令をかけます。

- 隊列員は、「1、2、3・・・」と番号を発声します。

- 指揮者の敬礼、点検者の答礼

- 指揮者は、もとの向き(正面)にもどり点検を受けます。

欠席1名の場合は「事故1名、現在員○名」と追加します。

点検者の指示や合図があった場合は、指揮者は隊列に対し「整列休め」の号令をかけます。

(4)点検終了時の動作

- 点検終了または点検者の訓示等が終了し、隊列が「整列休め」の状態のときは、指揮者は「気をつけ」の号令をかけます。

- 指揮者は隊列が「気をつけ」の状態であることを確認し、「かしら中」の号令をします。

- 点検者は答礼が終了したら、もとの位置に戻ります。

- 指揮者は点検者が隊列から離れたら、「整列休め」の号令をかけ、通常点検終了となります。

7 応用動作の訓練

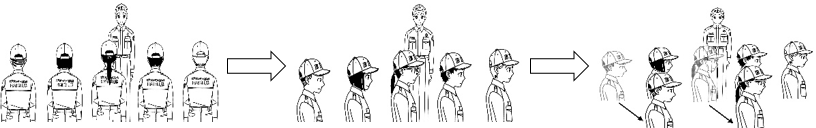

(1)隊列の「右向け、右」「左向け、左」

横スクロールして確認できます。

- 1列横隊の場合、偶数番号の人が自分の前の奇数番号の人の右隣に移動して2列縦隊ができます。2列横隊の場合、「右向け、右」の動作後1・2列とも偶数番号の人が同じ動作をして4列縦隊になります。

- 「左向け左」は奇数番号が左を向いて左斜め前に1歩出ます。「右向け右」の動作のあと「左向け左」がかかると、左を向いて後列がもとの位置にもどり、隊形が最初の横隊にもどります。

- もとの横隊に戻った時はすぐ自主整頓(隊列員が自主的に「右へならえ」をしてきょう導の「よし」の指示で基本の姿勢に戻ること)をします。

「なかば右(左)向け右(左)」の場合は、その場の動きだけで立つ位置は移動しません。

(2)隊列の「まわれ、右」

- 個々に4(9)の「まわれ、右」の動作をします。

- 2列横隊の場合、きょう導は「まわれ、右」の動作後、2歩前に進み前の列に並びます。

きょう導の位置は常に前列です。

「まわれ、右」の動作により、正面(元の向き)を向いた場合は、自主整頓をします。

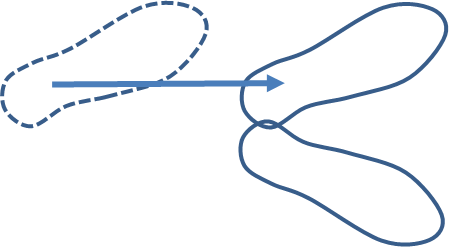

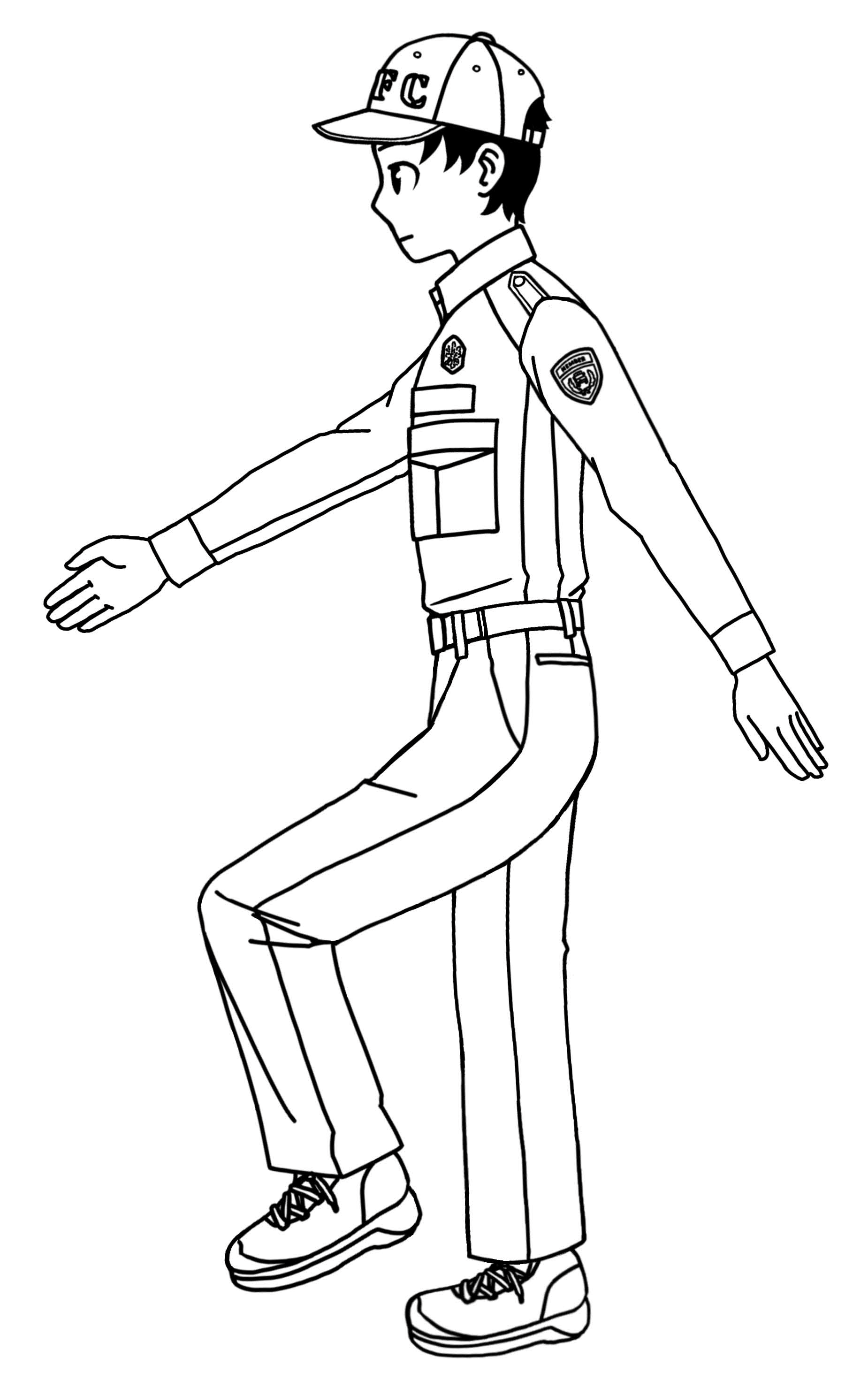

(3)「前へ、進め」の動作

- 左足から踏み出します。

- 進む時、両手は指先まで一直線で45度に振ります。

- 指揮者は例外で、行進を妨げない適宜な位置に立ち、号令をかけます。

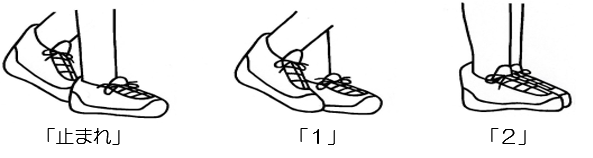

(4)「全体、止まれ」の動作

- 「止まれ」の号令がかかった時に踏み出した足の次の足は1歩踏み出し、その次の足で揃えて止まります。

- 止まった時点で自主整頓をします。

右足を踏み出した時に、「止まれ」がかかったら、1で左足を踏み出し、2で右足を左足に揃えて止まります。

(5)「○歩、前へ、進め」の動作

予め進む歩数で指定し、隊列を小移動させる号令です。

- 「進め」で左足から進み、指定の歩数進みます。

- 指定の歩数の次の足を揃えて止まります。

(6)「わかれ」(解散)

- 指揮者は横隊の場合、列の中央前6歩の位置で「わかれ」の号令をかけ敬礼します。(室内では3歩)

- 列の全員が指揮者に正対して挙手の敬礼をします。指揮者より先に手を下さないように注意しましょう。

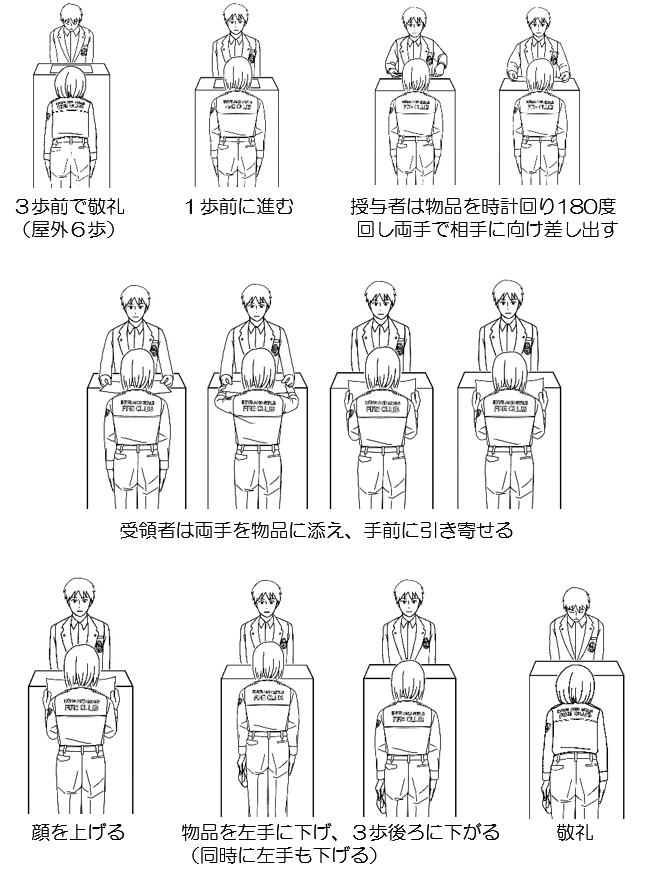

(7)物品授受の動作

賞状や記念品等の受け渡しの動作です。

屋外では着帽とし、室内で脱帽している場合には帽子を携行しません。1名の場合は、号令なしの敬礼です。

横スクロールして確認できます。

問合せ先

- 防災安全課