第8章 救急

基本科目

救急

達成目標

- 救急車の正しい利用法を知っている。(救急受診ガイドを含む。)

- 普通救命講習を修了している。

- 傷病者の搬送方法を知っており、自ら実践できる。

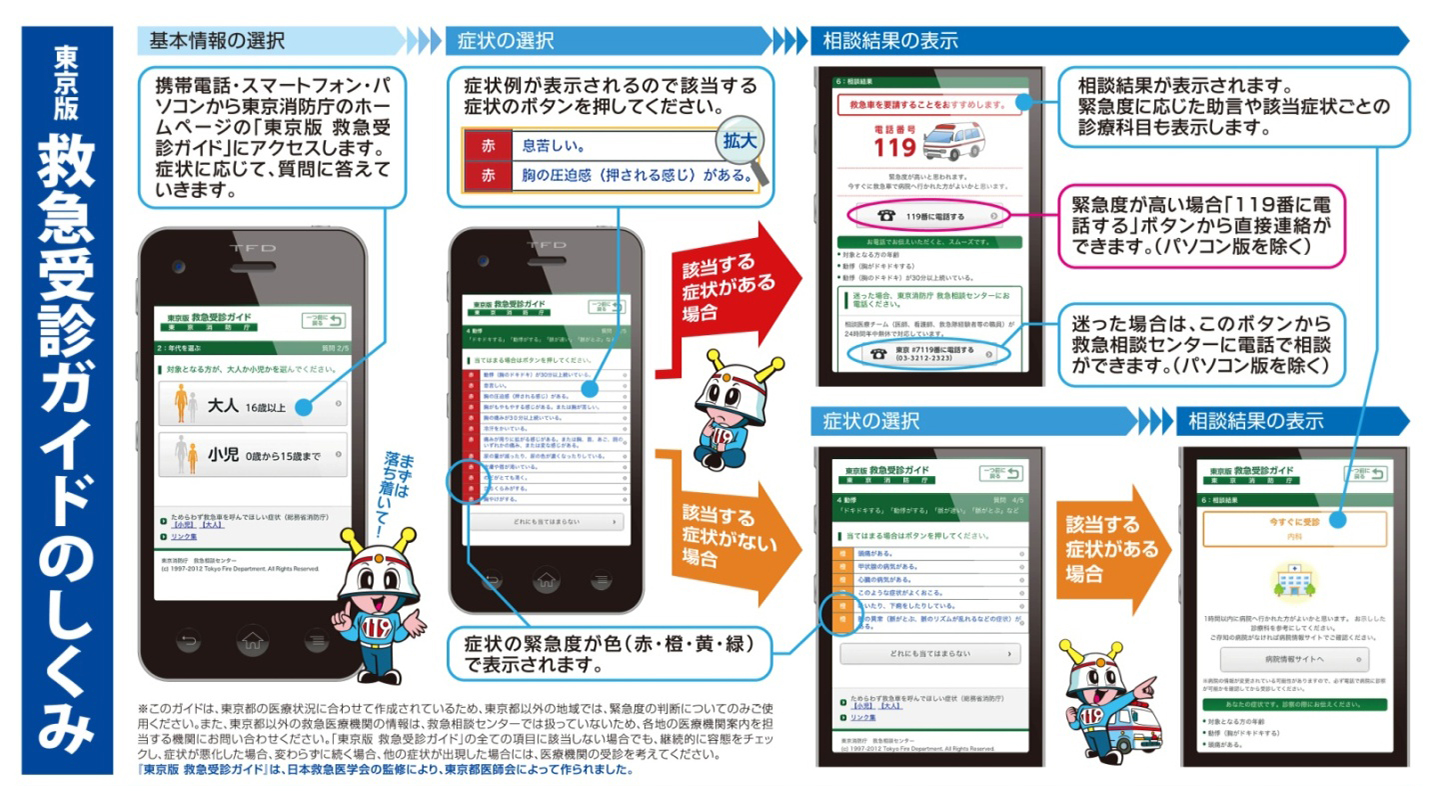

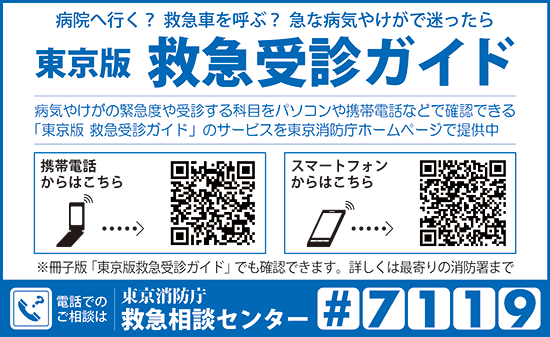

1 東京版 救急受診ガイド

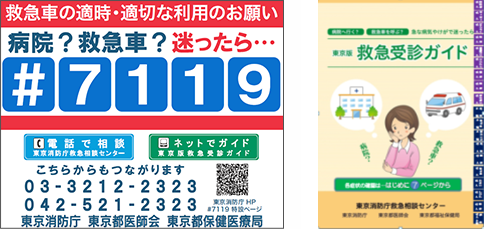

急な病気やケガをした場合に、「今すぐ病院に行ったほうがいいのかな?」、「救急車を呼んだほうがいいのかな?」など迷った際の相談窓口として、東京消防庁では救急相談センターを開設しています。

また、この救急相談センターでの電話による救急相談に加え、東京版救急受診ガイド(冊子版・ウェブ版)も提供しています。

これは、自分の症状に応じた質問に答えることで、病気やケガの緊急性の有無や受診科目を自己判断できるサービスです。

いつでも利用できるように、QRコードを携帯電話またはスマートフォンで読み取り、アドレスを登録しておきましょう。

ウェブ版の利用方法・サービス内容

携帯電話・スマートフォンやパソコンから東京消防庁ホームページにアクセスして『東京版救急受診ガイド』をご利用ください。

3つのアドバイスを提供

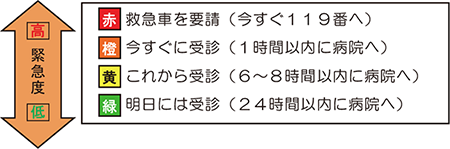

- ケガや病気の緊急性

- 受診する時期

- 受診する科目

テリンクから受診可能な病院検索もできます。

緊急性があると思われる場合は、ためらわず救急車(119番)を呼びましょう。

2 普通救命講習

リーダー団員は、普通救命講習を受講しましょう。普通救命講習は、心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)やAED(自動体外式除細動器)の使い方、異物除去(窒息を防ぐためにのどに詰まったものを取り除く)、止血法(出血を止める)などを学ぶコースです。

講習内容をマスターすると、認定証が交付されます。

心肺蘇生の手順

3 傷病者の搬送方法

救急車を呼んだ現場で、その場が安全で応急手当を行うのに支障がなければ、無理に移動や搬送をする必要はなく、その場で応急手当を行い、救急車を待つことになります。傷病者を移動させないことが原則となります。

しかし、傷病者がいる場所が危険な場合は、移動が可能であれば直ちに安全な場所への移動が必要であり、大きな地震が起きたときなど救急車が期待できないときには、協力して搬送しなければなりません。

(1)搬送の原則

(2)搬送の注意事項

- 搬送中も観察を継続します。

搬送中も必ず傷病者の容態について観察を継続します(反応のある傷病者であれば、搬送中も「元気を出して」などと励ましの声を掛けつつ様子を見ます)。 - より安全、確実な搬送方法を選択します。

傷病者が揺れたり動いたりしないように注意します。また、傷病者の状態、搬送する人数や搬送用資器材の有無を考慮して、より安全で、確実な搬送方法を選択します。 - 搬送用資器材(担架)の使用が原則です。

徒手による搬送(担架などの搬送用資器材を用いない搬送)は、傷病者にとって必ずしも楽な方法ではありません。ときには危険を伴う方法でもあります。狭い通路や階段などで搬送用資器材が活用できないときに限り、ごく近い距離の搬送に用います。原則として傷病者を直ちに搬送しなければならない理由がないときには、搬送用資器材が準備できるまで動かしません。

- 搬送する者のケガに注意します。

搬送する者が少ないほど負担は大きくなります。特に持ち上げるときの腰のケガに注意します。

(3)応急担架によるケガ人の搬送

災害現場で担架がない場合は、身のまわりにあるもので、応急の担架を作り、ケガ人を搬送します。

注意事項

- ケガ人の足側を先にして担架が常に水平になるように運びます。

- 担架を持ち上げる時は、腰を落とし、腰を傷めないように持ち上げます。

- 長い距離を運ぶ時は、状況に応じて交代して持つようにします。

- 階段や坂道では、運ばれている人の頭が上側になるように搬送します。

毛布と棒を利用した場合

- 使用資器材

丈夫な棒(2m×2本)、毛布(1枚) - 作成方法

毛布を広げて1/3のところに棒を置きます。 棒を包むように毛布を折り返します。折り返された毛布の端に、もう1本の棒を置き、その棒を折込むように残りの毛布を折り返します。

衣服と棒を利用した場合

- 使用資器材

丈夫な棒(2m×2本)、上着、トレーナー等(5着以上) - 作成方法

- 上着のボタンはかけたまま、棒の両側から上着やトレーナーを通していきます。

- 少しずつ重ねて隙間なく並べます。

毛布を利用した場合

- 使用資器材

毛布、または、シーツ - 使用方法

- 毛布を広げて置きます。

- 毛布の両端(縦方向)を中心に向かって固く巻き、中央部は傷病者を収容する幅だけ残します。

- 4人以上で、丸めた毛布の端を持って搬送します。

(4)徒手による(道具を使わない)ケガ人の搬送

注意事項

- 抱き上げ搬送

脊椎損傷、骨折のある人には適しません。 - 背負い搬送

骨折、腹部を負傷している人には適しません。

(5)椅子を使ったケガ人の搬送

注意事項

椅子を持ち上げる際は、腰を傷めないように、腰を十分に降ろし、背筋を伸ばして持ち上げます。

問合せ先

- 防災安全課