へらひん組がなかった「いろは四十八組」

最新の情報ではありませんので、あらかじめご了承ください。

「火災が起きたときは、風上及び左右二町以内から火消人足三十人ずつ出すべきこと」

上記は、儒者荻生徂徠の「江戸の町を火災から守るためには、町組織の火消組を設けるべきである」との進言を受けて、時の町奉行大岡越前守忠相が出した奉行令です。

この町触れによって、消火に当たった者を店火消と呼んでいましたが、いろいろな人々の集まりでしたから統制もなく、火災現場へ駆けつけてもただ右往左往するばかりでした。

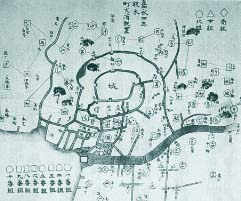

しかし、この制度が町火消誕生の芽ばえとなり、大岡越前守忠相は、享保3(1718)年には町火消をつくり、その後「いろは組」(47組)に組み分けしました。享保15(1730)年には編成をいろは四十八組とし、本格的な町火消制度を発足させました。

いろは組は、隅田川を境とした西側の区域に組織されたもので、「へ」「ら」「ひ」「ん」の四文字組は「百」「千」「万」「本」に変えられました。

「へ」は屁に、「ひ」は火に通じ、「ら」は隠語、「ん」は語呂が悪いというのが、その理由でした。

また、隅田川の東側の本所・深川には、区域を三つに分けて16組の火消組を置きました。

そして、町火消に要する費用は、町費をもって賄うよう、それぞれの町会などに分担させました。

こうしてつくられた町火消は、お互いに組の名誉をかけて働くようになり、纏をかかげて功を競いました。

はじめは出動範囲も町屋だけに限られ、武家屋敷の火災に纏をあげることはできませんでしたが、徐々にその功績が認められ、武家屋敷の火災はもちろん、延享4(1747)年には江戸城二之丸の火災にも出場して、定火消や大名火消にも勝るとも劣らぬ実力を示し、町火消全盛時代を築いていきました。

三田村鳶魚は、町火消の出場風景を「名主は、野袴に火事羽織、兜頭巾というなりで先頭に立ち、それに続いて家主がその組の印のある半纏、紺股引というなりで、これも頭巾を被ってゐる。 鳶の者は刺子半纏に猫頭巾、道具持は道具を持ち、その他の者は皆鳶口を持ってゐる。

その出かけていくとき、うち揃って木遣を唄ふがその声を聞いてゐると、キャアー、キャアーといって如何にも殺伐な声である。・・・」と記しています。

この町火消は時代の移り変わりによって、消防組(明治5年)→警防団(昭和14年)→消防団(昭和22年)と改組されていきました。

現在の消防団は、昭和23(1948)年の消防組織法に根拠を置くものですが、町火消の名残は、(社)江戸消防記念会に引き継がれています。

| 一番組 | ||

|---|---|---|

| い組 | 本町、本石町、室町、小田原町、本銀町、本両替町、本材木町、本船町、駿河町、瀬戸物町、伊勢町、安針町、万町、青物町、呉服町、岩附町、通一丁目 | 人足496人 |

| よ組 | 鎌倉町、永富町、鍛冶町、多町、大工町、白壁町、須田町、鍋町、紺屋町、小柳町、平永町、三河町 | 人足720人 |

| は組 | 大傳馬町、亀井町、難波町、堺町、小網町、小舟町、油町、堀江町、小傳馬町、鉄砲町、高砂町、富沢町、長谷川町 | 人足592人 |

| に組 | 通塩町、横山町、馬喰町、村松町、橘町、米沢町、豊島町、久右衛門町、橋本町、吉川町、柳原町、同朋町 | 人足390人 |

| 万組 | 飯田町、外四町 | 人足 48人 |

| 二番組 | ||

| ろ組 | 元大工町、佐内町、平松町、上槙町、下槙町、箔屋町、新右衛門町 | 人足249人 |

| せ組 | 炭町、南槙町、南大工町、鈴木町、大鋸町、南傳馬町、五郎兵衛町、桶町 | 人足281人 |

| も組 | 南紺屋町、銀座町、三十間堀、丸屋町、数寄屋町、西紺屋町 | 人足108人 |

| め組 | 桜田久保町、兼房町、二葉町、源助町、露月町、神明町、増上寺中門前辺、浜松町、芝口辺 | 人足239人 |

| す組 | 南小田原町、舟松町、本湊町、木挽町、南八丁堀 | 人足159人 |

| 百組 | 南茅場町、南八丁堀、本八丁堀、日比谷町、亀島町、神田塗師町 | 人足141人 |

| 千組 | 箱崎町、北新堀町、南新掘町、南銀町、東湊町、霊岸島辺 | 人足197人 |

| 三番組 | ||

| て組 | 白金台一丁目より十一丁目迄、永峯町、目黒辺 | 人足117人 |

| あ組 | 芝田町、久保町、芝古川町、一本松町、麻布本村、龍土町 | 人足117人 |

| さ組 | 芝松本町、増上寺辺、新網町、三田台町、三田豊岡町、上高輪町 | 人足204人 |

| き組 | 白金猿町、妙玄院門前、品川台町、宝塔寺三門前 | 人足65人 |

| ゆ組 | 芝車町、泉岳寺門前、下高輪町、大仏門前 | 人足55人 |

| み組 | 芝金杉町、芝田町、本芝町、増上寺門前、安楽寺門前、西応寺町 | 人足124人 |

| 本組 | 承教寺、広岳院、一相福寺、上行寺、朗惺寺、黄梅院門前並二本榎寺社門前 | 人足25人 |

| 五番組 | ||

| く組 | 四ッ谷伝馬町、麹町十一丁目より十三丁目迄、市ヶ谷本村町 | 人足187人 |

| や組 | 半蔵門外、麹町辺、同三丁目裏、平河町 | 人足117人 |

| や組 | 半蔵門外、麹町辺、同三丁目裏、平河町 | 人足117人 |

| ま組 | 赤坂伝馬町、赤坂新町、赤坂田町、元赤坂町、麻布今井町 | 人足285人 |

| け組 | 元鮫ヶ橋町、鮫ヶ橋谷町、四ッ谷仲町 | 人足111人 |

| ふ組 | 青山御手大工町、青山御出浅河町、青山久保町 | 人足100人 |

| こ組 | 麻布宮益町、麻布道玄坂町、渋谷広尾町 | 人足35人 |

| え組 | 飯倉六本木町、麻布龍土町、本村町、桜田町 | 人足144人 |

| し組 | 麻布市兵衛町、谷町、飯倉町、麻布新網町、永坂町 | 人足132人 |

| ゑ組 | 西久保町、新下谷町、西久保茸手町、狸穴町 | 人足226人 |

| 六番組 | ||

| な組 | 小石川春日町、小石川伝通院門前、小石川諏訪町、金杉水道町 | 人足272人 |

| お組 | 市ヶ谷町、牛込原町、其の外寺社門前町 | 人足118人 |

| む組 | 小石川御箪笥町、小日向清水谷町、大塚町、三軒町、茗荷谷町、金杉町 | 人足93人 |

| う組 | 牛込改代町、関口水道町、築土片町、音羽町、小日向水道町、八幡坂町、馬場先片町 | 人足130人 |

| ゐ組 | 市ヶ谷田町、舟河原町、牛込肴町、払方町、御納戸町、津久戸町 | 人足240人 |

| の組 | 牛込榎町、早稲田町、馬場下町、弁戈天町、牛込天神町 | 人足136人 |

| 八番組 | ||

| ほ組 | 浅草平右衛門町、茅町、旅籠町、森田町、猿屋町、天王町、瓦町、元鳥越町 | 人足103人 |

| か組 | 神田佐久間町、湯島一丁目より六丁目迄、湯島天神門前 | 人足333人 |

| わ組 | 湯島天神下町、下谷茅町、池之端仲町、黒門町、大門町、下谷長者町、上野町、下谷町 | 人足320人 |

| た組 | 本郷一丁目より六丁目迄、春木町、菊坂町、金助町、元町、竹町、小石川片町 | 人足243人 |

| 九番組 | ||

| れ組 | 三崎町、根津宮永町、池之端七軒町、千駄木町、千駄木片町 | 人足225人 |

| そ組 | 駒込片町、追分町、丸山新町、白山前町、指ヶ谷町、南片町 | 人足136人 |

| つ組 | 駒込浅嘉町、染井富士前町、肴町、染井片町 | 人足109人 |

| ね組 | 巣鴨町、七軒町、大原町、火の番町、御駕籠町 | 人足126人 |

| 十番組 | ||

| と組 | 浅草三軒町、黒船町、東仲町、田原町、西仲町、三軒町 | 人足213人 |

| ち組 | 浅草花川戸町、山の宿町、山川町、聖天町、南馬道町、北馬道町 | 人足121人 |

| り組 | 浅草町、新鳥越町、山谷町、今戸町、橋場町 | 人足78人 |

| ぬ組 | 下谷通新町、龍泉寺町、三の輪町、下谷金杉町 | 人足75人 |

| る組 | 下谷車坂町、山崎町、御切手町、御箪笥町、山伏町、坂本町、金杉上町 | 人足155人 |

| を組 | 浅草阿部川町、淺留町、六軒町、大工屋敷、辻番屋敷、下谷小島町 | 人足289人 |

| 南組 深川小名木川以南 | ||

|---|---|---|

| 一組 | 木場町、元加賀町辺、石島町辺、茂森町辺 | 凡そ21か町/人足25人 |

| 二組 | 黒江町辺、永代門前町辺、入舟町辺、宮川町辺 | 凡そ10か町/人足109人 |

| 三組 | 佐賀町辺、熊井町辺、西永代町辺、一宮町辺 | 凡そ22か町/人足163人 |

| 四組 | 材木町辺、万年町辺、平野町辺、海辺大工町辺 | 凡そ23か町/人足118人 |

| 六組 | 海辺大工町辺、海辺裏町辺、清住町辺、霊厳寺問前町 | 凡そ4か町/人足55人 |

| 中組 深川小名木川以北及び本所の一部 | ||

| 五組 | 宮川町辺、扇橋町辺、猿江代地辺 | 凡そ8か町/人足42人 |

| 七組 | 深川元町辺、六間堀町辺、森下町辺、御舟蔵前町、橋富町、八幡御旅所町 | 凡そ7か町/人足74人 |

| 八組 | 徳右衛門町辺、菊川町辺、松井町辺、林町辺 | 凡そ16か町/人足100人 |

| 九組 | 猿江町辺、大島町辺、大島裏町辺 | 凡そ4か町/人足35人 |

| 十組 | 本所柳原町辺、茅場町辺 | 凡そ9か町/人足50人 |

| 十六組 | 北松代町辺、五の橋町辺、古元町辺 | 凡そ7か町/人足50人 |

| 北組 本所の大部分 | ||

| 十一組 | 尾上町辺、緑町辺、元町辺、松坂町、亀沢町 | 凡そ16か町/人足105人 |

| 十二組 | 緑町、花町辺、三笠町、吉田町辺、吉岡町辺 | 凡そ18か町/人足148人 |

| 十三組 | 石原町辺、荒井町辺、中の郷町辺、番場町辺 | 凡そ9か町/人足95人 |

| 十四組 | 中の郷元町、小梅代地辺、松倉町辺、瓦町辺 | 凡そ14か町/人足51人 |

| 十五組 | 亀戸町辺、出村町辺、深川代地辺 | 凡そ9か町/人足60人 |