研究室内で発生した火災に際し、 速やかな通報や避難誘導などの 自衛消防活動ができた事例

| 用途等 | (7)項(学校) 耐火造9/1 | 出火場所 | 5階 研修室 |

|---|---|---|---|

|

焼損程度 けが人等 |

建物部分焼

なし |

出火時間帯 | 昼 |

| 出火原因 | 禁水性の物質を水分の付着した器具に滴下させてしまい発火したもの。 | ||

| 自衛消防活動の状況※ | |||

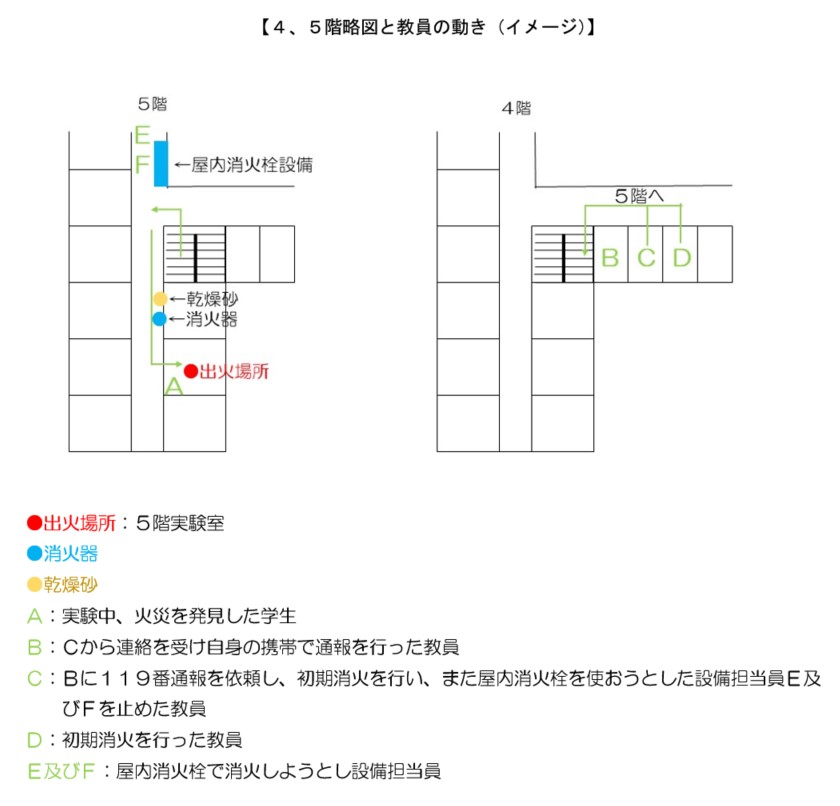

| 発見 | 学生Aは、5階で実験の準備に使用した禁水性の物質を中和、廃棄しようとしていたところ、針先に付着していた禁水性の物質を水分の付着した器具に落としてしまい炎が立ち上がるのを見た。その後、教員に火災を知らせようとその場を離れた。 | ||

| 通報 | 4階で実験中だった教員Bは、自動火災報知設備のベルに気づき、廊下に出たところ、避難中の学生らから火災が発生したことを知らされ、同僚の教員Cから、119番通報の依頼を受け、自身の携帯電話で119番通報した。 | ||

| 初期消火 |

教員Dは、火災の知らせを受けて現場に駆け付け、現場の入口付近にある粉末消火器で消火したが延焼拡大が早かったため消火できなかった。その後、教員Cと教員Dは、乾燥砂で消火を試みるが、火勢が強く近づくことができなかった。 設備担当員EとFは、屋内消火栓の扉を開放しホースを延長しようとしたところ、禁水性物質であることから教員Cに制止された。 |

||

| 避難誘導 |

在館者は、教員、設備担当員の避難誘導による避難の呼び掛けにより、建物にある4か所の屋内避難階段を使用して避難した。 また、管理室にいた職員は、自動火災報知設備が作動したので、全館に避難を促す放送を実施した。 |

||

| 防火管理上の問題点 | |||

|

|||

| 防火管理上の推奨点 | |||

|

|||

| 防火管理上のポイント | |||

|

|||

自衛消防活動の状況は、関係者からの聞き取りによるものです。

問合せ先

- 防火管理課