住宅で発生した火災において、 隣棟の学校の自衛消防隊が、 学校内に設置されている 屋内消火栓設備を活用し、 初期消火を実施した事例

| 用途等 | 住宅:防火 2/0 、学校:耐火 3/1 | 出火場所 | 住宅 |

|---|---|---|---|

| 焼損程度 けが人等 |

全焼2、部分焼1、ぼや1(計4棟焼損)

なし |

出火時間帯 | 朝 |

| 出火原因 | 不明 | ||

| 自衛消防活動の状況※ | |||

| 発見 |

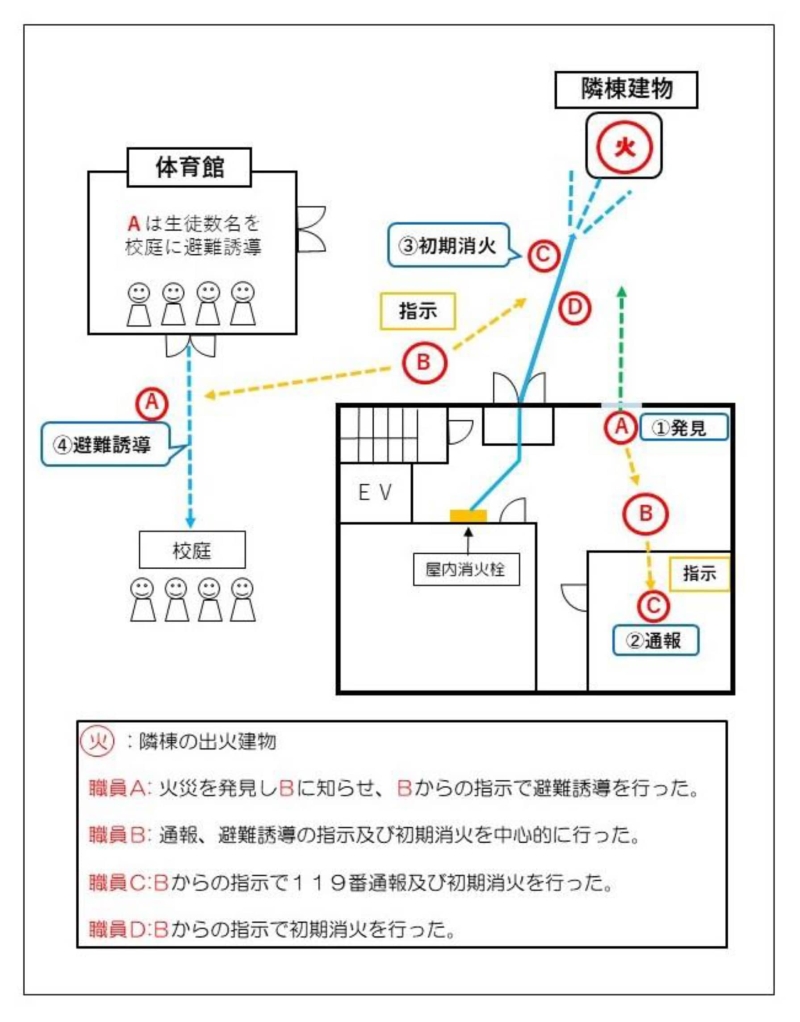

学校の職員Aは、外で煙が出ているのを発見し、教室棟にいた職員Bにその旨を告げた。 |

||

| 通報 | 職員Bは、職員Cに119番通報を指示し、職員Cが事業所の電話で119番通報した。 | ||

| 初期消火 |

職員Bは、職員Aから「煙が出ている」と言われ、外を見ると、煙が上がっているのが見えた。野焼きの煙とは異なるため、火事だと思い、職員A及びCに119番通報と体育館にいる子供たちの避難誘導の指示を出し、職員Bは、建物内にある屋内消火栓のホースを延ばし、煙の方へ向かった。 煙は、隣接する住宅から出ていたため、 学校の敷地から 住宅に向けて放水した。 |

||

| 避難誘導 |

職員Aは、職員Bから隣棟が火災になっているので生徒を避難させるよう指示を受けたため、体育館にいた生徒数名を校庭に避難させた。 |

||

| 防火管理上の推奨点 | |||

|

|||

| 防火管理上のポイント | |||

|

|||

自衛消防活動の状況は、関係者からの聞き取りによるものです。

【学校と隣棟建物の略図と火災発生時の学校職員の動き(イメージ)】

問合せ先

- 防火管理課