第3章 地域における消防防災体制

基本科目

消防の仕組み

達成目標

地域における消防防災体制について、理解している。

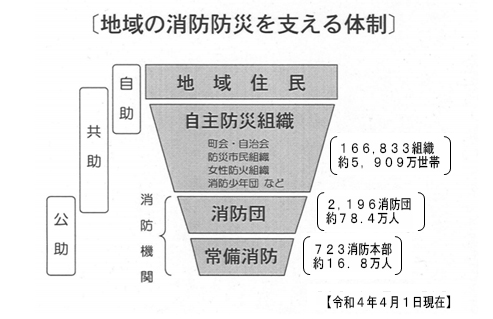

地域における消防防災体制は、常備消防機関、消防団及び自主防災組織等によって構成されています。

(1)常備消防機関

常備消防機関とは、市町村に設置された消防本部及び消防 署のことであり、専任の職員が勤務しています。東京では、東京消防庁が特別区と多摩地域(稲城市及び島しょを除く。)の常備消防機関です。

(2)消防団

消防団は、区市町村の非常備の消防機関であり、その構成員である消防団員は、他の本業を持ちながらも、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づき、消防・防災活動を行っています。

(3)自主防災組織等

みなさんが活動している消防少年団も自主防災組織等に含まれています。

地域の自主防災活動

自主防災組織(町会・自治会等、防災市民組織が含まれます。)は地域住民の連帯意識に基づき自主防災活動を行う組織で、平時においては、防災訓練の実施、防災知識の普及啓発、防災巡視、資器材等の共同購入等を行っており、災害時においては、初期消火、避難誘導、救出・救護、情報の収集・伝達、給食・給水、災害危険箇所等の巡視等を行うこととしています。

女性防火組織

家庭での火災予防の知識の修得、地域全体の防災意識の高揚等を目的に組織されています。災害時には、お互いに協力して活動できる体制を整え、安全安心な地域社会をつくるため、各家庭の防火防災診断、初期消火訓練、防火防災意識の啓発等、地域の実情や特性に応じた活動を行っています。

消防少年団

幼年消防クラブ

児童・園児を中心とした幼年消防クラブは、幼年期において、正しい火の取扱いについてのしつけを行い、消防の仕事を理解してもらうことにより、火遊び等による火災発生の減少を図ることを目的としています。

問合せ先

- 防災安全課