第7章 東京消防庁の救急行政と救命講習

基本科目

救急

達成目標

救急車の適正利用について説明できる。上級救命講習を修了している。

1 東京消防庁の救急行政

(1)増加する救急出場と救急隊の現場到着時間

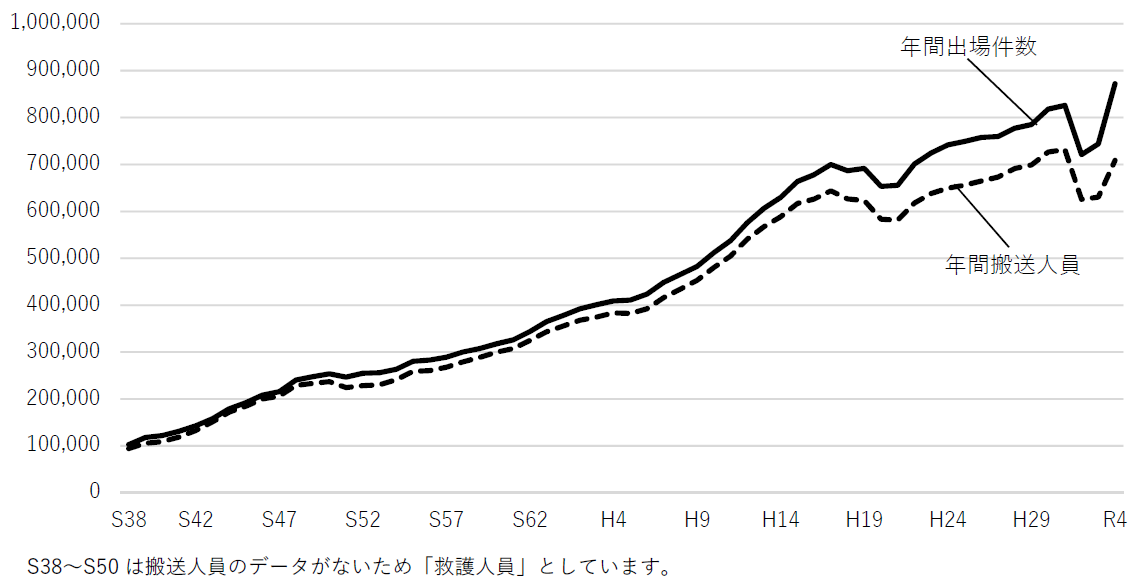

東京消防庁における救急出場件数は、救急業務が法制化された昭和38年(1963年)の102,660件から令和4年(2022年)には872,075件となり、59年間で約8.5倍の増加となっています(図1)。

東京消防庁では、119番通報で救急車の要請を受けると、対応可能な最も近くの救急車を出場させていますが、救急要請が増加すると近くの救急車が全て出場中となり、遠くから救急車が駆け付けることで、到着までに時間がかかることになります。

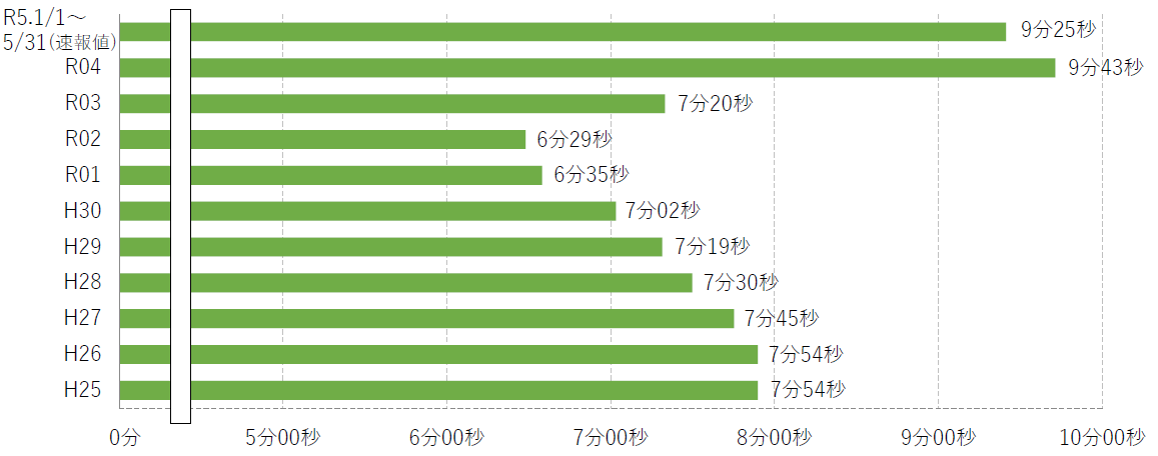

このため、救急車が出場してから要請場所に到着するまでの時間は年々延びており、令和4年中の平均到着時間は9分43秒でした(図2)。

一方、救急車が搬送した方のうち、入院を必要としない軽症の割合は50%以上を占めており、また、アンケート調査の結果では、救急車を要請する理由として、「生命の危険があると思った」など、緊急性がある理由が多い反面、「交通手段がなかった」など緊急ではない理由も見受けられました。このような状況が進むと、救急車の到着が更に延び、救えるはずの命が救えなくなる危険性が高まります。

(2)PA連携

東京消防庁は、救命効果の向上を図るため、救命活動を必要とする救急事故及び高層建物、地下街、狭隘な場所等で発生した救急事故から早期に傷病者を医療機関へ搬送することを目的として、救急隊と同時にポンプ小隊を出場させ、マンパワーを確保した効率的な救護活動を行う、ファイア・クイック・エイド(ポンプ小隊等による迅速な救出・救護活動=PA連携)を平成12年4月1日から開始しました。令和4年中の出場件数は165,670件となっています。

次の場合に、救急現場にポンプ隊が出場します。

- 通報の内容から傷病者が重症以上で直ちに傷病者の救出・救護が必要であると判断した場合

- 救急隊のみでは傷病者の搬送が困難となることが認められる場合

- 傷害事件等で傷病者及び救急隊員を保護する必要が認められる場合

- 円滑な救急活動に支障が生じる恐れがある繁華街等で、消防署長が指定する地域及び時間帯に救急出場があった場合

- 署所の直近地域で救急事象が発生し、直ちに傷病者の救出・救護が必要であると判断した場合

- 救急隊の現場到着が大幅に遅延すると予想され、直ちに傷病者の救出・救護が必要であると判断した場合

(3)あなたは本当に救急患者ですか?

救えるはずの命を救うためには、一刻も早い「応急手当」と「医療機関での治療」が重要です。そのため、救急車を呼ぶと、救急車を必要とする場所に最も近い救急車が駆けつけます。

しかし、「救急車で行けば病院で待たずに受診できる」「病院までの交通手段がない」など、緊急性のない救急車の利用が増えると、本来近くから駆けつけるはずの救急車がいなくなってしまいます。

救急車は、救えるはずの命を救うためにみなさんが共有する貴重な財産です。真に救急車を必要とする人のために、救急車の適正な利用を心がけましょう。

(4)救急搬送トリアージについて

救急車の出場件数の増大や緊急性のない救急要請などの状況から、東京消防庁では、増大する救急需要対策の一環として出場した救急隊の容態観察により、緊急性が認められないと判断した方には、同意を得て自らの受診をお願いする「救急搬送トリアージ」を実施しています。救急隊が緊急性の高い傷病者に対して、迅速かつ的確に対応していくために、ご理解とご協力をお願いしています。

こんな場合に、対象となる可能性があります。

- 手や足の切り傷、擦り傷

- 手や足のやけど

- 耳や鼻の異物

- 鼻出血

- 皮膚の発赤、かゆみ

- 眠れない、不安、さみしい

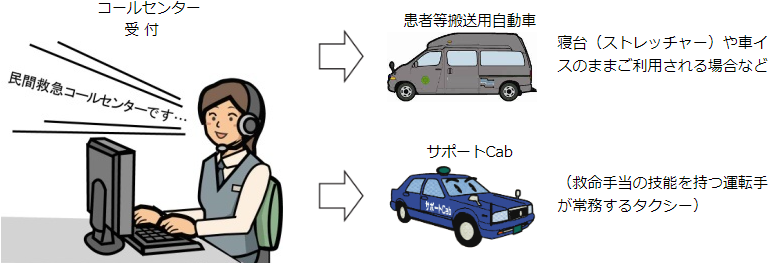

(5)患者等搬送事業者(民間救急)の搬送サービスの利用について

病院から他の病院への転院搬送や入院、退院、通院などの際に寝台や車椅子で移動が必要なときは、東京民間救急コールセンターにお問い合わせください。

東京民間救急コールセンターでは、最寄りの民間患者搬送サービス(患者等搬送用自動車・サポートCab)をご案内しています。搬送費用は有料となります。

東京民間救急コールセンター

【ナビダイヤル:オーミンキュウ オーキュウキュウ】

0570-039-099

平日9時から17時 オペレーターによる案内

上記以外 自動音声メッセージによる案内

IP電話などからは、つながらない場合があります。その場合は、03-3262-0039におかけ直しください。

コールセンターに電話の際は、以下の事項を伝えてください

- 転院、通院、入退院等、患者等搬送用自動車の利用目的

- 出発地及び目的地の場所

- 患者等搬送用自動車を利用する日時(当日でも予約可能です。)

- 申し込みをした方の名前と電話番号(この後、最寄りの事業者から確認の電話連絡が入ります。)

こんな時に利用されています

- 病院や診療所への通院、転院

- 入退院、一時帰宅

- 自宅から駅、空港への搬送

- 福祉施設への搬送

- リハビリ施設等への搬送

2 救命講習を受講しよう

(1)バイスタンダーによるAEDの効果

平成16年から医療従事者以外の方によるAED(自動体外式除細動器)の使用が認められ、バイスタンダー(救急現場に居合わせた人)によるAEDの使用事案も年々増加している傾向にあります。令和4年中、心停止した傷病者を都民が目撃し、バイスタンダーのみがAEDによる除細動処置を実施した場合、病院収容前に心拍再開率が66.9%となっています。バイスタンダーによる除細動がなく、救急隊員等が最初の除細動実施者となった場合、病院収容前に心拍再開率が19.6%であることから、バイスタンダーによるAED使用の効果は高いと言えます。

しかし、現在、応急手当の実施率は、約4割程度で、応急手当がもっと多く実施されれば、より多くの命を救うことができると考えます。

AEDは現在、駅、空港や区・市役所、デパートや学校に至るまで、様々な場所への設置が進んでいます。必要になった場合に慌てることのないよう、日頃から身近に設置されているAEDの位置や種類を確認しておき、いざというときに、尊い命を救えるように訓練しましょう。

(2)バイスタンダーの奏功事例

実際にバイスタンダーが応急手当を行い、尊い命を救った事例を紹介します。

命を救った事例1

38歳の男性。河川敷でサッカーの試合中にゴールキーパーをしていて、約2mの至近距離から放たれたシュートを胸に受け、数歩歩いたあとに倒れました。その後痙攣(けいれん)が起き、呼びかけに反応しないため、チームメイトが救急要請を行いました。騒ぎに気づいた通行人(上級救命講習修了者)が、河川敷に設置されていたAEDを搬送し、普段どおりの呼吸がなかったため、チームメイトに胸骨圧迫を指導しながらAEDを装着しました。AEDを装着すると除細動のメッセージがあり、音声ガイドに従い除細動を1回実施しました。その後、心肺蘇生を継続し、消防隊到着時には呼吸と脈拍が回復、救急隊が到着したころには、意識が完全に回復していました。

命を救った事例2

10歳の男児がプールでの授業中に、クロールで25m泳ぎきったところで、急に動きが止まり様子がおかしくなりました。教師がすぐに近づき様子を見ると白目をむき呼びかけに反応がなく、呼吸が喘ぐようになったため、普段どおりの呼吸をしていないと判断し、救急要請を他の教師に依頼するとともに胸骨圧迫を開始しました。その後、プールサイドに準備してあったAEDを装着すると、除細動のメッセージがあり、音声ガイドに従い除細動を1回実施しました。その後、心肺蘇生を継続し、消防隊到着時には呼吸と脈拍が回復、救急隊が到着したころには、意識が完全に回復していました。

(3)主な救命講習の種別

みなさんは、これまで救命入門コースや普通救命講習を受講して、救急の知識と技術を身に付けてきたことでしょう。その知識と技術は家族のために、また、バイスタンダーとして、いつ必要になるか誰にもわかりません。いざというときに自信を持って尊い命を救えるように、繰り返し救命講習を受講しましょう。

高校生団員のみなさんは、上級救命講習を受講して、より高いレベルの知識と技術を身に付けましょう。

| 講習の種別 | 講習内容 |

|---|---|

| 救命入門コース (45分)(90分) |

3時間の普通救命講習の受講が困難な都民及び小学校高学年を対象にした、胸骨圧迫とAEDの使用方法を中心に学ぶコース |

| 普通救命講習 (3時間) |

心肺蘇生、AEDの使用方法、窒息の手当、止血の方法などを学ぶコース |

| 普通救命再講習 (2時間20分) |

前回の普通救命受講日から3年以内に再度受講するためのコース |

| 上級救命講習 (8時間) |

AEDを含む救命手当のほかに、小児・乳児の心肺蘇生、けがの手当や搬送方法などを学ぶコース |

| 上級救命再講習 (3時間) |

前回の上級救命受講日から3年以内に再度受講するためのコース |

| 応急手当普及員講習 (24時間) |

普通救命講習の指導要領を学ぶためのコース |

| 応急手当普及員再講習 (3時間) |

前回の応急手当普及員講習受講日から3年以内に再度受講するためのコース |

問合せ先

- 防災安全課