第9章 災害時に手助けが必要な方の支援

基本科目

避難

達成目標

要配慮者の避難誘導方法について知っている。

1 要配慮者について理解しよう

(1)要配慮者とは

発災前の備え、発災時の避難行動、避難後の生活などの各段階において特に配慮を要する方を「要配慮者」といいます。

具体的には、高齢者、障害者などの方です。

(2)過去の災害

過去の災害では、要配慮者がとっさの危険から身を守れない、逃げ遅れる、命の存続に必要なものが入手できなくなるなどが課題となりました。

例えば、平成7年の阪神・淡路大震災における犠牲者は、60歳以上がその半分を占めたことが報告されています。

また、平成23年の東日本大震災においても、岩手県、宮城県、福島県の被災3県で平成23年4月11日までに確認された死者のうち、64.4%が60歳以上であったことが判明しています。

要配慮者は、「情報の入手や伝達の困難」、「危険回避行動をとることの困難」、「避難時などにおける移動の困難」といった課題があるために大きな被害を受けることが指摘されています。

要配慮者に対する理解を深め、みなさんが支援をできるようになりましょう。

2 要配慮者の疑似体験をしてみよう

高齢者などの要配慮者が、どのように困ることがあるのかを疑似体験し、相手に寄り添った支援や配慮の方法を考えられるようになりましょう。

どのようなことに困るのか体験してみる

- 支援が必要な理由ごとに、どんなことが不安になったり、困ったりするかなどを体験してみましょう。

- 支援が必要な方が、どんな手助けをしてもらいたいのか考えてみましょう。

- 体験を通じて感じたことを踏まえて、様々な防火防災訓練に取り組みましょう。

3 要配慮者と接する上での注意事項

特に、視覚(見ること)に支援や配慮が必要な方の場合

1. 触察(視覚障害者が対象物を触れることによりその対象物を把握すること。)

- 視覚に支援や配慮が必要な方に対しては、対象物に触れている時に触っている対象物についての説明をするようにします。

2. 突然身体に触れない

- 視覚に支援や配慮が必要な方は視覚以外の感覚器官について鋭敏ですので、突然、身体に触れることはやめましょう。身体に触れるとしても、一言断ってから触れるようにしてください。手で触れること自体は失礼なことではなく、的確に位置などを知らせることができるので、状況に応じて実践してください。

3. 移動時には状況を説明しながら進む

- 視覚に支援や配慮が必要な方を誘導する場合は、相手の半歩斜め前に立ち、自分の腕や肘をつかんでもらい、行き先と目的を説明します。また、移動する時には相手の歩行速度に合わせます。方向変換や狭いドアや階段を通過する時は、通路の状況などを説明してから進むようにしてください。

4. 細かく具体的に説明する

- 説明を行う際には、「あなたの右側」「左手で触っている物の根元の部分」など具体的な位置関係を示して説明するようにします。

- また、状況によっては、いま何が行われているのかイメージできるように実況中継のような説明をする必要があります。

5. 色の説明など視覚的表現を省略しない

- 例えば、消火器の色が赤いことなど色や動きの表現を省略せずに説明することが重要です。頭のなかにイメージする時、視覚的な情報も大切な要素となるからです。

6. 話しかけるときに名乗ってください

- 声をかけてもらっても、誰からの声かけかわからないと、困ってしまいます。名乗って、声をかけてもらえると安心します。

特に聴覚(聴くこと)に支援や配慮が必要な方

1. どのような方法(音声・手話・筆談)でコミュニケーションをとればよいか確認

- 聴覚に支援や配慮が必要な方は、聞こえ方やこれまでの生活によって、それぞれにコミュニケーション方法を身につけています。まずは本人に尋ねてください。

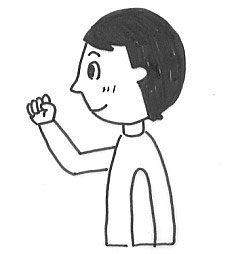

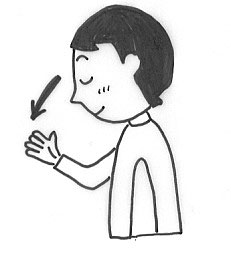

- 手話を習得することは難しいことではありますが、最初の挨拶や自己紹介だけでも手話で行うと、聴覚に支援や配慮が必要な方の緊張を和らげることが出来ます。

2. 口の動きが見えるようにする

- 口元を隠してしまわないように努め、口の動きが見やすいように、できるだけ要配慮者に接近すること、不自然にならない程度に口を大きくゆっくりと話すこと、文節を区切って、ポイントとなるところは繰り返し強調することなどに注意してください。

3. 要点を絞って説明

- 何かを説明するにあたっては、不要な修飾、比喩などを避け、要点を絞ってストレートな表現を心がけます。表情や反応を見ながら説明し、うまく伝わっていないと感じたならば、確認をして再度説明を試みます。時には身振り手振りのジェスチャーを交えて視覚的に訴えるようにしてください。

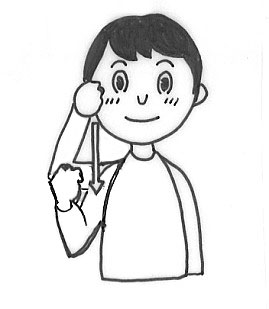

手話であいさつをしてみましょう1

『おはようございます』

枕をはずす=「朝」という単語になります。

あいさつという単語になります。

4. 緊急時のコミュニケーションツールの準備

- 聴覚に支援や配慮が必要な方は、コミュニケーションツールとして、メモ帳のようなものを携行していることがあります。また、携帯電話やスマートフォンに入力した画面上の文字によってコミュニケーションを図ることもあります。緊急時のコミュニケーションツールとしてそのような方法でコミュニケーションをとることも考えてみましょう。

特に肢体(歩行や移動など)に支援や配慮が必要な方

1. 災害時は、身の安全を図ることを優先する

- 肢体に支援や配慮が必要な方のなかには、緊急時に素早い行動が出来ずに、避難することに時間がかかる方もいます。努めて避難を優先するなど身の安全を図るように誘導してください。

2. 車いすの介助法を身につける

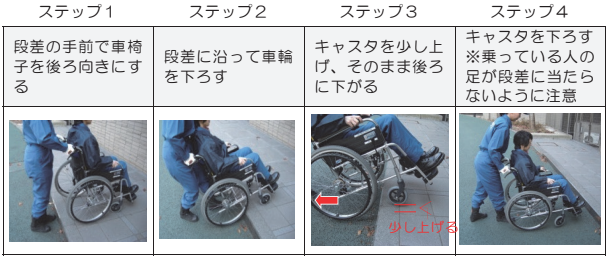

- 車いす利用者を介助する場合は、可能な限り衝撃を与えないようにしてください。通常では、気づかないわずかな段差であったとしても、車いす利用者にとっては非常に大きな衝撃となります。やむを得ず多少大きい段差を下りる時は車いすを後ろ向きにして下りると比較的衝撃が少なくて済みます。

- 車いすの操作は簡単に見えても、はじめて介助する人には扱いにくいものです。車いすのタイプと特徴、操作の基本などについて学習しましょう。

特にコミュニケーション(言語、理解、判断など)に支援や配慮が必要な方

- 早口や専門用語は厳禁です。わかりやすい説明、ゆっくりとした説明を心がけましょう。

4 こんな先入観はないですか?

例えば・・・

- 視覚障害者は白いつえを持っていて、盲導犬を連れている。

弱視の方や色覚異常の方の中には、盲導犬や白いつえを使わずに行動している方もいます。 - 視覚障害者は点字を使う。

視覚障害者のうち点字が使える方は約12%です。点字を使うことができない視覚障害者も多いのです。 - 聴覚に障害のある方は、小さな音が聞こえにくいので、大きな声で話しかけるべき。

聴覚障害者は、音として聞き取れる範囲が狭くなります。小さな音が聞き取れないほか、大きな音に対する許容範囲が狭くなり、大きな音に不快感を持つ方もいます。 - 車いすを利用している方は、両手を自由に使うことができる。

上肢の障害や腕の力が弱いなどの理由で腕を自由に使うことができない方もいます。

発達障害、高次脳機能障害、内部機能障害などは、見た目ではわかりづらい障害ですが、災害に対して想像以上の恐怖や驚きからパニックになってしまったり、定期的な治療行為の必要性や、治療日以外での症状変化への不安からストレスを受けやすかったりと、支援や配慮が必要になる方もいます。

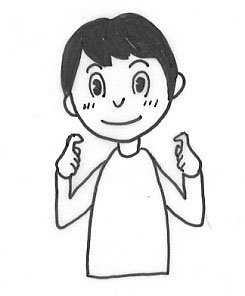

手話であいさつをしてみましょう2

『よろしくお願いします』

「良い」という意味になります。

「~してください」という意味になります。

5 避難支援資器材を使う訓練をしてみよう

(1)避難支援資器材の種類・概要(一例)

階段避難器具

自力歩行で避難することが困難な要配慮者を、座らせた状態のまま、安全かつ迅速に階段を降りて高層階から避難させることができる資器材です。支援者1人で操作することが可能です。

簡易担架(ポリエステル)

自力歩行で避難することが困難な要配慮者を、搬送するためのポリエステル製担架です。コンパクトに折畳めるため、収納時のスペースが必要ないほか、肩掛ベルトを利用することで2人の支援者で簡単に搬送が行え、狭い空間でも搬送が可能です。防炎・防水性のある素材を使用しています。

簡易担架(布)

自力歩行で避難することが困難な要配慮者を、搬送するための布製担架です。コンパクトに折畳めるため、収納時のスペースが必要ないほか、肩掛ベルトを利用することで2人の支援者で簡単に搬送が行え、狭い空間でも搬送が可能です。

背負い搬送具

自力歩行で避難することが困難な要配慮者を、背負って搬送する際に使用する資器材です。縛帯で要配慮者をしっかりと固定して搬送することができ、支援者も両手を自由に使えるため、安全かつ確実に搬送することができます。

リヤカー

リヤカーの荷台を要配慮者の搬送に活用することで、一度に複数の要配慮者を搬送することが可能です。折畳み式のため、平時は折畳んでコンパクトに収納できます。

車椅子

自力歩行で避難することが困難な要配慮者を、座らせた状態のまま搬送することができます。折畳み式のため、平時は折畳んでコンパクトに収納できます。

(2)訓練実施時の注意事項

避難支援資器材を活用した訓練を実施する際は以下の事項に注意してください。

- 自分の住む町会・自治会、学校などにはどんな避難支援資器材があるのかを知って、訓練をしておきましょう。

ここにあげた避難支援資器材は、あくまでも一例です。(東京消防庁として特定の製品を推奨するものではありません。) - 地震等の大規模災害が発生した際には、地域における共助による助け合いが重要となります。自力歩行が困難な要配慮者については、特に避難時の支援が必要となることを覚えておきましょう。

- 避難支援資器材を活用した訓練を実施する際は、訓練参加者が具体的なイメージを持って訓練を実施できるようにしましょう。

(3)階段避難器具

概要

自力歩行で避難することが困難な要配慮者を、座らせた状態のまま、安全かつ迅速に階段を下りて高層階から避難させることができる資器材です。支援者1人で操作することが可能です。

なお、階段避難器具はあくまで、緊急時に高層階から階段を使って要配慮者を「下す」ための資器材で、階段を「上る」ことはできません。

諸元性能等

| 寸法(cm) | 50(W)×19(D)×100(H)※収納時 |

|---|---|

| 質量 | 9.0kg |

| 最大荷重 | 150kg |

| 対応階段角度 | 28度~40度 |

| 材質 | アルミニウム、スチール、ゴム、合成繊維 |

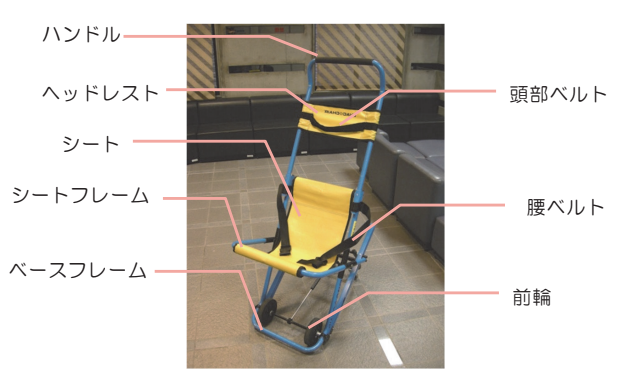

各部名称

基本的な取扱いのポイント

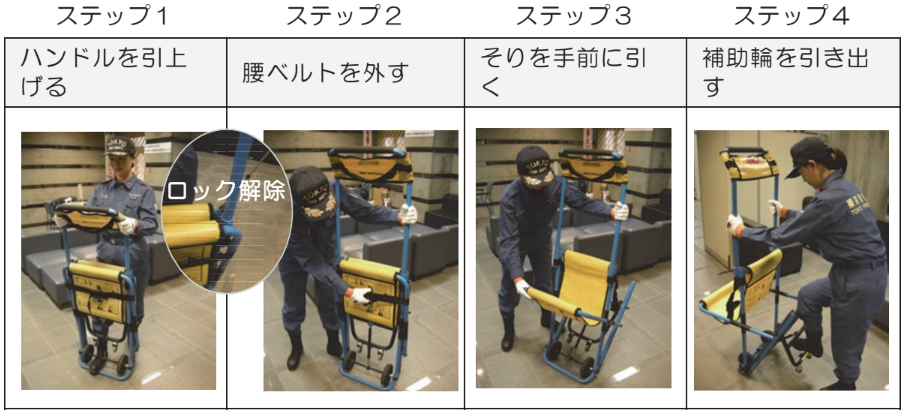

収納状態からの展開のポイント

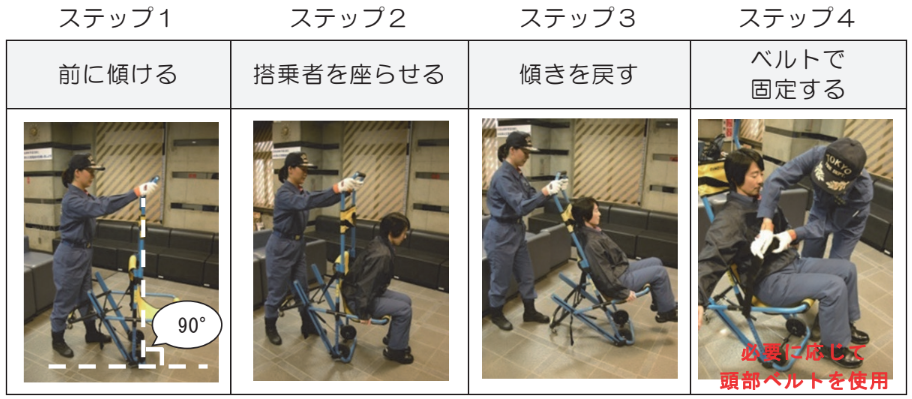

要配慮者(搭乗者)の座らせ

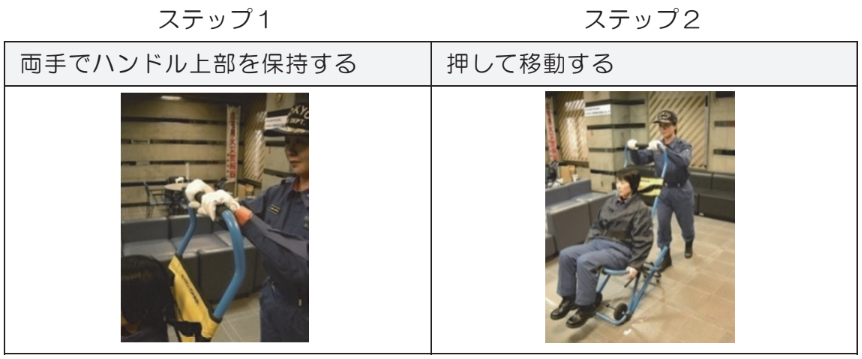

搬送のポイント(平地)

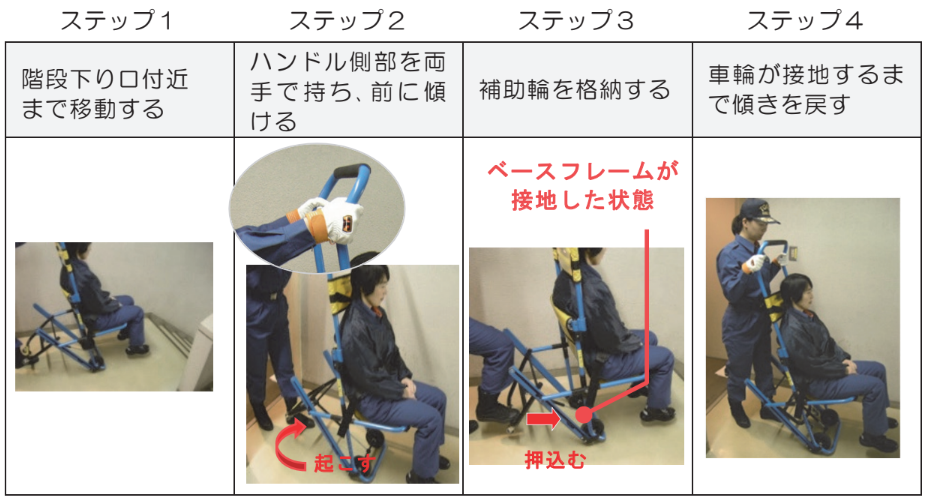

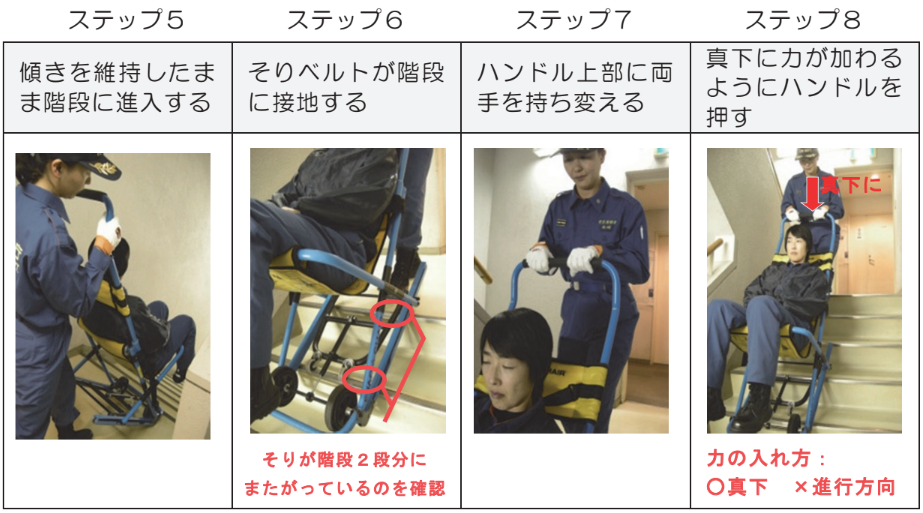

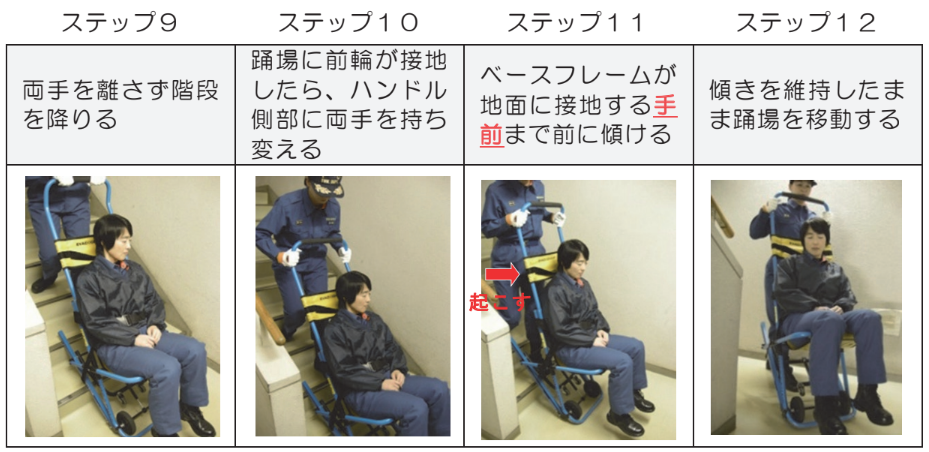

搬送のポイント(階段)

- ステップ5~ステップ12までの操作を地上階まで繰り返します。

- 地上階に到着後は、補助輪を引き出し、搬送のポイント(平地)に従って移動します。

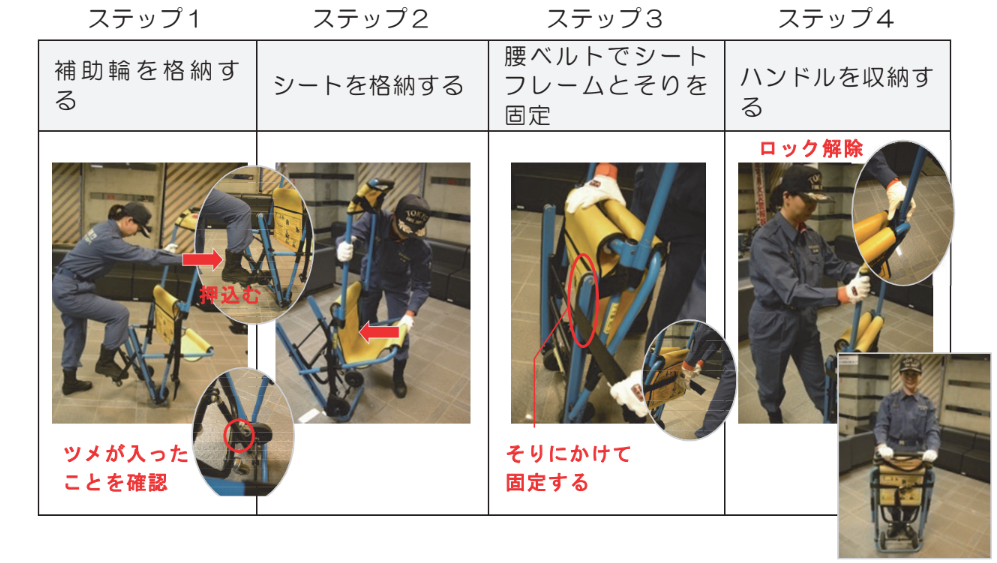

収納のポイント

指導を行う際の注意事項

- 最初は展示形式で各部の名称及び構造、基本的な操作のポイント等や概要について説明をしてください。

- 極力、実際の階段を使用して訓練を行ってください。

- 訓練で使用する階段は、なるべく広い階段とし、万一の転落事故等を防止するため、地上への転落危険がある屋外階段やらせん階段等は使用しないでください。

- 搭乗者及び操作者の体格、体力、技能等を考慮し、訓練実施者を指名してください。

- 階段避難器具のそりベルトには常に負荷(ブレーキ)がかかっており、操作者が手を放しても階段を滑り落ちることはありませんが、万一に備えて進行方向(階段下部)にも安全員を配置してください。

- 階段降下中は、階段避難器具の前には搬送補助者等は必要ありません。階段避難器具の前に補助者等が付くとかえって搬送の妨げになりますので、階段降下中は階段避難器具の前に安全員以外の者が立たないようにしてください。

- 上階に要配慮者が複数名いる場合には、地上階まで搬送した後、速やかに階段避難器具を折畳み(収納状態にし)上階に持って上がる動作が必要となるため、器具の収納方法、展開方法等についても十分に訓練を実施してください。

- 操作に慣れない内は、搭乗者を乗せずに訓練を行うなど、安全に配意した指導を心がけてください。

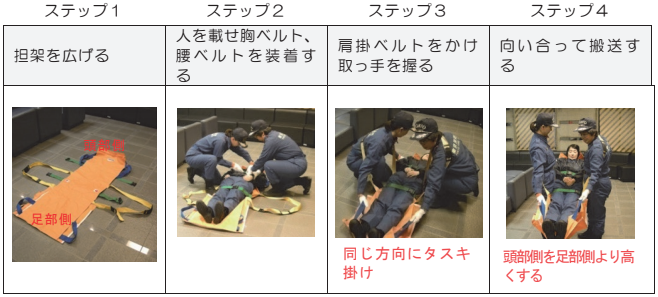

(4)簡易担架(ポリエステル)

概要

自力歩行で避難することが困難な要配慮者を、搬送するためのポリエステル製担架です。コンパクトに折畳めるため、収納時のスペースが必要ないほか、肩掛ベルトを利用することで2人の支援者で簡単に搬送が行え、狭い空間でも搬送が可能です。防炎・防水性のある素材を使用しています。

諸元性能等

| 寸法(cm) | 160×50 |

|---|---|

| 折畳寸法(cm) | 50×20 |

| 質量 | 2.1kg |

| 最大荷重 | 100kg |

| 材質 | ポリエステル |

各部名称

取扱いのポイント

指導を行う際の注意事項

- 最初は展示形式で各部の名称及び構造、基本的な操作のポイント等や概要について説明をしてください。

- 簡易担架は身体を固定して搬送するためのものではありませんので、訓練実施者の身体状態、既往症、体調等から身体へ動揺を与えることが好ましくないと判断される場合には使用を避けるようにしてください。

- 簡易担架(ポリエステル)は仕様上、1名での搬送も可能ですが、搬送者の安全を考慮し、極力2名以上で取扱うようにしてください。

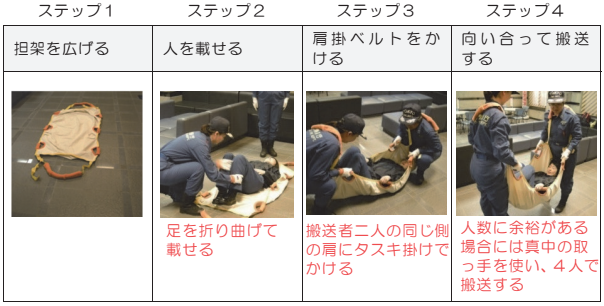

(5)簡易担架(布)

概要

自力歩行で避難することが困難な要配慮者を、搬送するための布製担架です。コンパクトに折畳めるため、収納時のスペースが必要ないほか、肩掛ベルトを利用することで2人の支援者で簡単に搬送が行え、狭い空間でも搬送が可能です。

諸元性能等

| 寸法(cm) | 140×78 |

|---|---|

| 折畳寸法(cm) | 30×20 |

| 質量 | 1.1kg |

| 最大荷重 | 100kg |

| 材質 | 綿 |

各部名称

取扱いのポイント

指導を行う際の注意事項

- 最初は展示形式で各部の名称及び構造、基本的な操作のポイントや概要について説明をしてください。

- 簡易担架は身体を固定して搬送するためのものではありませんので、訓練実施者の身体状態、既往症、体調等から身体へ動揺を与えることが好ましくないと判断される場合には使用を避けるようにしてください。

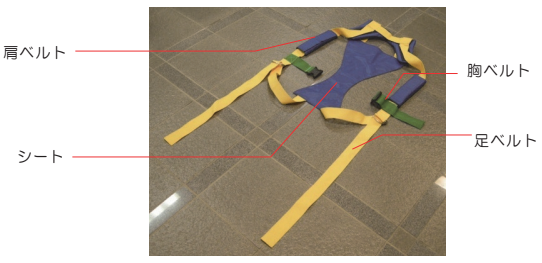

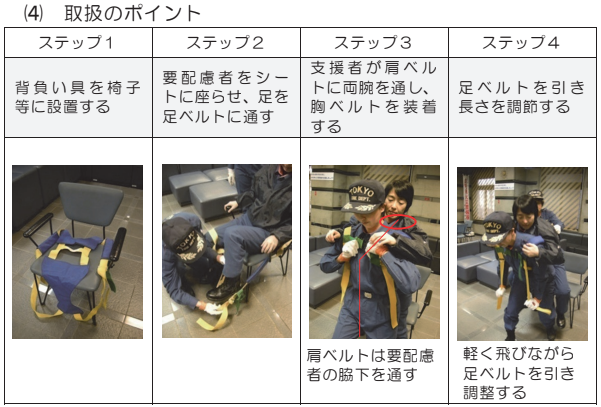

(6)背負い搬送具

概要

自力歩行で避難することが困難な要配慮者を、背負って搬送する際に使用する資器材です。縛帯で要配慮者をしっかりと固定して搬送することができ、支援者も両手を自由に使えるため、安全かつ確実に搬送することができます。

諸元性能等

| 寸法(cm) | 55×32 |

|---|---|

| 折畳寸法(cm) | 30×24 |

| 質量 | 1.0kg |

| 最大荷重 | 120kg |

| 材質 | ナイロン |

各部名称

取扱いのポイント

指導を行う際の注意事項

- 最初は展示形式で各部の名称及び構造、基本的な操作のポイント等や概要について説明をしてください。

- 背負い搬送具は、支援者(背負う側)にある程度の体力が必要です。訓練を行う際は、実施者の体力、体調等を十分に考慮してください。

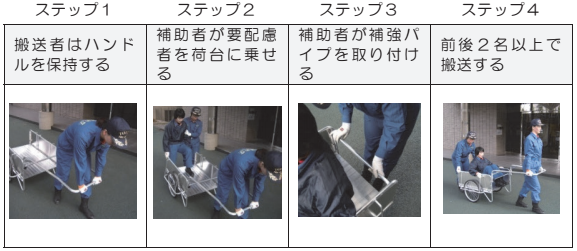

(7)リヤカー

概要

荷台を活用し、一度に複数の要配慮者を搬送することが可能です。折畳み式のため、平時は折畳んでコンパクトに収納できます。

諸元性能等

| 寸法(cm) | 170(全長)×87(全幅)×71.5(全高) |

|---|---|

| 折畳寸法(cm) | 97(全長)×31(全幅)×63(全高) |

| 質量 | 17kg |

| 最大荷重 | 180kg |

| 材質 | 高強度アルミ合金 |

各部名称

取扱いのポイント

指導を行う際の注意事項

- 最初は展示形式で各部の名称及び構造、基本的な操作のポイント等や概要について説明をしてください。

- 要配慮者が乗り降りする際に、ハンドルをしっかりと保持していないとバランスを崩してリヤカーが倒れる恐れがありますので、乗降する際は必ず1名がハンドルを保持してください。

- 人が乗った状態だと重量が重くなり、すぐに停止できない恐れがあります。すぐに停止できる速度を心がけて慎重に操作してください。

- 公道でリヤカーを使用する際は、必ず管轄警察署から道路使用許可を受け、訓練としてリヤカーの荷台に人を乗せる許可を受けてください。

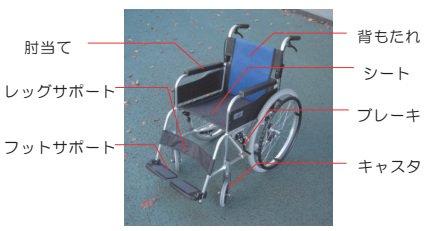

(8)車椅子

概要

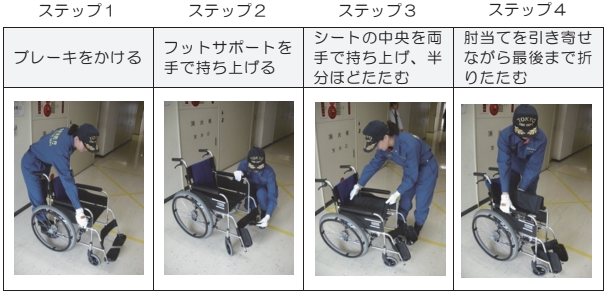

自力歩行で避難することが困難な要配慮者を、座らせた状態のまま搬送することができます。折畳み式のため、平時は折畳んでコンパクトに収納できます。

諸元性能等

| 寸法(cm) | 98(全長)×64(全幅)×86.5(全高) |

|---|---|

| 折畳寸法(cm) | 96.5(全長)×33.5(全幅)×67(全高) |

| 座高 | 43.5cm |

| 質量 | 12.9kg |

| 最大荷重 | 100kg |

各部名称

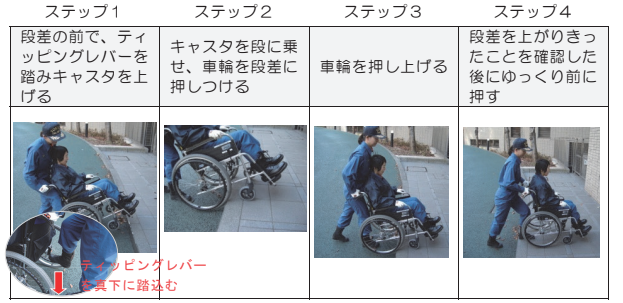

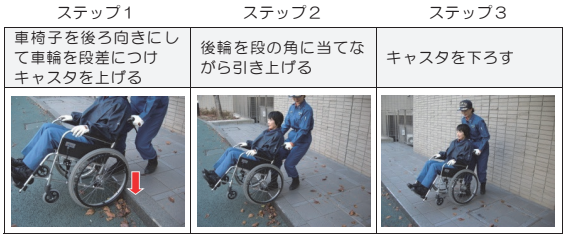

取扱いのポイント

収納状態からの展開のポイント

搬送のポイント

段差を上がる(前向き)

段差を上がる(後ろ向き)

段差を下がる(後ろ向き)

収納のポイント

指導を行う際の注意事項

- 最初は展示形式で各部の名称及び構造、基本的な操作のポイント等を示し、概要について説明をしてください。

- 車椅子の操作を行うときは、急な動作は避け、声掛けを行う。例)「前輪を持ち上げます」「後ろに向きを変えます」「止まります」等

- 階段を上り下りするときや障害物を越えるときに車椅子を持ち上げる必要がある場合は、必ず4人で持ち上げるようにします。このとき、フレーム等の強固な部分を持つようにします(車輪などの可動部は持たない)。また、支援者同士が声をかけ合い、タイミングを合わせて持ち上げるよう注意します。

問合せ先

- 防災安全課