阪神・淡路大震災から学ぶ自助、共助の大切さ

阪神・淡路大震災

阪神・淡路大震災は、平成7年(1995年)1月17日に発生した兵庫県南部地震による大規模地震災害です。近畿圏の広域は大きな被害を受け、特に震源に近い神戸市の市街地の被害は甚大でした。

戦後に発生した地震災害としては、平成23年(2011年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東日本大震災に次ぐ規模でした。

| 概要 | |

|---|---|

| 発生日時 | 平成7年1月17日 午前5時46分 |

| 地震規模 | マグニチュード7.3 最大震度7 |

| 死者 | 6,434人 |

| 負傷者 | 43,792人 |

| 火災 | 293人 |

被害の特徴

圧死者

阪神・淡路大震災では、震度7を記録する強い地震動によって、倒壊した家屋や座屈したビルの下敷きとなり、多数の圧死者を出しました。また、負傷者が多数発生しました。

同時多発火災

地震直後にあちこちから火災が発生し、複数の街区火災となりました。

救助活動

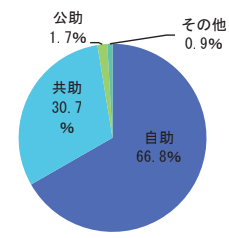

図1は、倒壊した家屋などに閉じ込められた人が誰に救助されたかを示しています。「自助」は、自力で脱出した人や家族に救助された数字で、「共助」は友人、隣人、通行人に助けられた数字です。「自助」と「共助」を合わせると、実に97.5%の人が住民どうしの助け合いで助かったことがわかります。一方、専門の救助隊に助けられた人は、わずか1.7%しかありません。

この数字が示すとおり、発災直後は「公助」である消防機関では、とても手が足りず、住民どうしの救助活動がいかに大切なのかがわかります。

初期消火活動

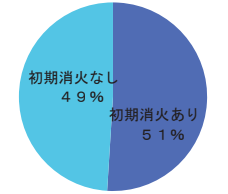

図2は、同時に複数の場所で発生した火災に対して、住民が初期消火活動を行った割合を示しています。神戸市東灘区御影石町の火災では、子どもを含めた町内ぐるみの活動で隣家等への延焼拡大を防いでいます。300人を超す住民が参加し、複数方向からバケツリレーを行い、学校のプールの水を使いきったそうです。

阪神・淡路大震災の教訓

発災初期に救助活動や消火活動が実施された背景には、「今、そこにある命を救うために」、「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識を持って、地域の人々が協力し合って災害に立ち向かった結果であると言えます。その意識を醸成するためには、普段から顔の見える関係が必要ですし、実際の災害に立ち向かうためには防災訓練を重ねることが必要です。

訓練でできないことは、実際の災害では絶対にできないのです。

参考文献

- 有村久春(2009)『教育の基本原理を学ぶ』金子書房

- 気象庁作成リーフレット(2014)『雨と風』

- 気象庁作成リーフレット『特別警報』

- 消防防災博物館『自主防災組織の救助訓練用テキスト』

- 菅井大作(2009)『Weekend Outdoor-⑧ ロープワークがわかる本』地球丸

- 菅井康司(2008)『Weekend Outdoor-⑦ サバイバルの基礎がわかる本』地球丸

- 総務省消防庁(2023)『令和4年版消防白書』

- 総務省消防庁国民保護・防災部防災課『チャレンジ!防災48』

- 東京都教育庁指導部指導企画課(2013)『災害の発生と安全・健康~3.11を忘れない~(高等学校「保健」補助教材 平成25年度版)』

- 東京都教育庁指導部指導企画課(2013)『防災教育補助教材 中学校版「3.11を忘れない」』

- 東京都総務局総合防災部防災管理課(2014)『東京都帰宅困難者対策ハンドブック』

- 東京都防災会議『首都直下地震等による東京の被害想定報告書(2022年5月25日公表)』

- 内閣府(防災担当)『地域防災リーダー入門』

- 内閣府(防災担当)調査・企画担当作成パンフレット『震災時の帰宅行動 そのときあなたはどうする?』

- 松尾知純(2013)『こどものための防災訓練ガイド①防災マップ・カルテ作りー身近な危険をチェック!』汐文社

- 文部科学省 研究開発局 地震・防災研究課(地震調査研究推進本部事務局)(2014)『地震がわかる!』

- 山田信亮 打矢瀅二 井上国博 三上孝明 今野祐二(2011)『図解 消防設備の基礎』ナツメ社

- MAMA-PLUG(2012)『子連れ防災実践ノート」KADOKAWA

問合せ先

- 防災安全課