第10章 消火

- 第10章 消火……ジュニア団員

- 第6章 火災に立ち向かう……リーダー団員

- 第8章 初期消火訓練の指導……高校生団員

この章の趣旨

- 消火器、D級可搬消防ポンプ及びスタンドパイプの取扱要領及び指導要領を、団員区分に応じて段階的に習得する。

| 基本科目 | 指導内容 | 達成目標 |

|---|---|---|

| 消火 |

|

ジュニア団員用カリキュラム

|

リーダー団員用カリキュラム

|

||

高校生準指導者用カリキュラム

|

1 消火と消火の限界

火災による被害を軽減するためには、まずは、大声で周りの人に知らせ、助けに来てくれた人達と協力して通報や消火をします。火災の初期段階で消火できれば、被害は少なくなります。

消火をするときに忘れてはいけないことは、消火は危険と隣り合わせだということです。消火の限界を超えた場合や危険を感じた場合は、速やかに避難し、消火は消防隊に任せましょう。

消火の限界

天井に火が移る前であれば、消火することができます。

火が天井に移ってしまったときや、危険を感じたときは、速やかに避難をして消防隊の到着を待ちましょう。

2 消火訓練の指導

訓練に当たっては、以下の流れを参考に指導をしましょう。

事前計画

いつ、どこで実施するのか

- 訓練実施日時、訓練場所や訓練参加者が、それぞれにどんな訓練をするのか、消防職員や高校生団員等と相談しながら決めましょう。

資器材は何が必要か

- 模擬消火器なのか、スタンドパイプなのか、訓練の主となる資器材を検討し、予定参加人員から資器材の必要数を決定します。

計画を知らせる

- 訓練概要を団員や消防職員に説明します。

事前準備

- 訓練用資器材やその他必要な物を準備しましょう。資器材は点検を行います。

- 消防少年団員は、制服にヘルメットや軍手など安全に配慮した服装をします。

- 訓練を始める前には準備運動等を実施するようにしてください。

訓練開始

訓練中の事故防止

- 訓練開始前に、団員に訓練の主旨、内容、事故防止について十分に説明しましょう。

- 訓練中は、団員の安全を第一に活動しましょう。

- 訓練会場付近を歩行者が通る可能性があるときは、十分注意しましょう。

訓練終了

- 会場及びその周辺の後片づけを十分に行いましょう。

- 資器材等を整理し、借用品は確実に返却しましょう。

- 訓練の反省会を開くことも重要です。

実際の訓練風景

3 初期消火訓練時の注意事項

- 消火栓や排水栓、防火水槽等の水利を使用する場合には、消防職員の立会いが必要です。

- 団員の年齢、服装、健康状態等を把握しましょう。体調不良や、様子がおかしい等の場合は、無理に訓練に参加させないようにしましょう。

- 訓練中に危険と思われる行為については、速やかに中止させてください。

- 雨天、荒天等の場合は、ためらわず延期や中止にすることも必要です。

- 実際に火を扱う訓練では、監視員を配置するなどし、火に近付き過ぎてケガをしないように注意喚起しましょう。

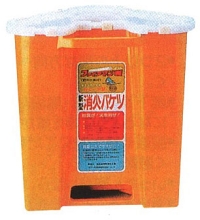

4 三角消火バケツの取扱方法

三角消火バケツは、普通のバケツでは水をかけると一度で無くなるところを、内部が仕切られているため、5~6回に分けて水をかけることができるなどの特徴があります。

(1)特徴

- 内部が仕切られているので、5~6回に分けて水がかけられる。

- 形が三角柱であるため、倒れにくく部屋のコーナーなどに設置することができ、比較的場所を取らない。

- キャップがあるので、倒れてもこぼれない。

- 1回目に失敗しても、2~3回と続けて消火のチャンスがある。

- 2~3日に1度水を取り換えると、非常時の飲料水にもなる。

(2)三角消火バケツの取扱方法

横スクロールして確認できます。

(3)取扱時の注意点

横スクロールして確認できます。

5 消火器の取扱方法

消火器による消火訓練は、都民にとって最も身近でかつ迅速に対応できる初期消火方法として、広く実施されています。最も身近な消火用資器材であるため、訓練により取扱いを習熟することで、地域防災力の向上に繋がります。消火器を活用した訓練は、いくつかのポイントを押さえて指導すると効果的です。はじめに、様々な消火器の性能と使用上のポイントを紹介します。

(1)身近な消火器の種類と性能

消火器には様々な種類がありますが、地域住民の方々にとって最も身近で代表的な二つの消火器を以下の表で紹介します。

| 粉末消火器 | 強化液消火器 | |||

|---|---|---|---|---|

| 種類性能 |  |

放射時間目安 11秒~18秒 |

|

放射時間目安 23秒~80秒 |

| 放射距離目安 3m~6m |

放射距離目安 3m~8m |

|||

| ※写真は加圧式の消火器です。 | ※写真は蓄圧式の消火器です。 | |||

|

|

|||

加圧式と蓄圧式の違い

加圧式とは、内部に加圧用ガス容器があり、レバーを握ると容器の封板が破れガスが噴出し、その圧力により放射されます。一度レバーを握ると全量噴射される開放式が一般的です。

蓄圧式とは、内部に高圧の空気、窒素ガス等が充填されており、レバー操作で噴射し、操作を止めると噴射が止まります。内部の圧力を示す圧力指示計があるのが特徴です。

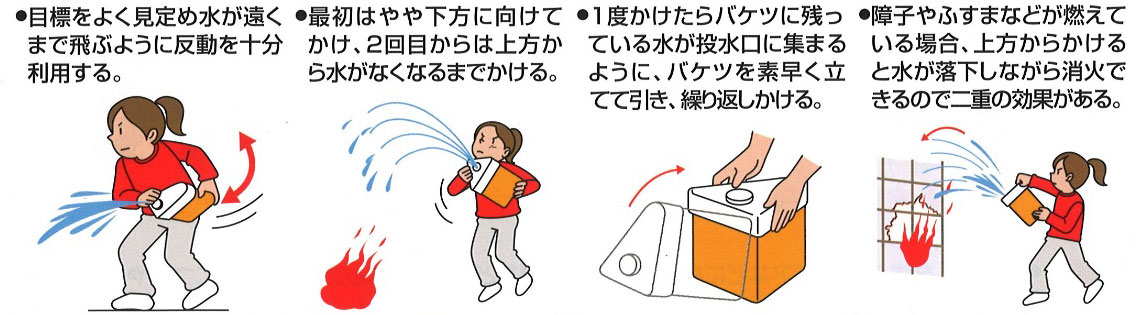

(2)消火器の各部の名称

ラベルには、法令で定められた様々な情報が記載されています。使用期限や使用法、適応火災なども記載されていますので、よく確認しましょう。

(3)消火器の適応火災表示

消火器は適応する火災について、ラベル表示することを義務付けられています。この表示を確認することで、有効な消火ができるかの判断基準になります。

消火器の適応火災表示については、「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」(平成22年総務省令第111号)により、絵表示が改正されました。

| 普通火災 | 油火災 | 電気火災 | |

|---|---|---|---|

| 新規格 |  |

|

|

| 旧規格 |  |

|

|

消火器の技術上の規格を定める省令第38条で、「普通火災に適応するものは白色、油火災に適応するものは黄色、電気火災に適応するものは青色の絵表示をすること」と定められています。

改正内容の詳細については、総務省消防庁のホームページをご確認ください。

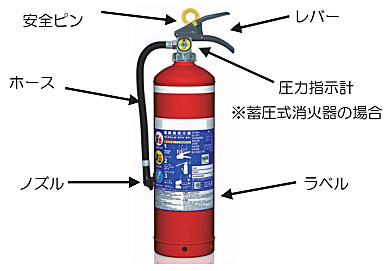

(4)消火器の操作手順と使用上の注意点

使用上の注意点

- 火災を発見したら、焦らず、落ち付いて行動するように心がけましょう。

- 隣近所の住人に、消火や通報の協力を求めることが重要です。

- 運ぶ前に安全ピンを抜いてしまわないようにしましょう。

- 消火器による消火限界の目安は、炎が天井に到達するまでです。

- 危険と感じた場合は、直ちに安全な場所に避難し、消防隊の到着を待ちましょう。

- 消火不能になった場合を考えて、逃げ口を背面にして消火します。

- 放射すると白煙や粉末が充満して視界が悪くなることがあるので注意しましょう。

- 何が燃えているか、しっかり確認しましょう。

(5)消火器使用上の注意点

粉末消火器

- 風上から燃焼物を覆うようにして消火すると効果的です。

- 炎を瞬間的におさえますが、一時的に火が消えたように見えても再度燃焼する可能性があるため、最後までしっかり放射し、消火後に水をかけて完全に消火しましょう。

- 放射時間が比較的短いことから、複数の消火器を使用して消火を試みるとより効果的な消火ができます。

- 狭い部屋で使用すると粉末薬剤が部屋中に広がり、消火活動や避難の障害となる場合があります。なお、粉末を吸い込んでも、人体に影響はありませんが、目に入ったり、大量に吸い込んだ場合はすぐに医療機関を受診してください。

強化液消火器

- 壁やふすま等が燃えている場合は、燃えている物の上方からかけると効果的です。

- 浸透性があるため、木材などの火災には特に有効です。

(6)消火器の点検・管理

いざという時に、消火器が使用できなければ意味がありません。法律で定められた点検は、専門の業者や建物所有者等が実施しますが、日常の中で実施する点検も非常に重要です。日頃から身近にある消火器の位置を確認するとともに、以下の4つの項目について点検してみましょう。

- 安全ピンはあるか。いたずら等で使用された形跡がないか。

- 容器本体、底部、ホース、ノズルに腐食・変形・損傷・劣化がないか。

- 蓄圧式の場合、圧力計の指針は緑色の部分を指しているか。

- 陽のあたる場所や湿気の多い場所に設置していないか。

(7)住宅用消火器について

各家庭内などに設置してある住宅用消火器は、多種多様な種類が存在します。

一般的に、小型で軽く、女性やお年寄りでも扱い易いのが特徴で、維持管理が比較的容易です。塗色の規制も無いため、形や色は様々です。一般的に消火薬剤の再充填はできない為、使い切りとなります。

自宅に設置してある場合は取扱説明書を十分に熟読し、日頃から操作や管理方法についてよく理解しておくようにしましょう。

6 火災時に使用できる様々な水利

(1)はじめに

地域住民の方々は、消防用に設置された地域の水利を火災時に使用することができます。自らが生活する地域の中に、どのような水利が設置されているのか確認することも、日頃から実践できる防火防災訓練の一部です。

消防少年団員は、地域にある水利を積極的に確認して、将来、災害時に活用できるようにしておきたいものです。

(2)水利の種類

| 防火水槽 |  |

|

設置場所:公園、学校など 常に一定の量の水が蓄えられており、火災時に使用できます。歩道や路上にあるものは周りに黄色のラインが引かれているものもあります。 |

|---|---|---|---|

| 防火水槽標識 | 防火水槽鉄蓋 | ||

|

木造住宅密集地域の公園内の、東京消防庁が所有する防火水槽の蓋で、地域住民が軽可搬消防ポンプの吸管を容易に投入できるように、小さい蓋(直径20cm重量5kg)を鉄蓋(直径60cm重量44kg以上)に併設したものです。 | ||

| 親子蓋 | |||

| 消火栓 |  |

|

設置場所: 道路・歩道など 消火栓は、水道を利用しているため、震災時に水道管が被害を受けた場合は使用できないことがあります。 ※蓋の周りに黄色のラインがないものもあります。 |

| 消火栓(丸型) | 消火栓蓋を開放した状態 | ||

|

消火栓(四角):蓋が四角い消火栓もあります。 | ||

| 消火栓(四角) | |||

| 排水栓 |  |

|

設置場所: 道路・歩道など 排水栓は、消火栓と基本的に同じものです。原則として蓋に青色のラインが引かれています。 |

| 排水栓 | 排水栓蓋を開放した状態 | ||

| 自然水利等 | 防火水槽や消火栓などのほかにも、火災時に使用できる水利があります。海、池、川のような自然の水やプールの水などです。そのような場所には、消防水利の標識が掲げられています。 D級可搬消防ポンプの吸管の長さには限界がありますので、使用できる状況は限られますが、火災時には有効な水利となります。 なお、使用する際には、転落などの事故に気を付けましょう。 |

||

| 標識 |  |

|

|

| 防火水槽 | 消防水利 | 消火栓 | |

(3)消防水利活用上の留意事項

- 上記の水利を、訓練で使用する場合には消防署員の立合いが必要となりますので、事前に管轄の消防署に相談してください。

- 防火水槽、消火栓、排水栓の蓋を開けるには消火栓鍵などの工具が必要になります。

- 消火栓や排水栓には、D級可搬消防ポンプの吸管を直接つなげることができません。

使用するためには、消火栓(口径65mm)と吸管(口径40mm)をつなぐ媒介金具が必要になります。なお、蓋を開放するための工具(消火栓蓋開閉用バール)、開栓のための工具(スピンドルドライバー)及び媒介金具は、D級可搬消防ポンプと一緒に配置されている場合もありますので確認してみましょう。

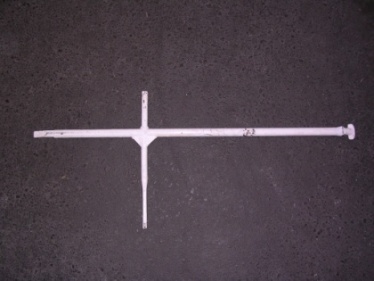

消火栓蓋開閉用バール

消火栓及び防火水槽の蓋を開放するための工具です。

スピンドルドライバー

消火栓を開栓するための工具です。

※D級可搬消防ポンプには、配置されていない場合があります。

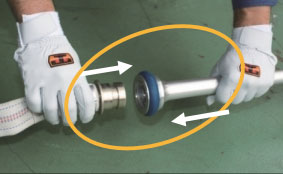

媒介金具

消火栓(口径65mm)とD級可搬消防ポンプの吸管(口径40mm)をつなぐ金具です。

7 D級可搬消防ポンプの取扱方法

(1)はじめに

地域住民の方々は、消防用に設置された地域の水利を火災時に使用することができます。自らが生活する地域の中に、どのような水利が設置されているのか確認することも、日頃から実践できる防火防災訓練の一部です。

消防少年団員は、地域にある水利を積極的に確認して、将来、災害時に活用できるようにしておきたいものです。

(2)水利の種類

| 防火水槽 |  |

|

設置場所:公園、学校など 常に一定の量の水が蓄えられており、火災時に使用できます。歩道や路上にあるものは周りに黄色のラインが引かれているものもあります。 |

|---|---|---|---|

| 防火水槽標識 | 防火水槽鉄蓋 | ||

|

木造住宅密集地域の公園内の、東京消防庁が所有する防火水槽の蓋で、地域住民が軽可搬消防ポンプの吸管を容易に投入できるように、小さい蓋(直径20cm重量5kg)を鉄蓋(直径60cm重量44kg以上)に併設したものです。 | ||

| 親子蓋 | |||

| 消火栓 |  |

|

設置場所: 道路・歩道など 消火栓は、水道を利用しているため、震災時に水道管が被害を受けた場合は使用できないことがあります。 ※蓋の周りに黄色のラインがないものもあります。 |

| 消火栓(丸型) | 消火栓蓋を開放した状態 | ||

|

消火栓(四角):蓋が四角い消火栓もあります。 | ||

| 消火栓(四角) | |||

| 排水栓 |  |

|

設置場所: 道路・歩道など 排水栓は、消火栓と基本的に同じものです。原則として蓋に青色のラインが引かれています。 |

| 排水栓 | 排水栓蓋を開放した状態 | ||

| 自然水利等 | 防火水槽や消火栓などのほかにも、火災時に使用できる水利があります。海、池、川のような自然の水やプールの水などです。そのような場所には、消防水利の標識が掲げられています。 D級可搬消防ポンプの吸管の長さには限界がありますので、使用できる状況は限られますが、火災時には有効な水利となります。 なお、使用する際には、転落などの事故に気を付けましょう。 |

||

| 標識 |  |

|

|

| 防火水槽 | 消防水利 | 消火栓 | |

(3)消防水利活用上の留意事項

- 上記の水利を、訓練で使用する場合には消防署員の立合いが必要となりますので、事前に管轄の消防署に相談してください。

- 防火水槽、消火栓、排水栓の蓋を開けるには消火栓鍵などの工具が必要になります。

- 消火栓や排水栓には、D級可搬消防ポンプの吸管を直接つなげることができません。

使用するためには、消火栓(口径65mm)と吸管(口径40mm)をつなぐ媒介金具が必要になります。なお、蓋を開放するための工具(消火栓蓋開閉用バール)、開栓のための工具(スピンドルドライバー)及び媒介金具は、D級可搬消防ポンプと一緒に配置されている場合もありますので確認してみましょう。

消火栓蓋開閉用バール

消火栓及び防火水槽の蓋を開放するための工具です。

スピンドルドライバー

消火栓を開栓するための工具です。

※D級可搬消防ポンプには、配置されていない場合があります。

媒介金具

消火栓(口径65mm)とD級可搬消防ポンプの吸管(口径40mm)をつなぐ金具です。

(1)D級可搬消防ポンプとは

初期消火を行う場合、最初に思いつくのは消火器です。

しかし、消火器は、発生して間もない初期の火災に対しては非常に有効なものですが、消火限界を超えた火災には対応することが困難です。

地域住民の方々が使用できるものの中で、高い消火能力を持つのがD級可搬消防ポンプです。ポンプとしては小型ですが、1分間に130リットル以上の放水ができ、操作方法もやさしく、取扱いを覚えれば少人数での操作が可能です。

D級可搬消防ポンプは通常、搬送用の台車に吸管やホース、管そうなどと一緒に収納されています。

(2)D級可搬消防ポンプの設置場所

東京都内には23区内だけでも約3,000台のD級可搬消防ポンプが配置されています。主な配置場所は、地域の町会・自治会や消防団の倉庫、学校などです。

身近な場所で、どこにあるかを確認してみましょう。

(3)D級可搬消防ポンプの仕組み

通常、D級可搬消防ポンプは、台車に収納された状態で配置されています。台車には、本体の他に、ホース、吸管、管そう、消火栓鍵等が載っています。仕組みを簡単に説明すると、ポンプにつないだ吸管で水を吸い上げ、エンジンにより加圧し、ホースから放水する仕組みになっています。

吸水から放水までの流れ

ポンプの役割

- 水源から吸管を通して水を吸う。

- 吸った水を加圧し、ホースへ送る。

訓練時の注意事項

消火栓、排水栓などを使用した訓練の際には、事前に消防署に届け出る必要があります。消防職員が必ず立ち会わなければ使用できないので注意してください。

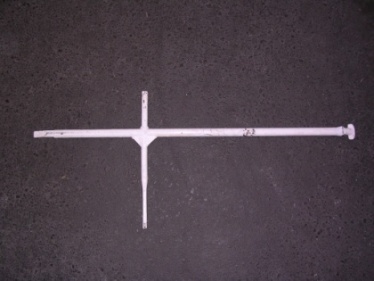

(4)各部の名称

横スクロールして確認できます。

| 各部名称 | 各部説明 | |

|---|---|---|

| エンジン部 | 1 燃料タンク | 燃料(ガソリン、2サイクルエンジンオイルの混合燃料)を入れておきます。 |

| 2 燃料コック | エンジンへ燃料を送るパイプ管を開きます。 | |

| 3 スターターロープ | 引っ張ることによりエンジンを始動します。 | |

| 4 スロットルレバー | エンジンの回転数を調整します。 | |

| ※チョークレバー(付いていない機種もあります) | 燃料と空気の混合比を調整します。 | |

| ポンプ部 | 5 吸水口(ネジ式) | 水源から吸水するための吸管をつなぎます。 |

| 6 吸水レバー | 水源の水をポンプに吸い上げるときに操作します。 | |

| 7 放水口(差込式) | 放水のためのホースをつなぎ、ポンプで加圧した水を送り出します。 | |

| 8 放水弁ハンドル | 放水を開始するときに操作します。 | |

| 9 圧力計 | ポンプ圧力が表示されます。 | |

| 10 ドレンバルブ | ポンプ内部の排水時に操作します。 |

(5)D級可搬消防ポンプ操作手順

ポンプ操作手順

(1)吸管を吸水口に結合した後、水源に吸管の先を入れます。

吸管は吸水口にしっかりと結合します。緩んでいると吸水ができません。

(吸管の結合部分はネジ式です。)

吸管の先は、空気を吸わないように、しっかり水の中に沈めます。

吸管にねじれや曲がりがないように注意します。

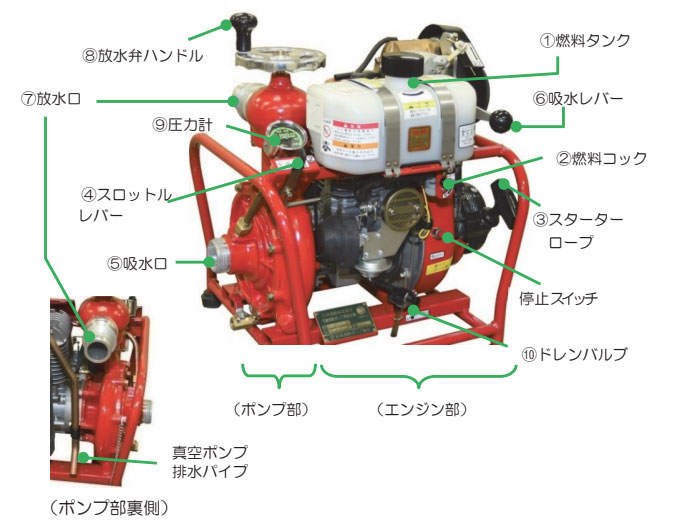

(2)ポンプのエンジンを始動します。

燃料コックを開き、燃料を送ります。

スロットルレバーを「始動」の位置に合わせます。

スターターロープを一気に引き、エンジンを始動します。 引く時は後方の人に注意しましょう。 ベルト部分に指や服などを巻き込まれないように気を付けましょう。

(3)エンジンが始動したら、吸水レバーを操作し、吸水します。

吸水レバーを「吸水」側に操作します。 運転中のエンジン部は高温となり、やけどのおそれがあるため、注意しましょう。

真空ポンプ排水パイプから水が連続的に出るのを確認し、吸水レバーを元の位置に戻します。水が出ていれば吸水できています。圧力計指針の上昇を確認しましょう。 吸水が確認できない場合は、①吸管はしっかり結合・投入されているか、②ドレンバルブが開いていないかなど、操作手順を再確認しましょう。

(4)放水担当から合図があったら、放水弁ハンドルを開きます。

放水弁ハンドルを開放して水を送ります。 ポンプ操作と放水操作の連携はしっかりとりましょう。

必要に応じてスロットルレバーを高圧側に操作し、放水圧力を調整します。 急激な操作はしないようにしましょう。

ホース延長手順

(1)ポンプ側のホースを延長し、ホースを放水口に結合します。必要なホースを準備し、それぞれ延長・結合していきます。

ホースは、転がして延長します。 巻き方によって伸ばし方が変わります。左の写真は、シングル巻きの場合です。 転倒しないよう落ち着いて延長しましょう。

ホースを結合するときは、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込みます。(ホースの結合部分は差込式です。) 結合が不十分だと放水中に外れて危険です。結合後は、一度引っ張って確実に結合できていることを確認しましょう。

(2)ホースとホースを結合していき、先端に管そうを結合します。

(3)ホースを整理した後、ポンプを操作する人に放水の準備ができた合図をします。放水の反動力に備え、放水姿勢で待ちます。

合図は、声や動作で確実に伝えます。相手が見えない場合は、他の誰かに伝えてもらいます。

水圧による反動力でバランスを崩さないよう、放水が終わるまでしっかりと保持します。

管そうは目標に向け、腰の位置でしっかりと保持します。前傾姿勢を取り、反動力を抑えましょう。

ポンプ停止手順

放水側からの放水停止の合図を確認したら、スロットルレバーを低圧にします。 圧力計の指針が低圧になることを確認しましょう。

放水弁ハンドルを閉めます。

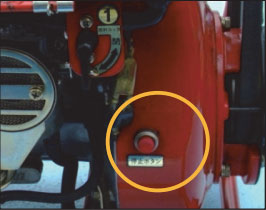

停止スイッチを長押しします。

燃料コックを閉鎖します。

放水弁とドレンバルブを開き、残水を完全に排水します。排水後は、再度放水弁を閉じます。

8 D級可搬消防ポンプ操作の指導のポイント

(1)指導目標

消防少年団員が、D級可搬消防ポンプの仕組みや、操作のポイントについて十分に理解し、設定から放水までの操作を、団員が相互に協力し、“自分たちのみでできる”ことを目標とします。

活動上の危険についても把握し、安全な活動ができることを最優先にしましょう。

(2)指導のポイント

指導の際には、以下の説明をしましょう。

- 震災時には、同時多発する火災に消防隊や消防団のみでは迅速な対応が困難となります。そこで、地域の人達が、D級可搬消防ポンプの操作を習得し、早期対応の主力となることが期待されています。

- D級可搬消防ポンプは、消火器やスタンドパイプに比べ、消火能力が高く、加圧送水するため、長距離送水も可能な資器材です。将来の地域防災の担い手である消防少年団員が、D級可搬消防ポンプの操作を習熟することが地域防災力向上への近道となります。

- その地域で生活するすべての人々が防災活動に関わっていくことが必要です。消防少年団活動でD級可搬消防ポンプの操作と指導方法も学び、将来は防災リーダーとして地域の人におしえられるようになりましょう。

(3)指導上の注意事項

- 防火水槽等を使用した訓練の際には、事前に消防署に届出る必要があります。消防職員が立ち会わなければ使用できないので注意してください。

- 操作人員や号令などにはこだわらず、資器材を扱えるようになることを第一としましょう。ただし、危険と思われる操作をしている場合は、すぐに制止するようにしましょう。

- 始めに操作の一連の流れを見本で示し、次にポイントとなる個別の動作について、解説をしながら見本を示すと効果的です。

- できる限り参加者全員が一部の操作のみではなく、全ての操作過程を習得できるよう指導してください。

- 資器材各部の形状・名称については、分かりやすい言葉を使用し、各部の役割とともに説明します。

- 資器材の配置場所、防火水槽等の水利の種別・位置なども確認しましょう。

(4)事故防止

- 消防少年団員は、制服、ヘルメット及び手袋を着装する等、訓練に適した服装としましょう。

- 蓋を開放する際は、周囲の安全を確認し、膝を曲げて腰をしっかりと低くして、ケガをしないよう注意します。

- 放水弁ハンドルを開く時は周囲の安全をよく確認しましょう。急激な操作は大変危険です。

- ホースが引っ張られることにより、放水口などが破損しないように、ホースをしっかりとおさえましょう。

- 通行人が防火水槽等の中に落ちないようロードコーンを置くなどして注意を促すことも必要です。

- 各資器材の結合後は、しっかり結合されているか確認しましょう。

- D級可搬消防ポンプの設置場所を選定する際は、できるだけ水利に近付け、固い地盤を選んで水平に設置します。車輪止めがある場合は、車輪止めを設置しましょう。

- 自然水利を活用する場合は、転落等の危険を伴うため、十分注意しましょう。

9 D級可搬消防ポンプ指導計画例

実際に指導していく上での具体的な流れについて説明します。

(1)全体説明 時間目安:5~10分

操作習得のため、以下の概要について説明します。

- D級可搬消防ポンプとは?どこにあるの?仕組みは?

- D級可搬消防ポンプの各部名称・役割

- 設定から放水までに必要な操作(実際に見せながら)

- 役割分担による効率的な活動

(2)個別説明 時間目安:5~10分

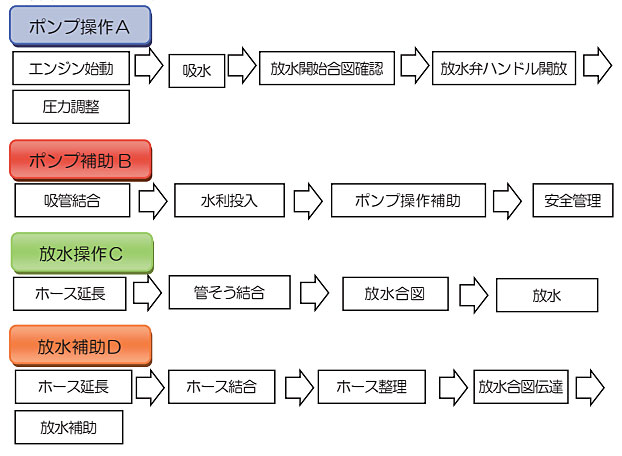

全体を2つに分け、役割分担について操作手順ごとに説明します。(ローテーションにより各手順について実施する。)

- ポンプ操作説明

(ア)ポンプ操作:ポンプ操作、燃料・水利残量確認、落水時の対応

(イ)ポンプ補助:吸管の結合・投入、ポンプ操作補助、放水側への状況伝達・補助 - 放水操作説明

(ア)放水担当:ホース延長、管そう結合、管そう保持

(イ)放水補助:ホース延長・結合、ホース整理、放水合図伝達、放水補助

(3)班ごとの操作実施 時間目安:1班当たり5分

全体を班分けし、実施班に役割分担を決めさせ、実際の操作をさせます。(以下、1班4名の場合)

- ポンプ操作(2名)~ポンプ操作担当とポンプ操作補助~

ポンプ担当はエンジン始動から吸水、放水弁ハンドル開放、圧力調整までを行い、吸管担当は吸管投入後、ポンプ担当又はホース延長の補助を行います。 - 放水操作(2名)~放水担当と放水補助~

ホースの延長及び結合を2名で協力して行い、放水担当が管そうの結合と放水をします。もう1名はホース整理、放水合図伝達、放水補助を行います。

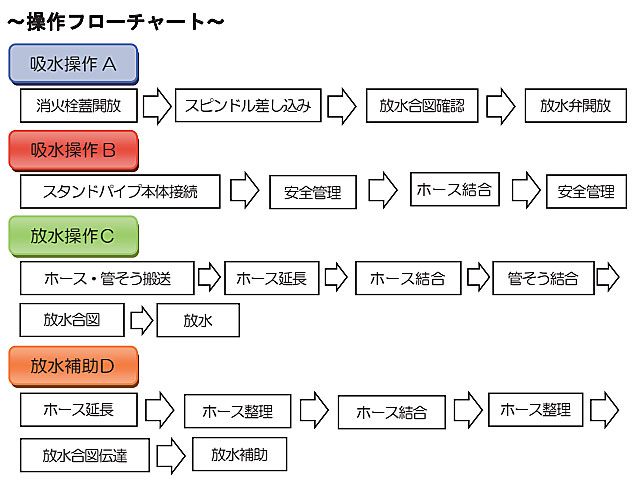

操作フローチャート

放水までの操作のポイント例【ポンプ操作編】

ポンプ操作A

Aは、燃料コックを開き、エンジンを始動させます。

Aは、吸水操作をし、吸水を確認します。

Aは、放水合図確認後、放水弁を開放します。

Aは、放水の状況に応じて、スロットルレバーで圧力を調整します。

ポンプ操作B

Bは、吸管を結合します。

Bは、防火水槽の蓋を開放します。

Bは、吸管を防火水槽に投入します。

Bは、必要に応じて、ポンプ操作の補助を実施するとともに、安全管理をします。

放水までの操作のポイント例【放水操作編】

放水操作C

Cは、二本目のホースと管そうを持って、一本目のホースが伸びきる地点付近に移動します。

Cは、二本目のホースを延長します。

Cは、ホース先端に移動し、管そうを結合します。

Cは、「放水始め」の発声と放水合図を出します。

Cは、先端を操作し、放水を開始します。

放水補助D

Dは、一本目のホースを延長します。

Dは、ホースを整理します。

Dは、ホースを結合します。二人で行っても構いません。

放水合図が届かない場所の場合は、Dが合図の伝達を行いましょう。

Dは、Cの放水補助をします。

10 スタンドパイプの取扱方法

(1)スタンドパイプとは

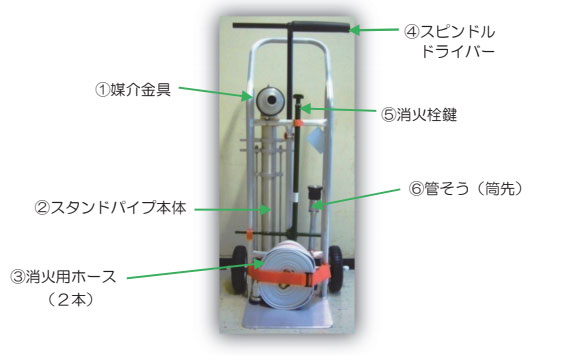

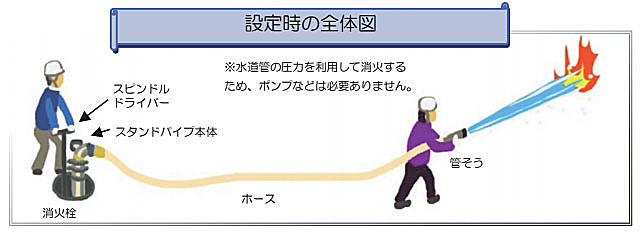

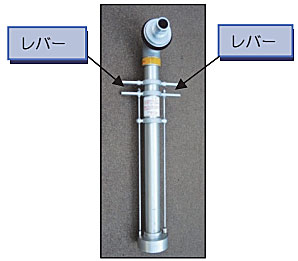

スタンドパイプは、消火栓に差込み、ホースと管そうを結合することで、毎分100リットル以上の放水ができる消火用資器材です。消火用資器材としては軽量で操作も簡単で、消防車両が進入できない狭い道路の多い地域や木造住宅密集地域では、火元直近の消火栓・排水栓を活用した有効な消火活動ができます。スタンドパイプ本体のほか、消火栓鍵、スピンドルドライバー、媒介金具、ホース、管そう(筒先)で構成されています。

スタンドパイプの主な配置場所は、町会・自治会の会館や防災倉庫などです。身近な場所で、どこにあるか知っておくと、いざという時に非常に有効です。

(2)スタンドパイプ各部の名称、全体図

(3)スタンドパイプ各部の形状等の例

| 品名 | 形状・寸法・素材 | イメージ写真 |

|---|---|---|

| 1 媒介金具 | 差込式異径媒介 差込メス65mm×差込オス40mm アルミニウム製 ※65mmのスタンドパイプと40mmのホースを結合する金具 |

|

| 2 スタンドパイプ | 単口引上げ式 口径65mm 長さ800mm アルミニウム製 |

|

| 3 消火用ホース | 消防用差込式 口径40mm 長さ20m |

|

| 4 スピンドルドライバー | 長さ1.1m 鉄製 ※消火栓内部の放水弁を開放する道具 |

|

| 5 消火栓開放用バール | 十字型消火栓鍵 鉄製 ※消火栓蓋を開ける道具 |

|

| 6 管そう(筒先) | 口径40mm アルミニウム製 噴霧ノズル付き |

|

(4)スタンドパイプ操作手順

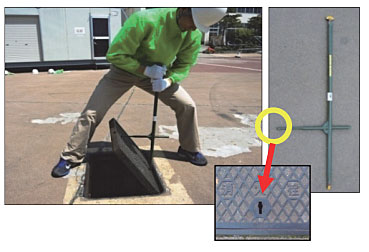

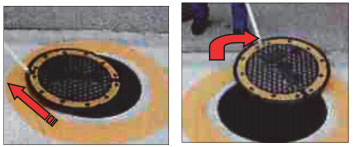

(1)消火栓鍵を使用して消火栓蓋を開放します。

角型消火栓の場合

消火栓鍵を差し込みます。差し込んだら90度回し、長い方をしっかり持って、てこの原理により持ち上げます。 蓋を開放する際は、周囲の安全を確認し、膝を曲げて腰をしっかりと低くして、ケガをしないよう注意します。

完全に蓋を開放します。

蓋が手前に倒れて足を挟み込まないよう、足の位置には十分注意しましょう。

蓋を開放してすぐに、放水弁にスピンドルドライバーを差し込むか、吐水口にスタンドパイプ本体を差し込めば、蓋が倒れてきてもケガを防げます。

丸型消火栓の場合

消火栓鍵を差し込みます。 てこの原理で蓋を持ち上げます。周囲の安全を確認し、腰を受傷しないよう注意します。

丸型の蓋を開ける時は、一度手前に引き上げてから、180度回して開放します。

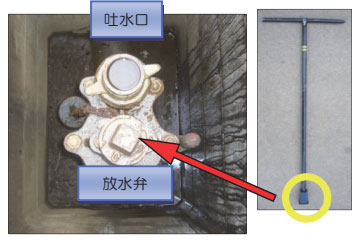

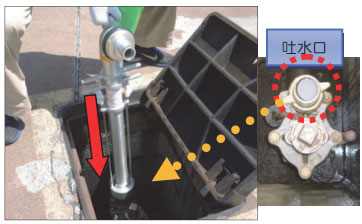

(2)吐水口にスタンドパイプを結合し、水が出るか確認をする。

吐水口にスタンドパイプ本体を結合します。 操作時、消火栓内に物を落下させないように気を付けましょう。夜間は、懐中電灯などがあると便利です。

結合したら、一度上方へ引っ張り、確実に接続されているか確認します。 結合が不十分だと放水中に外れる可能性があり、大変危険です。

スピンドルドライバーを差し込みます。 スタンドパイプ本体とスピンドルドライバーはどちらが先でも構いませんが、足の挟み込み防止のため、蓋を開けたらすぐに差し込んでください。

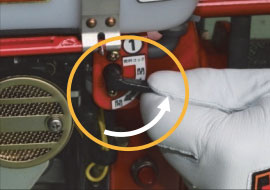

スピンドルドライバーを反時計回り(左回り)に少し回して水が出るか確認します。スタンドパイプから水が出るのを確認したら、スピンドルドライバーを時計回り(右回り)に回して水を止めます。

なお、放水弁を開く時は周囲の安全をよく確認しましょう。急激な操作は大変危険です。

(3)結合

ホースを延長し、結合します。

一本目のホースを延長します。 ホースを必要以上に引っ張ると消火栓に差し込んだスタンドパイプが外れる危険があります。ホースを引きすぎないよう十分注意しましょう。 巻き方によって伸ばし方が変わります。左の写真はシングル巻きの場合で、転がして延長します。

スタンドパイプ本体にホースを結合します。 結合部分は差込式です。差込式は、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込みます。結合後は、一度引っ張って確実に結合できていることを確認します。

2本目のホースを伸ばし、管そう(筒先)を結合します。

二本目のホースを延長します。

延長を開始する位置は、一本目が伸びきった位置からだと素早く結合できます。

ホースが折れ曲がっていると十分な圧力で放水できません。できるだけ、まっすぐ延長します。

ホースとホースを結合します。

二人で結合しても、一人で結合しても構いません。結合後は、しっかり結合されているか確認しましょう。

結合部分は差込式です。

ホースに管そう(筒先)を結合します。結合後は、しっかり結合されているか確認しましょう。 結合部分は差込式です。

ホース延長中は、ホースが引っ張られることにより、スタンドパイプや吐水口が破損しないように、ホースをしっかりとおさえましょう。

放水開始は、「放水はじめ!!」の発声と真っ直ぐ上方に伸ばした腕で確実に伝えます。

放水時の反動力は強いため、合図を送ったらしっかり体勢を整えて待ちましょう。

相手が見えない場合は、誰かに伝えてもらいます。やむを得ない場合を除いて、放水担当は管そうから離れないようにしましょう。

合図を確実に確認できたら、放水操作を実施します。

一気に開放すると、放水担当者が反動力でケガをする恐れがあるため、スピンドルドライバーはゆっくり回しましょう。

(4)放水を開始します。

管そう(筒先)は目標に向け、腰の位置でしっかりと保持しましょう。 補助者がいる場合は、後方から支援してもらいましょう。また、補助者は、ホースの折れや絡まりがないか確認します。

水が来たら、管そうの先端を開放し、放水を開始します。前傾姿勢をとると水の反動力が抑えられ、姿勢が安定します。 放水の反動力があるため、しっかり姿勢を保ちましょう。

(5)放水を停止します。

放水の必要がなくなった場合は、ゆっくりと放水を停止します。

吸水担当者へ合図を送ります。「放水やめ!!」の発声と腕を横に伸ばした動作で確実に伝えます。

管そうの先端の閉鎖を急激に行うと資器材を損傷する原因になるため、ゆっくり操作しましょう。

相手が見えない場合は、誰かに伝えてもらいます。

時計回り(右回り)に、確実に閉めましょう。

吸水操作実施者は、消火栓から離れてはいけません。常にトラブルに対応できる態勢を整えましょう。

他の人が消火栓の中に落ちないようロードコーンを置くなどして注意を促すことも必要です。

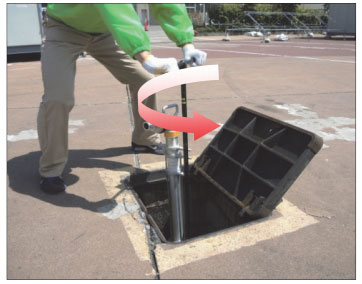

スタンドパイプ本体のはずし方

訓練終了後は、水が確実に止まっていることと、ホース内に圧力がかかっていないことを確認したのち、本体レバーを両手で握って、消火栓から取り外しましょう。 機種によっては、レバーではない場合がありますので、配置されている資器材の使用方法をよく確認しましょう。

11 スタンドパイプ操作の指導のポイント

(1)指導目標

消防少年団員が、消火栓・排水栓の正しい知識や活用方法を理解し、設定から放水までの操作を、団員相互に協力し、“自分たちのみでできる”ことを目標とします。

活動上の危険についても把握し、安全な活動ができることを最終目標としましょう。

(2)指導のポイント

指導の際には、以下の説明をしましょう。

- 震災時には、同時多発する火災に消防隊や消防団のみでは迅速な対応が困難となります。そこで、消防少年団員は、スタンドパイプの操作を習得し、将来、地域の人達と協力して早期対応の主力となることが期待されています。

- スタンドパイプは操作も簡単で、容易に操作方法を習得することができます。一般的な消火器よりも消火能力が高く、かつD級可搬消防ポンプよりも手軽に設定することができます。地域を守る一員として、スタンドパイプの操作に習熟した住民が、必要とされています。

(3)指導上の注意事項

- 消火栓や排水栓等を使用した訓練の際には、事前に消防署に届出る必要があります。消防職員が必ず立ち会わなければ使用できないので注意してください。

- 操作人員や号令等にはこだわらず、資器材を扱えるようになることを第一としましょう。ただし、危険と思われる操作をしている場合は、すぐに制止するようにして下さい。

- 始めに操作の一連の流れを見本で示し、次にポイントとなる個別の動作について、解説をしながら見本を示すと効果的です。

- できる限り参加者全員が一部の操作のみではなく、全ての操作過程を習得できるよう指導してください。

- 資器材各部の形状・名称については、分かりやすい言葉を使用し、各部の役割とともに説明します。

- 資器材の配置場所、消火栓・排水栓等の水利の種別・位置なども確認しましょう。

- スタンドパイプは、断水時には使用できません。D級可搬消防ポンプや消火器等の資器材の活用を指導しましょう。

(4)事故防止

- 訓練実施者については、制服、ヘルメット、手袋等を着装し、訓練に適した服装としましょう。

- 蓋を開放する際は、周囲の安全を確認し、膝を曲げて腰をしっかりと低くして、ケガをしないよう注意します。

- 放水弁を開く時は周囲の安全をよく確認しましょう。急激な操作は大変危険です。

- ホースが引っ張られることにより、スタンドパイプや吐水口が破損しないように、ホースをしっかりとおさえましょう。

- 通行人が消火栓の中に落ちないようロードコーンを置くなどして注意を促すことも必要です。

- 各資器材の結合後は、しっかり結合されているか確認しましょう。

- 使用前の点検は必ず実施してください。特に結合部分は、負荷がかかるため亀裂や損傷等がないかしっかり確認しましょう。

12 スタンドパイプ指導計画例

実際に指導していく上での具体的な流れについて説明します。

(1)全体説明 時間目安:5~10分

操作習得のため、以下の概要について説明します。

- スタンドパイプとは? どこにあるの? 仕組みは?

- スタンドパイプの各部名称・役割

- 設定から放水までに必要な操作

- 役割分担による効率的な消火活動

(2)個別説明 時間目安:5~10分

全体を2班に分け、役割分担について操作手順ごとに説明する。(ローテーションで各手順について説明する。)

- 吸水操作説明

(ア)吸水担当:消火栓蓋開放、スピンドルドライバー差し込み、放水弁開放

(イ)吸水補助:スタンドパイプ本体結合、ホース結合、安全管理 - 放水操作説明

(ア)放水担当:ホース延長、管そう結合、放水

(イ)放水補助:ホース延長、ホース整理、放水合図伝達、放水補助

(3)班ごとの操作実施 時間目安:1班当たり5分

全体を班分けし、班ごとに役割分担を決め、実際に操作します。(以下、1班4名の場合)

- 吸水操作(2名)吸水操作と吸水補助

吸水操作者は蓋を開放し、スピンドルドライバーの操作を行います。吸水補助者は、スタンドパイプ本体結合、ホース結合、安全管理を行います。 - 放水操作(2名)放水担当と放水補助

ホースの延長及び結合を2名で協力して行い、放水担当が管そうの結合と放水を行います。もう1名はホース整理、放水合図伝達、放水補助を行います。

放水までの操作のポイント例【吸水操作編】

吸水操作A

Aは、消火栓蓋を開けます。

Aは、スピンドルを差し込みます。

Aは、水が出るかの確認をします。

Aは、放水側から放水始めの合図を確認したら、放水弁を開放します。

吸水補助B

Bは、スタンドパイプ本体を吐水口に差込みます。

Bは、操作の必要がない時には、周囲の安全を確認します。

Bは、Dが延長したホースをスタンドパイプに結合します。

Bは、ホースが伸びきるまでの間、ホースが引かれすぎないようにホースを押さえます。

放水までの操作のポイント例【放水操作編】

放水操作C

Cは、二本目のホースと管そうを持って、一本目のホースが伸びきる地点付近に移動します。

Cは、二本目のホース延長をします。

Cは、ホース先端に移動し、管そうを結合します。

Cは、「放水始め」の発声と放水合図を出します。

Cは、先端を操作し、放水を開始します。

放水補助D

Dは、一本目のホースを延長します。

Dは、ホースを整理します。

ホースを結合します。一人で行っても構いません。

放水合図が届かない場所の場合は、Dが合図の伝達を行いましょう。

Dは、Cの放水補助をします。

13 ホースの巻き方、伸ばし方

代表的な二つのホースの巻き方、伸ばし方

| 一重巻き(シングル巻き) |

結合部(オスのみ)が真ん中にあるのが特徴です。 |

巻き方 真っ直ぐに伸ばした後、オス側の結合部を巻き込むようにして、緩みなく巻いていきます。巻くと同時に、ホース内の水を排出できるため、二重巻きをする場合でも一度この巻き方をする必要があります。 |

伸ばし方 転がして延長します。中心の結合部(オス)を引き抜くと、ホースがねじれるので、気をつけましょう。 |

| 二重巻き(ダブル巻き) |

結合部(オスとメス)が外側にあるのが特徴です。 |

巻き方 オス側の結合部を上側にしてホースを二つに折り、写真のようにずらして置きます。結合部ではない方から緩みなく巻いていきます。補助者は、上側のズレを直しながら巻く補助をしていきます。 |

伸ばし方 二重巻きの場合、転がして延長する他に、片方の結合部を持って移動することで延長することもできます。 |

延長の際は、ホースの巻いてある状態をよく確認し、絡まらないように注意しましょう。

十分に伸ばしきっていない状態で送水すると大変危険です。ホースはなるべく真っ直ぐ、しっかりと伸ばしましょう。

14 初期消火活動上の注意事項

消火活動には常に危険が伴います。近い将来、地域の防災リーダーになる消防少年団員は、大地震後に近所で出火したとき、どう安全に初期消火活動をしたらよいか、学ぶことが必要です。

初期消火活動で最も大切なことは、活動をする人がケガをしないことです。ケガから身を守るために、必ず以下の注意事項を守りましょう。

(1)服装

熱や炎、落下物などから身を守るために、手袋、運動靴、ヘルメット、制服(長そで)等を着用しましょう。町会・自治会との合同訓練で、防災資機材の配置場所に防火衣等が置いてある場合には、必ず身につけてから消火活動を実施しましょう。

なお、十分に服装が整っていない参加者は、出火場所から離れた場所で支援活動を行うように指示しましょう。

(2)水利部署

災害時に消火活動をする前には、どこの消火栓や排水栓、防火水槽等の水利から水を出すか、判断しなければなりません。消火活動は、その時の天候や風向きも考慮し、これ以上燃え広がらないように阻止することや、いざという時の逃げ道を確保することも検討します。激しく燃えている建物に近付きすぎると、やけどをする可能性があるので、より安全に水が出せる水利を決定し、活動拠点とすることを水利部署といいます。

一番大切なことは、初期消火活動でケガをしないことです!!

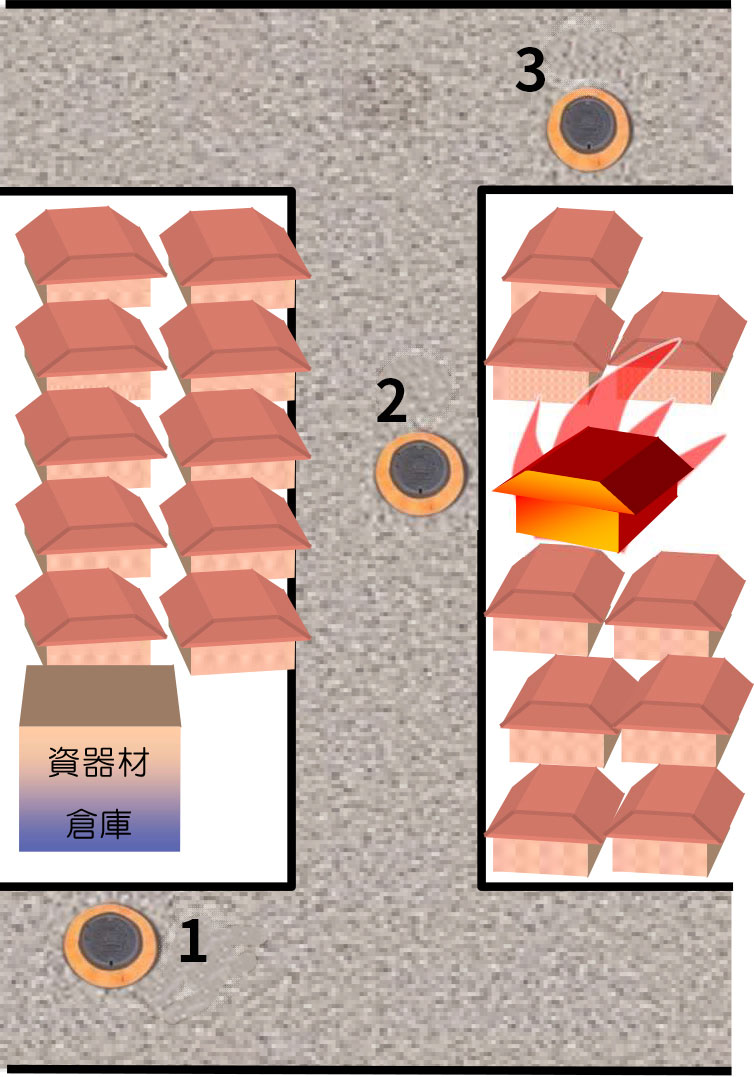

水利部署の例1

この場合、①の消火栓に部署しましょう。②の消火栓では、燃えている建物に近すぎて、やけどをする可能性があり、③の消火栓では、資器材倉庫から遠い距離にあるため放水までの時間がかかることが予想されます。

一方、①の消火栓であれば、資器材倉庫からも近く、退路が確保できるため、安全な拠点として活動ができます。

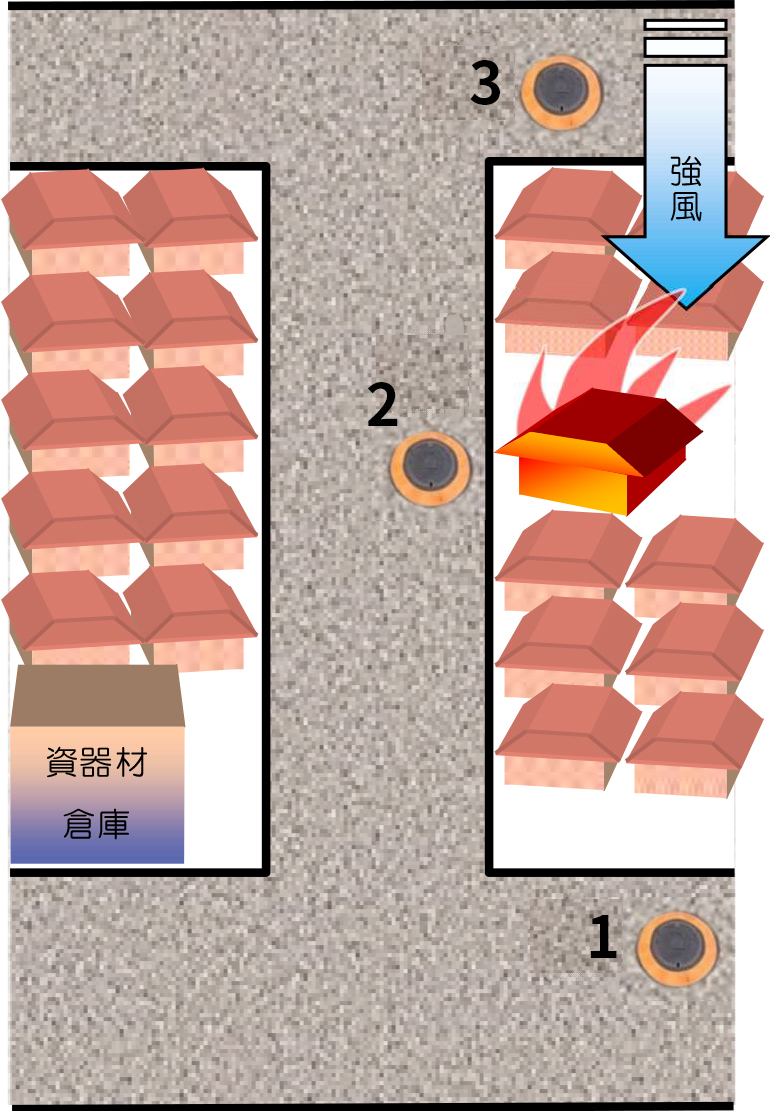

水利部署の例2

この場合、③の消火栓に部署しましょう。風が強く吹いている時は、風上に部署します。①の消火栓では、火の手が回ってくる可能性があったり、風に流された煙で受傷したりする危険性が高いためです。②の消火栓では、燃えている建物に近いことと、風が強いため、風向き次第で炎にあおられる危険性があります。

これらはあくまで一例です。災害現場は建物の配置や天候、人員、資器材等、様々な要因により変化します。より安全な活動をすることに、主眼をおいて判断するようにしましょう。

(3)消火活動時

- 隣の家に燃え広がるなど、身の危険を感じたら消火活動を中断し、避難しましょう。

自分の身の安全を第一にしてください。また、断水時はスタンドパイプが使用できないので、D級可搬消防ポンプや消火器を活用しましょう。 - 風が強く吹いているときは、風上から消火を行います。風下には火が回る危険があります。

- 燃えているものに直接放水することが最も効果的ですが、燃えている建物内部は煙が充満していたり、落下物のおそれがあることから、路上や屋外から建物内に向けて放水します。また、燃え広がるおそれのある所に、放水することでそれ以上燃え広がらないようにすることも考慮しましょう。

- 建物の玄関や窓などの開口部正面に位置するのは避けましょう。開口部から、急に火炎が噴き出してくることがあるので危険です。また、炎にあおられないよう、燃えている建物に近付きすぎないようにしましょう。

- 絶えず火災の状況に気を配り、火に囲まれることのないよう、避難の方向を確保して活動しましょう。

- 付近にいる人に応援を求め、協力し合いましょう。人数が多くなれば活動がしやすくなります。

問合せ先

- 防災安全課