第12章 火災の時に役立つ建物の設備

- 火事になったら……キッズ団員

- 第11章 火災のときに役立つ建物の設備……ジュニア団員

- 第7章 火災のときに役立つ建物の設備……リーダー団員

この章の趣旨

- 火災の時に役立つ建物の設備を知り、火災時に活用できることを目指す。

| 基本科目 | 指導内容 | 達成目標 |

|---|---|---|

| 通報 | 緊急通報などの仕組み |

キッズ団員用カリキュラム

|

| 消火 | 消火設備 |

ジュニア団員用カリキュラム

|

リーダー団員用カリキュラム

|

||

| 避難 | 避難器具の種類 |

ジュニア団員用カリキュラム

|

リーダー団員用カリキュラム

|

建物には、その面積、構造、用途によって、消火、避難及び通報に有効な設備を設置することが法令や条例によって定められています。

既に第10章で消火器については取り上げましたが、その他の主な設備を知り、いざという時に、活用できるようにしていきましょう。

1 主な設備の種類

(1)自動火災報知設備

火災により発生した熱や煙などを感知器で感知し、自動的に建物内にいる人にベルなどで知らせるものです。自動火災報知設備は、感知器、発信機、受信機などでできています。

感知器

天井に設置されていて、火災の煙や熱に反応して受信機に信号を送ります。

発信機

火災を発見した人がボタンを押すことで、火災が発生したことを知らせる信号を受信機に送るものです。火災の発生を感知器が感知するより先に、人が気付いた場合に使います。

自動火災報知設備のベル音は、発信機を押しても止めることはできません。

受信機

火災発生の信号や情報を受信すると、建物のどこで火災が発生しているのか受信機に表示されます。

また、ベル、ブザー、スピーカーから火災の発生を建物内にいる人に知らせます。

(2)屋内消火栓設備

屋内消火栓は、火災の消火にとても効果的な設備です。

自動火災報知設備の発信機を押すと消火用のポンプが動きます。扉の中に入っているホースを伸ばして、バルブを開くと勢いよく水が出て放水できます。

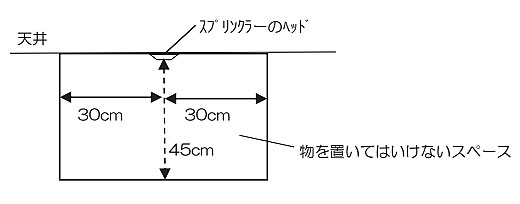

(3)スプリンクラー設備

スプリンクラー設備は、天井に設置されたヘッドが火災の熱に反応して、ヘッドの部分からシャワーのように水が出て自動的に消火する設備です。

スプリンクラーで消火するためには、燃えているものに水がかからなければいけません。スプリンクラーヘッドの周りは、消火の邪魔にならないように、水平方向に30cm以内、垂直方向45cm以内は、物を置いてはいけません。

(4)誘導灯

火災の時に安全に屋外に避難できるように緑色の明かりで、避難口や避難の方向を示すものです。

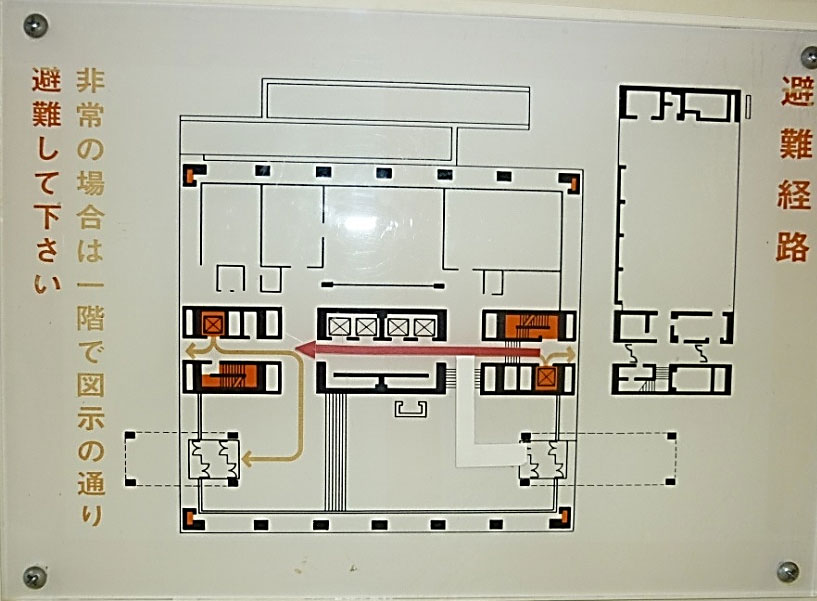

(5)避難経路図

避難経路図は、建物から外へ避難する道筋を示した地図で、ホテルなどの客室の中や廊下などに掲示されています。

火災になると、煙で前が見えなくなり、知っている建物でも避難をするのは大変です。避難経路図を使って、全に避難できる経路を確認しておきましょう。特に、ホテルや旅館などに泊まるときには、避難経路図を確認して、実際に避難口まで歩いて避難経路を確かめておきましょう。

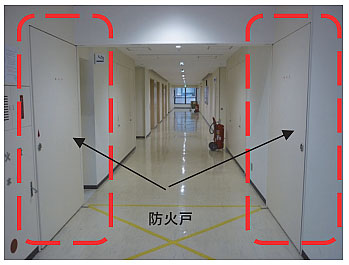

(6)防火戸

火災が起きたときに、扉やシャッターが閉まって炎や煙が広がらないようにする設備です。

防火戸の前や、シャッターが下りてくるところに荷物などを置くと、扉やシャッターが完全に閉まらず、炎や煙が広がってしまいます。防火戸の前やシャッターの下には、物を置いてはいけません。

(7)避難階段

避難階段(非常階段ともいわれます。)は、建物内にある屋内避難階段と建物の外にある屋外避難階段があります。

避難階段は、建物の外に出られる階に直接つながっている階段で、火災が起きた時に、中に煙や炎が入らないようになっています。

避難階段は、建物の中にいる人を安全に地上まで避難させるために重要です。階段には、避難の邪魔になったり、火災が広がる原因になったりする物を置いてはいけません。

(8)避難器具

避難器具は、建物で火災が発生した時に建物の地下又は2階以上の階にいる人が、階段を利用して避難することができなくなり、逃げ遅れた場合に活用して避難する器具です。避難器具には、8種類ありますが、ここでは4種類を紹介します。

すべり台

避難用のすべり台は、金属やコンクリートでできていて、窓やバルコニーに固定されています。他の避難器具と比べると安全に多くの人が避難できるので、幼稚園、病院、福祉施設などに設置されています。

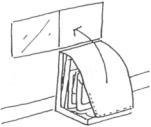

救助袋

窓から袋を降ろし、その中をすべり降りる器具です。斜め降下方式(地上で固定するもの)と垂直降下方式(つり下げるもの)の2種類があります。建物の2階から10階までに設置することができます。

避難はしご

災害発生時に避難するために使用されるはしごで、建物の出入口のある階又は直接地上に避難できる機能があります。避難はしごには、固定はしご、つり下げはしご、立てかけはしごの3種類があります。金属製、非金属(縄)製のものがありますが、4階以上の階に設置する場合は、金属製にしなければなりません。

マンションなどに住む人は、固定はしごの降下口の上に物を置いたり、上の階からはしごが下りてくる場所に物を置いたりしてはいけません。建物を使用するすべての人が、火災から安全に素早く避難ができるように、日頃から心掛けることが重要です。

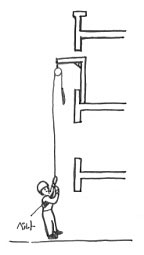

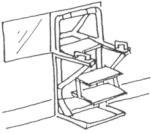

緩降機

調速器、ロープ、ベルト及びフックから構成されます。ロープの端のベルトを体に通し、ぶら下がって使用する器具です。避難する人の体重により、一定のスピードでつるべ式に1人ずつ交互に降下します。

2 主な設備の取扱方法

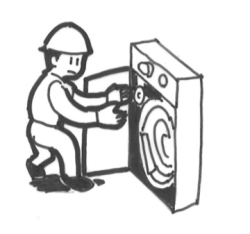

(1)屋内消火栓

1号消火栓

屋内消火栓は、水バケツや消火器に比べると、操作は簡単ではありませんが、非常に効果的な消火設備です。消防隊だけではなく、誰でも使用することができます。

屋内消火栓は、1号消火栓、易(い)操作性1号消火栓と2号消火栓があります。1号消火栓は、多量の水を一定の範囲の圧力で放水するため操作を2人以上で行いますが、易(い)操作性1号消火栓と2号消火栓は1号消火栓と比較して放水量が少量に設定してあるため、操作が非常に簡単で、一人でも使用することができます。

1号消火栓の操作手順(2人か3人で操作する)

(起動ボタンが消火栓の中にあるものもある。)

易(い)操作性1号消火栓・2号消火栓(ホースの延長操作が容易で、ノズルに開閉弁がつているもの)

(操作がない場合もある。)

(2)避難器具

避難器具を使う時の留意事項

- 避難器具は、操作方法をよく理解してから取り扱う。

- 救助袋本体を降ろす時は、窓枠・壁・手すり等に接しないように取り扱う。

- 斜降式救助袋の展張ロープは、左右のバランスを取り、強く張る。

- 緩降機は、本体のフックの安全環(かん)を完全に閉める。

- 訓練を行う時の服装は、素肌を出さないように、長そで・長ズボン・運動靴・手袋を身に付ける。

- 緩降機などで降りる時は、1人ずつ行い連続して降りない。

斜降式救助袋の設定及び降下要領

1.キャビネットを取り除く。

2.誘導砂袋(ロープ付き)を下部担当者へ投下する。

3.下部担当者と連携し救助袋を降下する。

4.袋全体を降下し終わったら、支持金具を引き起こし、取り付けてあるステップをおこす。

5.フックを固定環にかける。

6.滑車間のロープを引っ張って救助袋を展張させる。末端側ロープを展張ロープと滑車の間にはさみ逆方向に踏みつけた後、ロープの端末処理を確実に行う。

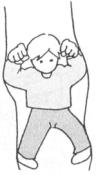

7.降下準備完了。安心綱を握って足から救助袋に入り降下する。

8.両手を頭の上にあげ、肘は張らずに足を若干持ち上げ、腰ですべる。

垂直式救助袋の設定及び降下要領

1.カバー(キャビネット)をとる。

2.袋を窓から降ろす。

3.袋の支持枠を屋外に出す。

4.足から袋に入る。

5.身体を十分に伸ばし、両手は耳を保護する姿勢で自然にあげ、足はまっすぐ伸ばして降下する。

(ブレーキの方法)降下速度が速すぎた場合の降下姿勢

緩降機の設定及び降下要領

1.取付金具の格納箱をあけ、取付金具を設定する。

2.本体格納箱から調速器、リール、ロープ等を取り出す。

3.フック(ナス環(かん))を取り付け用アームのつり輪にかけ、緩降機本体を取り付ける。フックの安全環(かん)(ねじ)を確実にしめる。

4.降下空間及び付近の安全を確認し、ロープ、リールを投下する。取付金具、調速器、ロープ、ベルト等を点検し、異常の有無と降下する空間、着地する場所の安全を確認する。

5.降下者はベルトを頭からかぶり、ねじれのないよう脇の下に着装し、ベルトを両手で持ち身体を後ろに倒しベルトをしめる。

6.左手(右手)で調速器のすぐ下のロープを2本ともにぎり、窓枠または、ベランダ等に足をかけ、右手(左手)で窓枠などを押すようにして外に出る。

7.左手(右手)をロープから離し、両手を建物の外壁に向けて軽く伸ばして降下する。

問合せ先

- 防災安全課