第15章 救助

- ロープを使ってみよう……キッズ団員

- 第14章 救助……ジュニア団員

- 第10章 救助……リーダー団員

- 第10章 救助救出訓練の指導……高校生団員

この章の趣旨

- 用途に合った結索の技術を身に付け、日常生活や訓練時に活用できるようになる。

- 水の事故の対応要領や、地震時の救助・救出要領を身に付け、近所の人と協力して身近な人の救助ができるようになる。

| 基本科目 | 指導内容 | 達成目標 |

|---|---|---|

| 救助 |

|

キッズ団員用カリキュラム

|

ジュニア団員用カリキュラム

|

||

リーダー団員用カリキュラム

|

||

高校生準指導者用カリキュラム

|

1 結索

(1)目的

紐やロープを使って結び目を作ったり、物を結び付けたりすることを結索(けっさく)と言います。

結ぶ行為は、靴紐を結ぶ、帯を締める、額などを壁に掲げる等、日常生活の中に溢れており、人々が生活する上で必要不可欠なものになっています。

また、結索は災害活動や人命救助活動等においても欠くことのできない最も重要な技術の一つです。

消防少年団では、野外活動におけるテントの設営や応急救護の三角巾の結び方のほか、あらゆる活動の中で結索を使用し、身に付けていきます。

結索は、指先や腕を主体とした体全体の一連の動作により成り立っており、視覚だけで手際の良い確実な結索を身に付けるのは困難です。

結索技術の習得には、的確な指導と反復訓練が必要です。

(2)訓練の進め方

指導者は、事故防止に十分配慮して、正確、確実な結び方を指導してください。

事前点検の実施

ロープは、事前に次のような箇所がないか良く点検してから使いましょう。

- 切断箇所、型くずれ、摩耗

- 異物の付着、汚れのひどい部分や焼けた箇所

- 濡れている箇所、薬品等が付着したと思われる箇所

- よりが集中している箇所

訓練実施要領

訓練の隊形では、指導者から全員が良く見えること、指示が確実に伝わること等の配意が必要です。

基本的な隊形と訓練の進行方法は次のとおりです。

| 順序 | 指揮者 | 団員の動き | |

|---|---|---|---|

| 号令 | 措置 | ||

| 1 | 「集まれ」 「番号」 |

小綱を携行姿勢にして、2列横隊に整列する。(状況によっては4列横隊にする。) | |

| 2 | 「結索の隊形をとれ」 | 隊形をとり終了状況を見て | 両手間かくに開き、前後の距離は1.2メートル程度にとる。 |

| 3 | 「正対」 | 指揮者に正対する。 | |

| 4 | 「整列休め」 | 実施する結び方を説明展示する | |

| 5 | 「気をつけ」 「結索用意」 |

携行姿勢の小綱を右肩よりはずし、結び目をといて四ツ折りにし、索端が前に出るようにして左手に持つ。 | |

| 6 | 「○○結び用意」 | 両手にロープを持つと同時に、左足を半歩横に開き前方を注視する。 | |

| 7 | 「始め」 | 結びを作り終わって基本の姿勢にもどる。 | |

| 8 | 「手を上にあげ」 | 完全な結びであるかどうか確かめる。 | 結び目を右手で持ちあげる。 |

| 9 | 「とけ」 | 左足を半歩横に開くと同時に手元に注目し、結び目をといて四ツ折りにし、左足を引きつけると同時に小綱を左手に移し、基本の姿勢にもどる。 | |

| 10 | 「携行姿勢をとれ」 | 携行姿勢をとる。 | |

| 11 | 「もとの隊形に あつまれ」 |

最初に集合した隊形にかけ足で集まる。 | |

| 12 | 「わかれ」 | 挙手の敬礼 | 挙手の敬礼 |

携行姿勢

小綱を持って移動する時、ロープを物に引っかけたりすると、思わぬ事故を起こします。そこで、図のように、小綱は必ず携行結びをし、肩にかけて携行姿勢をとりましょう。

(3)ロープの知識

ロープの材料には天然繊維(麻・綿等)、合成繊維(ナイロン・テトロン等)、無機繊維(ガラス・炭素繊維)、半合成(アセテートなど)があり、作り方も、複数の繊維の束をより合わせる三打ち、八つ打ちと、細かく編んでいく編み組があります。

また、三打ちロープの、より合わせる方向によって、右まわりにより合わせたものをSより、左回りにより合わせたものをZよりといいます。

消防隊が主に使用するロープは、ナイロン製三打ちZよりの直径11~12mmロープの構造のもので、長さ30~100mの救助用と長さ3~5mの小綱(こづな)の2種類に大別できます

このロープは操作性に優れ、強度、弾力性に富んでいます。

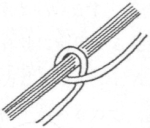

また、三打ちロープは、図のようにより合わせの方向にねじれやよりが集中するプラスキンク、より合わせと逆の方向に集中するマイナスキンクの状態になると引張強度が極端に弱まる性質があり、このような状態での使用は危険です。

(4)ロープの取り扱い

ロープで物を固定したり、吊り下げたとき、そのロープが切れたり、結び目がとけたりすると、落下、転倒など大きな事故につながります。そのような事故を防止するために、以下の点に留意してロープを取り扱いましょう。

整備のしかた

- ほつれ防止のために端末は、焼き止めをしたうえに、ビニールテープを巻く。

- 端末部分に団体名、購入年月日等を記入しておく。

- 汚れている場合は、清水で洗い落とすことのできるものは洗浄し、異物は取り除く。

- 洗浄したものや濡れたロープは陰干しして乾燥させる。

使用時の注意

- 無理な衝撃や荷重がかかる使い方は避ける。

- ロープが柱や窓枠、壁の角などに接する場合は、切断や摩耗を避けるため、保護布などの緩衝物をあてる。

- ロープとロープが接して摩擦が生じる使い方は避ける。

- 丁寧な扱いを習慣付け、引きずったり踏みつけたりしない。

- プラスキンクやマイナスキンクを避ける。

- 火気など高い熱に影響されるような場所で使用しない。

- ロープを長期間、展張したり、重いものの下敷きにしたりしない。

- 団員の結んだものが正しい結び方になっているかどうか、必ず確認する。

- ロープを首に巻くなどの危険な行為は、厳しく禁止する。

保管時の注意

- 一ひろ巻き(一ひろで1回巻く)で保管し、複数のロープを重ねて保管しない。

- ロープの上に重いものを置かない。

- 直射日光を避け、通風のよい冷暗所に保管し、湿気や埃がつきにくいよう注意する。

- 床や地面に直接置かない。(すのこ等を活用する)

- 油脂、薬品等が付着するおそれのある場所は、避ける。

- 小さな箱の中など狭い場所に押し込み、ロープを変形させるような保管の仕方はしない。

使用不能ロープの廃棄

ロープの使用中止及び廃棄の目安は、次のとおりです。

- ストランドの一部に切創などの傷があるもの。

- 繊維の編み方に摩耗や型くずれがひどいもの。

- 焼けた部分があるもの。

- リードの伸びが新品と比較して大きいもの。

- 落下などの衝撃で大きな荷重がかかったと推定されるもの。

- 酸、アルカリなどの薬品に汚染されたもの。

- その他、老朽が激しいもの。

(5)結索の基本と応用

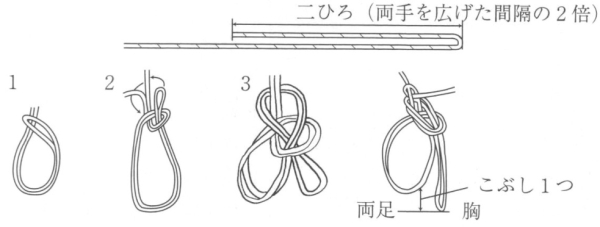

消防少年団の結索訓練のロープには、消防隊の小綱に準じたもので、長さは3m弱ぐらいが適当でしょう。それは、使う人が両手を横に広げた長さ(一ひろ)の2倍(二ひろ)が扱い易いからです。

結索の種類

| 名称図 | 用途目的 | 特徴 | |

|---|---|---|---|

| ロープに輪や節目を つくるもの |

|

端末処理(端末の余り部分のふらつき防止)や他の結索のゆるみ防止 | 他の結索と併せて使用する。 |

|

端末のほつれ防止や節目を作る | ||

|

ロープの途中に別のロープやフックをかけるための輪をつくる | 作成した輪が締まらない | |

|

ロープの途中に別のロープやフックをかけるための輪をつくる | 作成した輪が締まらない(簡易的) | |

|

同上 (さらに締めつける) |

輪が締まるので、掛けたものが外れにくい | |

|

緊急避難時等にロープの途中に滑り止めの節を作る | ロープの途中に多数の節目を早く作れる | |

|

ロープの先端に輪を作る 命綱等に使用する |

作成した輪が締まらない | |

| ロープどうしや 他の物を結ぶ |

|

ロープの途中や端末で物をつなぎとめる | 簡易的 端末を引くほど、締まる |

|

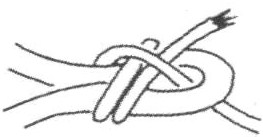

同上 ロープ展張時のロープの固定等 |

結着が確実 | |

|

太いロープ等の途中に別のロープを結ぶ | 結び目の位置に固定と移動が簡単にできる | |

|

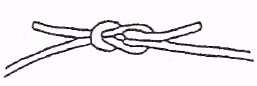

ロープの端末と端末をつなぐ | 太さが極端に違うと解けやすい きつく締め易く、解くのが簡単 |

|

|

太さが異なる2本のロープをつなぐ | 結び目が確実 | |

| 応用例 |

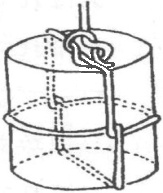

|

円筒型のものを吊るす時などに利用する | 半結びと本結びの応用 |

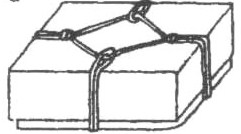

|

長方形のものや板等が重なったものなど縛る | 止め結びと本結びの応用 | |

|

火災などの緊急時に避難用ロープの代わりとしてシーツや毛布を繋ぐ | 本結びと止め結びの応用 |

結索の作り方

ロープに輪や節を作るもの

-

半結び

結び目を解けにくくしたり、吊るした物の落下防止等に使います。半結びだけでは解けてしまうので、単独では使いません。

-

止め結び

ロープの端末のほつれを防ぐ時に節目を作るものです。普通に1回結ぶ(ひと結び)より解けにくく確実です。

-

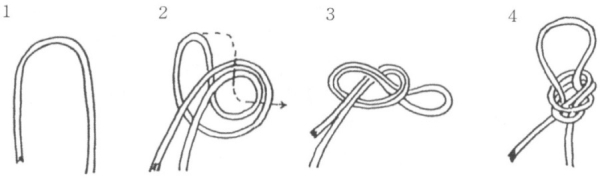

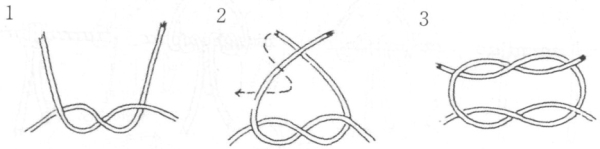

蝶結び

長いロープの途中に他のロープやフックなどをかけるための輪を作るもので、輪は締まりません。

-

フューラー結び

ロープの中間に輪を作る必要があるときに用います。(蝶結びより簡易的)

-

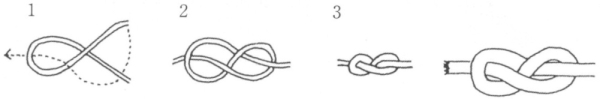

8の字結び

木やフックなどに引っかけ、さらに締めるときに用います。

-

節結び

1本のロープにたくさんの節をつづけて作り、すべり止めとして利用します。

-

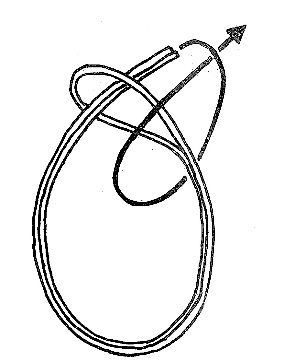

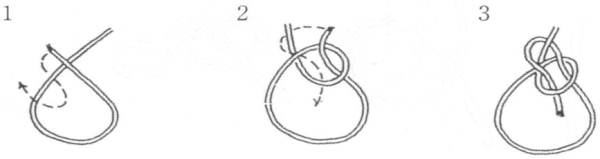

とき方

①結び目をゆるめて輪にする。

②輪の中に一方のロープの端を通してから引く。

-

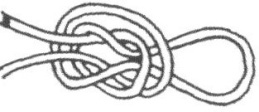

もやい結び

ロープの先端に輪を作るもので、輪はそのまま締まりません。ロープの太さにかかわらず結びやすい特徴を持っています。

ロープを他の物に縛るもの

-

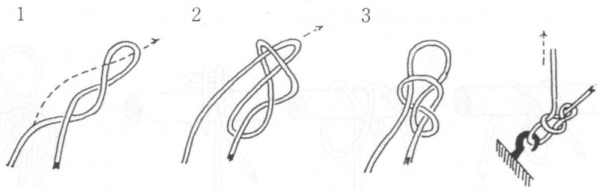

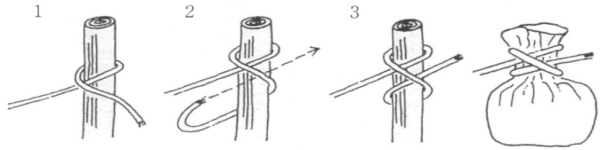

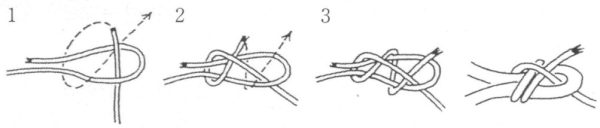

巻き結び

棒などに結ぶ方法で、結ぶのも解くのも簡単で確実です。最後の締めつけが緩いと、ロープの振動などで緩む可能性もあるので、端末はさらに半結びをかけます。

-

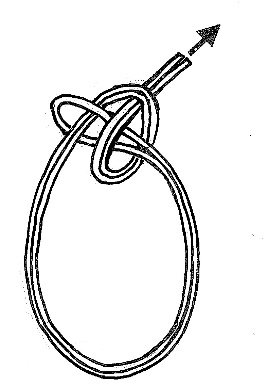

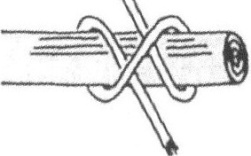

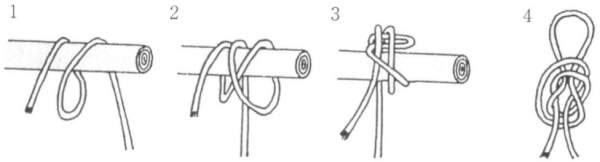

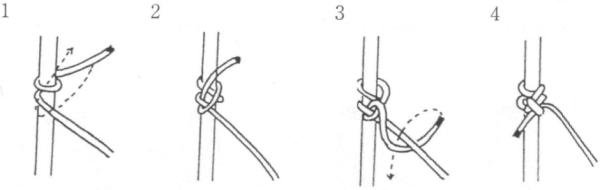

二回り二結び(ふたまわりふたむすび)

ロープの末端で棒などに係留し、懸垂や展張する方法です。

-

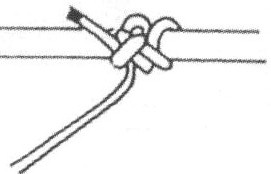

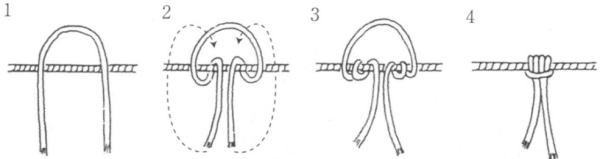

プルージック結び

丸い棒や太いロープの途中に結ぶもので、締めつけると結び目は移動せず、緩めれば自由に移動できる便利な方法です。

ロープどうしを結ぶもの

-

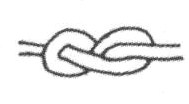

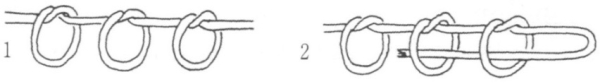

本結び

ロープどうしの結索としては基本的な方法です。太さが著しく違うものや材質が異なるものどうしでは、とける危険性があります。

-

二重つなぎ

太さの違うロープや湿ったロープを確実につなぐ方法です。二つ折りにした状態で半結びをかけます。

結索の応用

基本的な結索が身に付いてきたら、次のような応用を実施してみましょう。

さまざまな応用を考える

物の形は千差万別です。「こんな物は縛れるだろうか」と試してみましょう。

- 結ぶ対象を変える

サッカーボール、段ボール箱、びんなど、さまざまな形のものを用意して、ヒントを与えながら団員に考えさせ、やらせてみましょう。ただし、安全のため軽いものを用意し、あまり高く吊り上げないようにしましょう。 - ロープを変える

ベルト、ネクタイなどをロープの代わりに結ぶ場合、ロープと比べどんな違いがあるのか、どんな結び方が適しているのかなどを検討させましょう。 - 救助を想定する

溺れている人に浮輪がわりに板切れや太い棒切れなどを投げるとき、誘導用のロープが解けたり、結んだものが外れない結び方を考えましょう。

人を背負ったり担架に固定する場合、救助される人に痛みなどの負担がないように考慮した結び方を考えましょう。

応用例

-

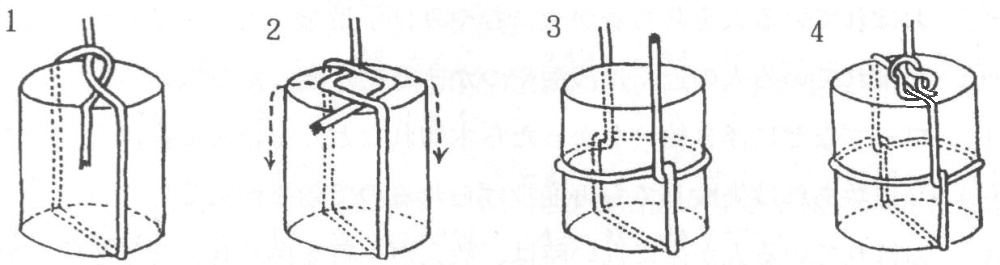

たる結び(丸いものを縛る)

円筒形のものを垂直に吊るす方法です。ポイントは、ロープがたるの直径の線、上の結び目は円の中心になることです。高く吊るし上げるときは、たるに別のロープをつけ、下からそのロープで誘導し、たるが左右に揺れるのを防ぎます。

-

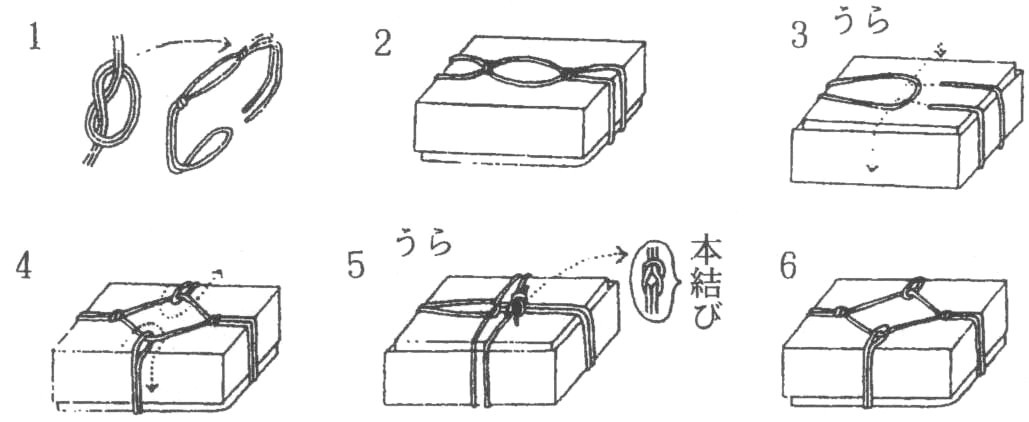

衣装箱の結び(四角の箱を縛る)

四角の箱や、板などが積み重なったものを縛るとき、蓋が開いたりばらばらにならないように固定する方法です。最後の本結びが上のほぼ中心にこないと、吊り上げたときに不安定になります。

-

シーツ等をつなぐ結び(避難用につなぐ)

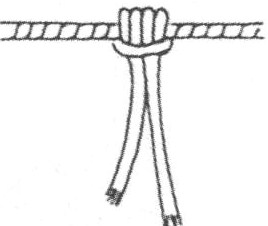

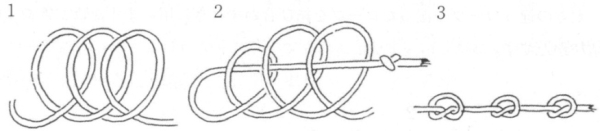

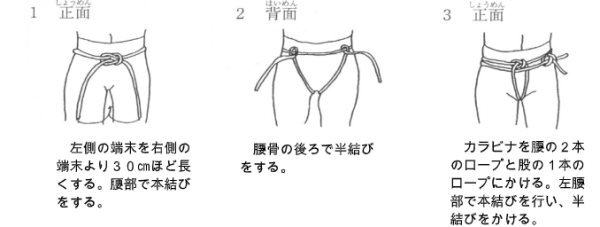

火災などのとき、避難路が断たれ避難器具もない場合、シーツや毛布をつないで脱出するための方法です。これはあくまでも他に避難手段のない場合の方法です。シーツ等に十分な強度がなかったり結び目が緩いと切断したり解けてしまう危険性がありますので、団員指導にあたっては十分な配慮が必要です。 - 三重もやい結び

輪を3つ作る結びで、救助を必要としている人を吊り上げたり、吊り下げたりして救出する時に用います。

-

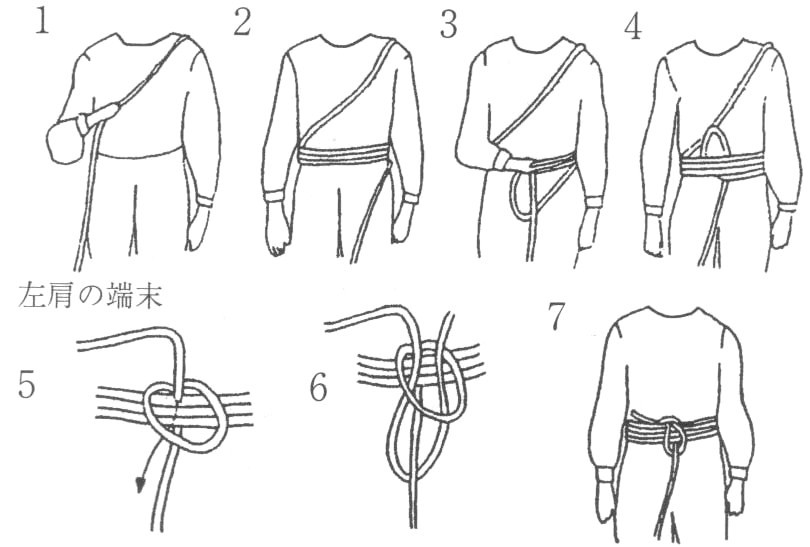

コイル巻きもやい結び

高いところでの作業や、一般的に命綱として用います。

-

座席結び

高いところから低いところへ降りるときに用います。最後に半結びを必ずかけます。

結索終了後の点検・保管

結索訓練が終わったら、次の事項について点検して保管します。なお、点検の結果、使用不能状態のロープは廃棄します。

- 異常を点検する。

- ねじれや、よりを完全に戻す。

- 濡れたロープは陰干しする。(直射日光や火は使わない。)

- 概ね「一ひろ」の長さ(両手を横に広げた長さ、または自分の身長)で巻くか、携行結びで棒などにかける。

2 水の事故の対処方法

(1)着衣泳を知る

安全性が高まります。

やってはいけないこと

- ×服や靴を脱ぐ

- ×声を出したり、手を振って助けを求める

- ×岸に向かって泳ぐ

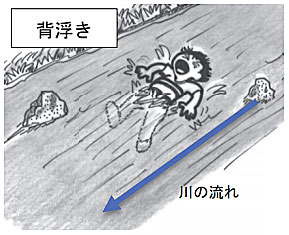

海や川で溺れる場合のほとんどは、服を着たまま水に落ちたことが原因で起こっています。服を着たまま水に落ちてしまったら、「浮くこと」を第一に考えましょう。50%~80%が水でできている人間の体の比重は水に近く、肺の中に空気が入っているので、体の一部分は水の上に出ます。足を上げて仰向けに寝た状態(「背浮き」といいます。)になれば、口と鼻は水の上に出ます。「落ちる!」と思ったら息を吸って肺に空気をためましょう。水中に潜ったら、腕で水をかいて水面に浮き、足を水面まで持ち上げ、あごを上げて背浮きの姿勢になりましょう。大声を出すと肺の空気が抜け、水面を叩くと腕と濡れた袖の重みで身体が沈んでしまうので、誰かが気付いてくれるのを待ちましょう。ホイッスルは、有効です。

服は、脱いではいけません。体温低下や外部損傷(体に傷がつくこと)から保護したり、身体が浮くための助けにもなります。

発見者がペットボトルなどを投げ入れてくれたら、へそのあたりにペットボトルを抱えて背浮きをしましょう。靴に十分な浮力がある場合は、みぞおちあたりに抱えるのがいいでしょう。

ペットボトルを2本投げてくれた場合は、1.5リットル以上のもので浮力が充分にあると、脇の下に抱えれば顔が水面から出ます。靴に浮力があまりないときや、裸足のときは、ペットボトルを脇の下に抱えたまま立ち泳ぎをしても、必要な浮力が得られます。

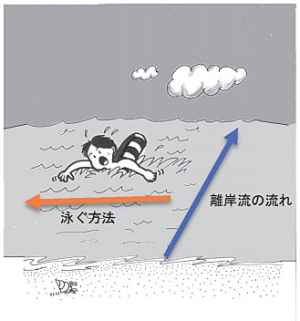

海で、岸から沖へ流れる海水の流れ(「離岸流」と言います。)に流されたら、とても強い流れのため、逆らって泳ぐことはできません。

離岸流に流された時の対処方法は、落ち着いて、流れに逆らわず岸に平行に泳ぎ、離岸流から抜け出せたら岸に向かって泳ぐことです。

(2)溺れている人の救助方法

自分を危険にさらさない、確実性の高い方法を選択しましょう。溺れている人を見つけて、自分も水の中に入って泳いで助けようとするのは、とても危険な救助方法です。

溺れている人を見つけたら、まずは声をかけ、大声で助けを求め、助けに来てくれた人と協力して通報(海は「118」番、川は「119」番)と救助活動をしましょう。

救助活動は、安全な方法を選択し、自分や協力者の命を危険にさらすことがないようにしましょう。

まずは声をかける

誰にでもできる対処法。おぼれている人はパニックになっているので、大きな声で、励ましたり、落ち着かせるような言葉をかける。

陸から助けの手を差し伸べる

溺れている人が岸の近くだった場合、相手に棒や衣服などを差し伸べて助ける。この時に、自分が相手の力で引きづり込まれないように、しっかり腰を落として、できれば誰かに支えてもらう。

浮力のあるものやロープなどを投げる

空のペットボトルでも、溺れている人が浮いている助けになる。クーラーボックスなど、浮力のあるものにロープを結んで投げることでより確実な救助が可能になる。ただし、溺れている人にぶつけないように慎重に投げること。

水に入って助ける

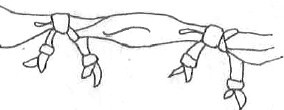

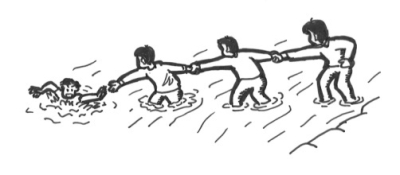

足のつくところまで水に入り、手を差し伸べたり棒を差し伸べたりする。流れに流されたり、深みにはまったりする危険性があるので、何人かで手首を握り合ってヒューマンチェーンを作り、その上で足元を確認しながら水に入る。

ロープを投げて救助する方法は、ロープが相手に絡まったり、水中に相手の体を引きこんでしまったり、救助する側も引っ張られたりする危険があるので、事前に訓練をしておく必要があります。

溺れた人を引き上げた時は、落ち着いて次のように行動しましょう。

- 呼吸があるか無いかを確認する。

- 呼吸がなければ、胸骨圧迫と人工呼吸を行う。口から水が出てきたら、顔を横に向ける。

- 胸骨圧迫と人工呼吸は、呼吸が回復するか、または救急隊が到着するまで続ける。

- 衣類の水けを拭きとり、毛布などで保温する。

3 救助・救出訓練

大地震が発生した後には、建物の倒壊や家具などの転倒により多くの方が、救助を必要とする事態が発生します。

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、「震度7」の激しい揺れにより、一瞬にして建物が倒壊し、多くの人々が中に閉じ込められました。その時に、閉じ込められた人の家族や近所の人々が協力して、バールやのこぎり、車のジャッキなど身近にあるものを使って救助・救出活動を行い、たくさんの人を助けることができました。

大地震は、いつ起きるかわかりません。みなさんも、身近にある道具を使った救助方法を身に付け、その技術を指導できるようになりましょう。

(1)指導のポイント(救助救出訓練の流れ)

倒壊物やがれき等の下敷きになった人の救出方法(資器材の使用方法や応急手当の方法)を指導します。

1 ケガをしない

大地震後に救助・救出活動を実施するときには、常に危険が伴います。また、訓練にも常に危険が伴うことを認識しましょう。

救助・救出活動の最も大切なポイントは、ケガをしないことです。ケガから身を守るために、必ず団員に手袋、運動靴、ヘルメット、上下の制服(長そで)を着用させましょう。

また、必ず消防職員の指導を受けながら実施しましょう。

2 共助の大切さを説明する

大地震が起きたとき、東京では同時多発する火災、多数の救助事案、多数のケガ人が発生することが予想されます。東京消防庁の消防力でも、そのすべてに対応することは不可能だと言われています。

また、過去の災害の統計から、倒壊家屋等からの救助の場合、災害発生から72時間が経過すると生存率が急激に低下することがわかっています。

多くの人の命を助けるためには、地域に住む人々が協力して早期に救助・救出活動をすることが必要だということを説明しましょう。

| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 火災からの日数 | 当日 | 1日後 | 2日後 | 3日後 | 4日後 |

| 救出人員 | 604 | 452 | 408 | 238 | 121 |

| 生存救出人員 (救出された方のうち、 生存していた方の人数) |

486 | 129 | 89 | 14 | 7 |

| 生存率 | 80.5% | 28.5% | 21.8% | 5.9% | 5.8% |

(出典)阪神・淡路大震災活動記録誌編集委員会(1996)『阪神・淡路大震災活動記録誌』

3 救助・救出活動で使用する資器材について説明する

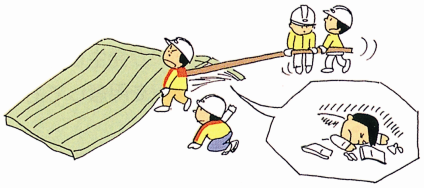

救助・救出活動は特別な資器材がなくても、みなさんの家や近くの事業所にある身近な資器材(ジャッキ、毛布、バール、のこぎりなど)を活用して実施できることを説明しましょう。

また、準備した資器材の点検を行うことも、重要です。

4 訓練開始

屋内や屋外における救助・救出訓練を実施するとともに、毛布等を使用した搬送体験を組み合わせ、一連の流れを体験させることに配意します。

訓練中の事故防止

- 訓練開始前に、団員に訓練の主旨、内容、事故防止について十分に説明しましょう。

- 訓練中は、団員の安全を第一に活動しましょう。

5 訓練終了

- 会場及びその周辺の後片付けを十分に行いましょう。

- 資器材等を整理し、借用品は確実に返却しましょう。

- 訓練の反省会を開くことも重要です。

(2)救助・救出訓練指導時の注意事項

- リーダー団員と高校生団員を指導しましょう

道具を使用し、重いものを持ち上げる訓練であることから、リーダー団員と高校生団員を対象としましょう。 - 安全に配意する

健康状態、体力などの身体状況を考慮し、それぞれの実施者に合わせて、危険の生じないよう、安全の確保が可能な範囲内で実施しましょう。必ず消防職員の指導を受けながら、実施しましょう。 - 一時に一事を教える

1回の訓練で全てを教えようとせず、段階を積みましょう。 - 習得可能な分量を教えよう

あまり多くを教えようとすると、全て身に付かなくなってしまいます。 - やさしいことから難しいことへ

「こんなことは知っているだろう」というやさしいことから、実施していきましょう。

(3)救助資器材の名称と用途

これらの資器材は、町会や自治会などの防災倉庫に入っています。また、いざというときに備えて、その資器材がどんなことに使えるのか、訓練をして知っておくことが大切です。

(総務省消防庁『チャレンジ!防災48』を基に作成)

| 名前 | 何にどうやって使うのか |

|---|---|

| バール | 救出救助 ドアやシャッターなどをこじ開けたり、てこの原理で物を持ち上げたりできます。

|

| ジャッキ | 救出救助 重いものを持ち上げたり、すき間を広げるのに使用します。床部分がしっかりして(硬く)ないと使用できません。

|

| とび口 | 救出救助 トタン屋根やかべ板などを壊すときに使用します。板状のガレキなどを取り除くときにも使えます。

|

| ハンマー | 救出救助 ブロックべいなどを壊すのに使います。重いので使う時には注意が必要です。

|

| のこぎり | 救出救助 折りたたみ式のものは、携帯に便利で、狭い場所での作業に有効です。

|

| つるはし | 救出救助 硬い地面を掘り起こしたり、かべなどに穴を開けるときに使用します。

|

| 鉄線鋏 (てっせんきょう) |

救出救助 コンクリートのかべやブロックべいには、中に鉄筋(鉄でできた太い針金)が入っています。この中の鉄筋を切断するときに使用します。

|

| 担架 | 搬送 ケガ人などを搬送する時に使用します。何もないときには折りたたんだり、巻いたりしてしまうことができます。

|

| バケツ | 消火 バケツリレーなどにも使用します。

|

| D級可搬消防ポンプ | 消火 防火水そうの他、川や池など自然の水を使って消火できます。訓練では訓練用の水そうと組み合わせて水を出します。ホースや筒先などと共に使います。

|

| スタンドパイプ | 消火 消火栓を使って、その水圧を利用して消火できます。ホースや筒先などと共に使います。

|

これは、大地震時に役に立つ資器材の一例です。

(4)災害に応じた救助・救出活動のポイント

具体的な活動のポイントを紹介しますので、災害を想定した訓練を実施してみましょう。

(参考:消防防災博物館『自主防災組織の救助訓練テキスト』)

倒壊した建物やブロック塀からの救助

- 倒壊建物の中で梁などに挟まっている人を見つけた場合、声をかけ安心感を与えると同時に、その状況を把握します。複数の人が挟まれているのを確認した場合は、全体の状況を把握して、救出の順番を決めましょう。

救助活動を行うときは、まわりの人に声をかけ応援を求めましょう。その後、駆け付けた応援の人に状況を説明し、救出を開始します。 - 倒壊した建物にやむを得ず侵入するときは、余震の有無や足場の安全などを確かめ、二次災害が起こらないよう十分に注意します。

- 複数の人で力を合わせて救出活動を行うときは、この活動を行う上でのリーダーを決めましょう。活動中は、リーダーの指示に従い、常に大きな声を出し合って、活動をしている仲間どうしの連携を図ります。また、リーダーは、救助活動を開始する前に、活動の手順や方針を仲間と共有しましょう。

- 救助活動を始める前に、あらかじめ手で取り除けるものを、素早く取り除きましょう。なお、がれきや土砂などがある場合は、スコップ等を使って取り除きます。

- 要救助者が挟まれている場所がどんな場所で、どんな状況になっているのかを確認し、活動の妨げとなる部分は破壊し、取り除きます。要救助者にケガをさせないように注意して、のこぎりやバールなどの資器材を使用します。

【ここに注意!】

梁や柱などは切断場所によっては崩れてくることがあるので、十分注意して作業を行いましょう。 - 要救助者の姿が見えたら、すぐに声をかけ元気付けてあげましょう。意識がしっかりしていれば、痛いところがないか、他に建物に人がいなかったかなどを聴き取りましょう。

- 要救助者を挟んでいる梁などを、角材を使い、てこの原理を利用して持ち上げ、間隙を作って痛みを和らげてあげましょう。隙間があれば自動車用のジャッキを使って持ち上げ、持ち上げてできた空間が崩れないように角材などで補強をしてください。

【ここに注意!】

てこに使う支点は、角材などの堅く安定性のあるものを使います。また、てこに使う柱は、太さが10cm以上のもので亀裂が入っていない丈夫なものを使いましょう。

- 救出は要救助者に声をかけながら行います。不用意に引きずり出すことのないように、慎重に行ってください。

【ここに注意!】

露出している釘や割れた木材の先端などで、ケガをしないように十分に注意して行いましょう。

転倒した家具やロッカーに挟まれている人の救出・救助

- 挟まれている人を発見したら、声をかけ安心感を与えるようにします。そして、挟まれている人に意識があれば状況をたずね、回りの人に助けを求めましょう。

活動を始めるときは、余震などに十分に注意し、状況を把握し、安全管理を行いましょう。 - 転倒した家具などの上に覆いかぶさっているものを、取り除きましょう。また、救助活動を行う仲間と手順を確認するために、常に声をかけ合い慎重に作業を進めましょう。

- てこの原理を利用して転倒した家具などを持ち上げ、空間を作って痛みを和らげましょう。隙間があれば自動車用ジャッキを使って転倒した家具などを持ちあげましょう。

【ここに注意!】

てこに使う支点は、角材などの堅く安定性のあるものを使います。また、てこに使う柱は、太さが10cm以上のもので亀裂が入っていない丈夫なものを使いましょう。 - 場合によっては転倒した家具などの一部を壊し、中の物を取り出して、重量を軽くして痛みを和らげましょう。持ち上げてできた空間は、余震などで再び崩れないように角材などで補強しましょう。

【ここに注意!】

挟まれている人に痛みを与えないように注意して作業を行いましょう。

- 救出に必要な間隙ができたら、要救助者に声をかけながら、慎重に引きずり出します。

阪神・淡路大震災から学ぶ自助、共助の大切さ

阪神・淡路大震災

阪神・淡路大震災は、平成7年(1995年)1月17日に発生した兵庫県南部地震による大規模地震災害です。近畿圏の広域は大きな被害を受け、特に震源に近い神戸市の市街地の被害は甚大でした。

戦後に発生した地震災害としては、平成23年(2011年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東日本大震災に次ぐ規模でした。

| 概要 | |

|---|---|

| 発生日時 | 平成7年1月17日 午前5時46分 |

| 地震規模 | マグニチュード7.3最大震度7 |

| 死者 | 6,434人 |

| 負傷者 | 43,792人 |

| 火災 | 293人 |

被害の特徴

- 圧死者

阪神・淡路大震災では、震度7を記録する強い地震動によって、倒壊した家屋や座屈したビルの下敷きとなり、多数の圧死者を出しました。また、負傷者も多数発生しました。 - 同時多発火災

地震直後にあちこちから火災が発生し、複数の街区火災となりました。

救助活動

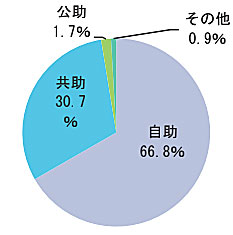

図1は、倒壊した家屋などに閉じ込められた人が誰に救助されたかを示しています。

「自助」は、自力で脱出した人や家族に救助された数字で、「共助」は友人、隣人、通行人に助けられた数字です。「自助」と「共助」を合わせると、実に97.5%の人が住民どうしの助け合いで助かったことがわかります。一方、専門の救助隊に助けられた人は、わずか1.7%しかありません。

発災直後は「公助」である消防機関では、とても手が足りず、住民どうしの救助活動がいかに大切なのかが、この数字を通してわかります。

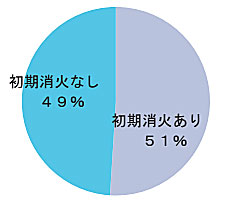

初期消火活動

図2は、同時に複数の場所で発生した火災に対して、住民が初期消火活動を行った割合を示しています。

神戸市東灘区御影石町の火災では、子どもを含めた町内ぐるみの活動で隣家等への延焼拡大を防いでいます。300人を超す住民が参加し、複数方向からバケツリレーを行い、学校のプールの水を使いきったそうです。

阪神・淡路大震災の教訓

発災初期に救助活動や消火活動が実施された背景には、「今、そこにある命を救うために」、「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識を持って、地域の人々が協力し合って災害に立ち向かった結果であると言えます。その意識を醸成するためには、地域の人々が普段から顔の見える関係を築くことが必要です。また、実際の災害に立ち向かうためには防火防災訓練を重ねることも必要です。

訓練でできないことは、実際の災害では絶対にできないのです。

問合せ先

- 防災安全課