第2章 指導者の役割と指導法

この章の趣旨

- 指導者の役割や指導方法について学び、指導者としての心構えを身に付ける。

- 指導者として団活動に、積極的に参画する。

1 指導者の役割

消防少年団の目的は、防火防災教育や社会奉仕活動などを通じて、将来の立派な社会人、そして地域防災のリーダーを育成することにあります。

したがって、指導者には防火防災に関する知識、技術を指導することはもちろんのこと、消防少年団のまとめ役、活動の牽引役、団員個々の相談役などの役割を主体的に果たしていくことが期待されています。事実、子供が消防少年団活動を続けて行く理由に“家や学校では得られない、楽しく、ためになる話や体験を消防職員や指導者から聞いたり、教わったりできる”、“指導者から叱られることもあるけれど、話を聞いてくれるし、ためになることを親切に教えてくれる”といった声を聞きます。団員達は心から指導者を尊敬し、信頼しているのです。

2 グループの指導者としての『はたらき』

一般に消防少年団のようなグループのリーダーに期待されている『はたらき』には、大きく分けて2つあると言われています。一つは『グループをまとめていく』はたらきであり、もう一つは『グループの目標を達成させる』はたらきです。これを消防少年団活動にあてはめて具体的な内容を見ていくと、次のようになります。

団をまとめ、人間関係を維持し強化させるはたらき

- 団員が団活動に積極的に参加し、団員どうしが協力する場と雰囲気をつくる。

- 団員間の望ましい人間関係の醸成を促す。

- 団員が、その能力と興味に応じて、それぞれの目標を果たせるように助け、団員の努力を認める。

- 孤立している団員がいれば、助ける。

- 団の士気を高め、またそれを維持する。

- 団としての一体感と団員の帰属意識を高める。

- 団を維持、発展させるとともに、団員をいろいろな事故から守る。等

団活動の目標を達成させるはたらき

- 団の目的を明確にし、その向上を図る。

- 団員の欲求と興味を踏まえた活動の展開を図る。

- 各団の実情に応じた組織づくりを行う。

- 団の規律保持に努める。

- 今後指導者となりうる人材の育成を図る。

- 消防少年団を含めた他団体との交流を図る。

- 地域社会との関係を深める。

- 指導者間の相互協力を図る。

- 団活動の結果及び自らの指導について評価を行う。等

3 指導者の心構え

(1)リーダーシップを発揮する

指導者としてリーダーシップを発揮していくためには、次のようなことが求められます。

指導者のリーダーシップ

- 模範的な行動を示す。

- グループのニーズと特徴を理解する。

- グループの資源(技能、情報)を活用する。

- 有効なコミュニケーションを図る。

- 代表する。

- 企画する。

- コントロール、調整する。

- 任せる。

- 評価する。

- 学習を支援する。

- 相談に応じる。

(2)団員の自己成長を促す

団員を指導者として育成指導していると、団員の個々の特性が分かってきます。何でもすぐにできてしまう子、何をするにも時間がかかる子、なかなか集中できない子、それぞれの個性を見極め、団員が自己成長を遂げられるように、見守り導くのが指導者としての役割です。

特に、将来、地域防災のリーダーとなることを期待される団員達には、強い自主性を育てていくことが求められます。指導者は、団員の意欲を尊重し、団活動の促進者、補助者、援助者としての役割を果たすことが期待されます。

(3)団活動に対し興味を持つ

団活動に団員を引きつけ、参加を促すには、それに足る魅力が必要です。一般に、団体として必要な魅力には、活動内容が面白いこと、活動が有益(自分または他人、社会に)であること、良い人が集まっていること(気の合う友達がいること)、雰囲気が良いこと(団員同士の仲が良いこと。指導者を信頼できること。)等が挙げられます。これらの多くは、指導者が常に心することだと思います。個々の指導者が活動計画の策定、活動の実施等、団の運営に興味・関心を持ち、活動に積極的に加わることが大切です。

4 団活動における安全と健康に関する役割

(1)安全管理

団活動にあたって事故があってはならないのは当然のことですが、予測できない事態が生ずる可能性もあります。そのため、指導者は、団活動に伴う安全の確保には十分配慮する必要があり、このような配慮を怠り不測の事態が発生した場合には、指導者もその責任を問われかねません。団活動にあたっては、平素から次のようなことに配意します。

周到な事前準備をする

活動ごとに具体的な計画を立案する

- 活動内容により必要な人員を決定する。

- 指導者の役割分担を指定する。

- 活動内容細部の検討をする。(危険要因などはないか)

事前に準備をする

- 活動に使う資器材を確認する。(故障・不足などの確認)

- 活動場所の状況を把握する。(足場の良否、周囲の危険要因の除去、活動範囲の設定等)

- 団員へ伝える注意事項の準備。

規律の保持に努める

ゆるみによる事故を防ぐ

- 指導者自らが服装を整え、規律ある態度で臨む。

- 団員の服装、態度に乱れがないか確認する。

- 必要に応じて、緊張を促す。(時には、叱ることも)

適切な指導を行う

指導体制をしっかりと組む

- 活動を始める前に内容、注意事項等をわかりやすく説明する。

- 団員全体の状況を常に把握する。

- 活動の円滑、安全な進行に必要な指示を、時機を失しないよう適切に行う。

(2)健康状態

団活動において、団員の良好な健康状態が、活動実施の前提条件です。もし、具合の悪い団員がいた場合には、活動への参加をやめさせることも必要になります。団活動にあたっては、団員の健康状態について次のような配慮をします。

活動前に顔色や姿勢を注意して見る

集合時の入念なチェック

- 顔色の確認をする。

- 不自然な姿勢をとっていないかどうか確認する。

- 挨拶や返事などに不自然(元気がないなど)な様子があるかどうか確認する。

健康状態の自己申告をさせる

自己申告は、確実な情報源

- 毎回、活動前に健康状態の確認を行う。

- どんな些細な内容でも申告するよう指導する。

- 申告のあった内容については、十分配慮して指導にあたる。

保護者から事前に、持病、体調及び服用している薬、家庭での対応方法などを聞いておくことは当然です。

活動時の顔色等の変化に注意する

活動中は、全員に目を配る

- 指導者全員の目で確認する。

- 変化を見逃さないようにする。

- 些細な変化についても必ず確認をする。

(3)事故発生時の対応

安全管理、健康状態に配意していても、不測の事態が発生することがあります。いかにその事態を悪化させないかが、指導者としての重要な役割です。消防職員がそばにいれば、その指示に従って対応することとなりますが、いない場合には次のことに配意します。

事故発生時の対応

- ケガ人や病人が発生した場合は、その手当を最優先し、状況によっては救急車を要請する。

- 消防職員及び関係者に直ちに連絡する。

- 二次的な不測の事態の発生防止に配意する。

- 発生した事態の状況を詳細に把握する(メモ、図面の作成、写真撮影、目撃者の確保(第三者の目撃証言)等)。

5 団員指導の目標としつけ

しつけは、日常生活の全体を通じて行われるものであり、保護者をはじめとした大人の養育態度のほか、様々な要因が関わってきます。特に、受け手である子供は、全く無気力な受け身の状態にあるのではなく、自らの資質と体験をもとにしながら、働きかけに対する反応という形で受け入れていくものです。

したがって、大人が望ましいと思うしつけ態度が、直ちに子供を望ましい性格形成に導くというものではないのです。各団員の個性と年齢特性を十分見極めながら、指導にあたる必要があります。

団員に対するしつけをする上で、指導者に望まれる態度や方法としては次のようなものがあげられます。

指導者に望まれる態度や方法

- 団員の人格を尊重し、短時間でも誠意をもって対応するよう努力します。

- 大人の間で交わされている言葉遣いを団員は聞いています。指導者自らが悪い見本とならないように注意する必要があります。

- 公共マナーについて、指導者達の行動を団員は厳しく見ています。他人を思いやる行動を、身をもって示す必要があります。

- マイナス思考の言葉を遣うと、子供達は、不必要な劣等感を持ち周囲の目ばかりを気にするようになりがちです。プラスのイメージを与えて団員に自信をもたせるように努めましょう。

- 叱ったり、罰したりすることは、なるべく避けたほうがよいと思われますが、団員が危険なことをしていたり、すぐにやめさせなければならないときは、叱ることも必要です。

(1)目標

消防少年団では、次のことを目標に団員を育成します。

団員の育成目標

- 防火に関する科学的知識を学習し習得する。

- 防火、救護に必要な技術を身に付ける。

- 団体活動をとおして、規律のある態度を身に付ける。

- 防火防災思想を自分の身近なところから広げる。

- 社会に役立つことをする。

- 健康な身体と健全な心をつくる。

(2)礼儀

団員が、日常生活の中で守るべき礼儀を、次のように示します。

- 朝、夕の挨拶をする。

- 目上の人には自分から挨拶し、友達や団員同士ではお互いに挨拶をする。

- 正しい言葉遣いをする。

- 注意を素直にきく。

- 物を大切にする。

- 服装は、いつもきちんとする。

- 使ったものは正しい位置に返し、整理整とんにつとめる。

- いつも時間を守る。

(3)きまり

団員が団体活動の中で守るべききまりを、次のように示します。

- 指導者や上級者の指示に従う。

- 規則を守り、自分勝手な行動をしない。

- お互いに助け合い仲良くする。

6 団員の指導方法

団員に対する指導は、ただやみくもに知識や技術を教え込めばいいというものではありません。相手は生身の人間であり、まして団員は体力的にも十分ではない年齢層にあり、個性も違うことから、指導の仕方には十分な配慮がなければ効果は期待できません。

指導法の原則的な考え方や、具体的指導展開法には、次のようなものがあります。

(1)状況による指導形態の使い分け

指導形態として次の4種類に分類する方法があります。“指導内容”、“団員の様子”、“指導する場所”等、その時々の状況に応じて、使い分けをしていきましょう。

| 形態 | 状態 |

|---|---|

| 民主型指導 | 平常時 |

| 温情型指導 | 失望していたり、元気のないとき |

| 放任型指導 | 息抜きを必要とするとき |

| 指示型指導 | 急を要する・緊急時 |

(2)指導展開の原則

団員に“指導しようとする内容”をより良く理解させるためには次の「指導の7つの原則」、「指導の5段階」に留意することが良いと思われます。

指導の7つの原則

- 被指導者中心の原則

「教わる者の立場に立って」 - 動機の原則

「学ぼうと欲しなければ覚えない」 - 目的の原則

「何のために何と何を、いつまでに」 - 実習の原則

「やってみることにより学ぶ」 - 現実性の原則

「絵に描いた餅は食えない」 - 経験の原則

「知っていることから始める」 - 関連性の原則

「直接的指導→関連して副次的成果」

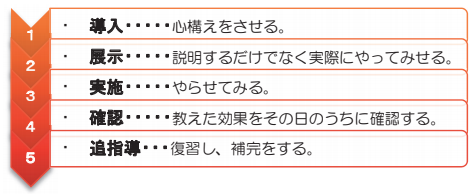

指導の5段階(手順)

(3)指導時の具体的留意事項

指導の実践にあたっては、次のようなことに配意する必要があります。

態度

- 自信のある態度

- 公平、厳正、平等な態度

- 愛情、情熱を持った態度

- 端正な服装

話し方

- あがらないように事前にメモの準備をする。

- 最初に興味を引くように、話の組み立て方を工夫する。

- わかりやすい言葉で話す。(年齢に合わせた話し方をする。)

- 聞きやすい大きさの声で、語尾をはっきりさせて話す。

- 注意を引いたり、わかりやすくするため、話に間合いをとる。

展示の仕方

- 展示は同時に多くのことを見せるのではなく、「一時一事」を原則に行う。

- 団員から見やすい位置に立って、団員に向かって、団員の理解の状況を見ながら説明する。

- 展示しながら要点を強調して説明する。

- 高校生団員やリーダー団員を展示者または補助者とする。

- 展示は基本に従った正しいやり方で行う。

- 安全に対する注意点を合わせて説明する。

質問

- 質問の効果

- 興味を喚起する。

- 答えたいという意欲が思考を刺激する。

- 理解を深める。

- 相手の持っている知識等を引き出す。

- 要点を強調し、はっきり記憶させる。

- 良い質問

- はっきりした目標を持っている。

- 意味がわかりやすい。

- 1度に2つ以上、質問しない。

- 当て推量を許さない。

- 団員に考えさせる質問をする。

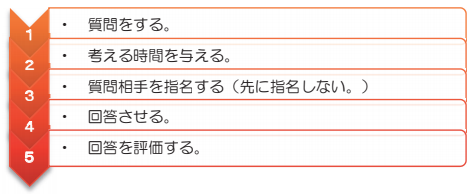

- 質問のしかた

- 回答のさせかた

- 特定の者だけを指名しない。

- 回答は全員に向かってさせる。

- 全員に聞こえる大きな声で回答させる。

- 誤った回答の場合でも責めず、正しい回答と適切な指示を与える。

教具の活用

- 目的

- 視聴覚に訴え理解しやすい。

- 興味を持たせやすい。

- 指導の効率化が図りやすい。

- 教具の条件

- 全員によく見える。

- ポイントがわかり易くなっている。

- 余分なものがない。

- 指導目的に沿っている。

- 搬送、移動が容易である。

- 実物に近いまたは実物をイメージしやすい。

- 使いやすい。

- 教具の種類

- 実物又は模型

- 黒板・ホワイトボード

- チャート

- 映画・動画

7 指導者の指定要件及び研修

指導者に期待される経験や人間性等、全ての能力・人格等を最初から兼ね備えているということは稀であり、優れた指導者としての資質の向上は日頃の団活動の実績と研鑽によってつくられていくものと思われます。本庁育成委員会では指導者等の指導能力向上のため、各種研修制度を設けています。

(1)指定要件

指導者

消防少年団活動に理解と熱意を持ち、団員を指導する知識と経験を有する18歳以上(高校生を除く。)で、次のいずれかに該当する人を団長が委嘱します。

- 消防職員又は消防団員(元消防職員又は元消防団員)

- 教育関係者又はその経歴を有する人

- 一般準指導者の経験を有する人

- その他署育成委員会が認めた人

一般準指導者

消防少年団活動に理解と熱意を持ち、団員の指導又は活動の支援を行う熱意を有する18歳以上(高校生を除く。)の人を、団長が委嘱します。

(2)指導者等の研修

団長や指導者などに対する研修は、次のように行っています。研修は、指導者として必要な知識や技術などを身に付ける貴重な機会となっています。

- 団長研修会

消防少年団組織の運営にあたる指導者として必要な知識などを身に付けることを目的として、講演会、活動発表等を実施します。 - 指導者等研修会

消防少年団の指導者又は一般準指導者を対象に団員指導にあたり必要な基礎的知識・技術の習得を目的として、講義及び実技の研修を実施します。 - 高校生団員研修会

高校生団員を対象に、防災に関する知識・技術を更に高めるための講演会、施設見学等のほか、将来の防災リーダーとしての意識向上を目的として同世代の仲間との情報交換を実施しています。

問合せ先

- 防災安全課