第4章 消防の仕事

- 消防のしごと……キッズ団員

- 第3章 消防の仕事……ジュニア団員

- 第2章 最新の消防行政……高校生団員

この章の趣旨

- 東京消防庁、消防団、災害時支援ボランティアについて学び、地域防災力を理解するとともに、団員が、将来、地域防災力の担い手として自らが活躍する姿をイメージできるよう意識させる。

| 基本科目 | 指導内容 | 達成目標 |

|---|---|---|

| 消防の仕事 |

|

キッズ団員用カリキュラム

|

ジュニア団員用カリキュラム

|

||

高校生準指導者用カリキュラム

|

1 東京消防庁

東京の消防は、明治13年6月当時の内務省に公設常備消防機関として「消防本部」が設置されたことに始まります。その後、昭和23年3月「消防組織法」が施行され、自治体消防制度の発足とともに特別区の消防行政は、東京都(知事)が一体的に管理することになり「東京消防庁」が設置されました。また、特別区を除いて、「消防」は市町村の任務とされました。

多摩地域においては、市町村が消防の任務を果たしてきましたが、行政需要の増大等に伴い、多摩地区の各市町村は昭和35年以降逐次、東京消防庁に消防事務の委託を開始し、現在、受託市町村数は25市3町1村となっています。

東京消防庁は、本部のもと消防方面本部10、消防署81、消防分署3、消防出張所208に、18,000人以上の職員を擁し、ポンプ車、化学車、はしご車、救助車、救急車、消防艇、ヘリコプターなどの消防車両等2,000台以上を配備して災害に備えています。

2 消防の仕事

消防は、都民の生命、身体及び財産を災害から守るために、火災の予防、警戒及び鎮圧をはじめ交通事故や労災事故等における救助、救急業務を行っています。

また、震災対策、水防活動、その他都民生活の安全を守る業務など、幅広い分野にわたって防災活動を実施しています。

(1)火災

建物の大規模化や高層化、深層化、さらには用途や管理形態の多様化が進む中、火災の様相もより複雑になり、消防活動の困難性は高まっています。

あらゆる火災に迅速的確に対応するため、高度な知識、技術と強靭な体力を持った精強な消防部隊を育成、配備し、火災から都民を守るために日夜訓練と警戒に当たっています。

(2)空の消防

航空隊は、空飛ぶ消防隊として、24時間体制で消火・人命救助・情報収集・広報活動等を実施するとともに、救急ヘリコプターとして、都内及び島しょ地域の傷病者に対し、高度な救急処置を継続しながら搬送活動を行うなど、その業務は広範囲にわたっています。

また、平成28年1月6日に航空消防救助機動部隊が発隊し、より迅速な空からの救助・救急態勢を強化しています。

さらに、国内外の大規模災害発生時には、緊急消防援助隊、国際緊急援助隊(国際消防救助隊)として被災者や救助・救援資器材の搬送等の活動を行っています。

(3)海の消防

東京消防庁には9艇の消防艇があり、臨港消防署、高輪消防署及び日本橋消防署に配置されています。東京港の安全を守るため、船舶や沿岸の火災警戒、火災予防査察、消火及び人命救助活動等を行っています。

また、管轄区域内の河川にも出動し、活動しています。

(4)救助

火災、交通事故、水難事故及び山岳事故などから人命を救うため、高度な知識と専門的な救助技術を持った隊員が各種の救助資器材を装備する車両等とともに、即応対処部隊・消防救助機動部隊・特別救助隊・水難救助隊・山岳救助隊として、いつでも迅速に活動できる体制をとっています。

(5)災害活動支援

東京消防庁管轄区域外で大規模な災害が発生した場合、都道府県からの要請等に基づき緊急消防援助隊として消防隊を派遣し、災害活動の支援を行います。

近年では、平成23年3月に発生した東日本大震災に、消防救助機動部隊(ハイパーレスキュー)を中心とした部隊を派遣し、救助活動にあたりました。

また、海外でも大規模な自然災害等が発生した際には、被災国の要請に基づき国際消防救助隊を派遣し、高度な救助技術等を駆使して国際貢献を果たしています。

(6)NBC災害対策

放射性物質、生物剤、危険物や毒劇物などの特殊災害に備え、質量分析装置などの高性能な資器材を積載した特殊災害対策車、救助車、ロボット等の装備により、有機的に活動する消防救助機動部隊を配置しています。

また、化学災害を専門とする化学機動中隊を配備し、化学物質の特定、人命救助や除染等の消防活動を展開しています。

(7)水災・土砂災害対策

集中豪雨などによる、家屋の浸水被害や地すべり、河川の氾濫などの水害が予想される場合には、被害を最小限に抑えるため、消防職員や消防団員を招集し、直ちに警戒態勢に入ります。

(8)救急業務

高齢化や疾病構造の変化などに対応し、迅速・高度な救急サービスを提供するため、すべての救急隊に救急救命士を配置し、救急救命士をはじめとする全隊員が適切な応急処置を行いながら、一刻も早く病院に搬送するため全力を尽くします。

119番を受報する災害救急情報センターには救急隊指導医が常駐し、現場の救急隊に指示・助言を行うなど、傷病者の状態に即した救命処置の実施を図っています。

また、より早期に救命処置ができるよう、ポンプ隊にもAED(自動体外式除細動器)を配置し、ポンプ隊と救急隊が連携する効果的な救出・救護活動(PA連携)を行っています。

さらに、「災害医療派遣チーム(東京DMAT)」と連携し、災害現場から医療を開始できる体制を整備しています。

平成28年6月には救急機動部隊が発隊し、現場までの到着時間の短縮や感染症、NBC災害など様々な救急事案に備えています。

(9)建物検査

建築物は、快適性・機能性に加え、安全性が要求されます。このため、設計の段階から消防同意制度を通じ、建築物の防火に関することなど、消防用設備等の設置に関する審査及び指導を行っています。

また、建築物の竣工時や用途変更時等においては、届出に基づき、防火に関する基準に適合しているか検査を行い、建築物の防火安全に努めています。

(10)危険物施設の安全確保

危険物施設を設置・改修等する際には書類審査による許可、現場での完成検査等を行います。

また、危険物の流出等の事故が発生した場合には、原因を究明し、再発防止を図るなど、危険物施設の総合的な安全確保に努めています。

(11)火災予防査察

建物や危険物施設などに立ち入って、防火管理、消防用設備の維持管理などの状況を検査します。重大な違反には、行政処分などを実施し、早期改善を促進しています。

また、社会に重大な行事や特に混雑が予想される催し物が開始される時などにも、火災予防査察を実施しています。

(12)防火・防災管理指導

事業所の防火管理等が自らの責任で自主的に行われるよう、所有者や経営者等の方々に対し、防火管理者の選任、消防計画の作成等を指導しています。

また、災害の予防や災害発生時の対応が適切に行われるよう、防火管理者等の方々に対して防火・防災教育や自衛消防訓練の指導を行っています。

(13)火災調査

火災が発生すると、消火・救助活動を行う一方、火災の原因や火災による損害、延焼経路、避難状況などを調査し、今後の消防対策や火災予防対策に役立てています。

(14)防火防災指導・総合防災教育

①住宅の防火防災診断、住宅用防災機器等の普及などの住宅防火対策、②緊急通報システム、火災安全システム等の要配慮者の安全を確保する防災福祉対策、③都民生活事故対策、④都民のニーズに応じた防火防災訓練、⑤総合防災教育等、地域とともに進める安全対策を推進し、都民生活の安全確保と災害に強い安心して住めるまちづくりに努めています。

3 消防の歴史

(1)世界最古の消防隊

歴史上、記録に残る最古の消防組織は、ローマ帝国の初代皇帝アウグストゥスが、紀元前17年に組織した消防隊だといわれています。アウグストゥスの消防隊は、1隊500人からなる7隊で編成されており、各隊の指揮は護民官が行い、総指揮は執政官に次ぐ強大な権限を持つ消防総隊長(夜警長官とも呼ばれていました。)が当たっていました。

消防隊は、市の周辺にやぐらを建てて見張りを行い、火災を発見したときはラッパを吹いて知らせていました。消火活動用の装備品としては、バケツ、組立はしご、牛腸製のホース、水がめ、おの、ハンマー、のこぎり、水噴出器などでした。このほかに、高層建物から飛び降りて避難する人々のための大きな枕を準備したり、サイフォンを利用して水を吸い上げ、大火に備えて消防用水として使うなど、現代の消防装備に近いものも多くありました。

(2)わが国における消防の歴史

わが国で最も古い消防組織としては、平安時代に宮殿の防火のために組織された「禁裡火消(きんりひけし)」の記録が残っています。

しかし、本格的・組織的に防火・防災活動が行われるようになったのは江戸時代の火消制度からと言われています。徳川幕府下の江戸の町では、何回かの大火を経験しながら、消防組織の整備が着々と進められました。

江戸の消防

江戸の町はすでに世界有数の大都市でしたが、頻繁に火災が発生し、木造の家々が密集していたため、いったん火災になるとどこまでも燃え広がるという状態でした。対策に悩んだ幕府はまず、武家消防として「大名火消」や「定火消」を創設しましたが、これらの組織は江戸城や重要な施設を火災から守るのが主な目的でした。

その後、江戸の庶民のための本格的な消防組織として「町火消」が創設されました。定火消が、幕府直属の常置の火消であり、いわば公設消防であるのに対して、町火消は、現在の消防団のようなものでした。

新板子供遊いろは組学

(消防博物館所蔵)

纏や梯子・鳶口などの火消道具とともに町火消が紹介されています。1840年代(天保14~弘化4年ごろ)に描かれた錦絵です。

明治維新後の消防

明治維新を契機として、わが国の消防制度は大きな変革をとげることとなりました。江戸火消の流れをくむ町火消の「消防組」という名称への改称や、消防組員に関する服務・規律・進退・賞罰などに関する「消防章程」の制定など、組織制度の大幅な整備が図られました。

また、東京府(現東京都庁)、司法省警保寮(現警察庁)、東京警視庁(現警視庁)など所管が転々と変わっていた消防事務は、明治13(1880)年6月1日、内務省警視局(現警視庁)のもとに創設された消防本部(現在の東京消防庁の前身)が所管することとなりました。

このとき初めて今日の消防官(正式には消防吏員と言います。)にあたる職員が採用され、消防本部の職制などが定められました。ここに、現在の東京消防庁の前身となる公設の消防機関としての「消防本部」が、今日の消防団の前身となる消防組(ボランティア組織)とは別に誕生することとなりました。

消防本部が誕生して約半年後の明治14(1881)年1月14日、消防本部は「消防本署」と改称され、同日、再設置された現在の警視庁に属することとなりました。以降消防は、自治体消防制度が誕生するまでの70年間にわたって警察機構の中に属していました。

東京消防庁のはじまり(自治体消防制度の発足)

第2次世界大戦後、GHQの指導により、消防組織は、警察制度から独立するという方針が決まり、それを受け、昭和23(1948)年3月7日に現在の消防の基本法である消防組織法が施行されました。これにより、消防は各自治体(市町村)の責任のもとに行うものとされ、現在の東京消防庁も警視庁から分離独立しました。名称は、はじめ『東京消防本部』でしたが、警察と消防は同格であるべきだという意向から、約2ヶ月後の昭和23年5月1日に『東京消防庁』という現在の名称に変わりました。

なお、3月7日は「消防記念日」とされ、東京消防庁では同日を「開庁記念日」としています。

4 消防団の活動

(1)制度

消防団の生い立ちは、江戸時代の町火消にさかのぼります。

特別区内の消防団は、江戸町火消「いろは48組」、「本所・深川16組」に起源を置く、住民による消防組織です。

現在の消防団は、昭和22年「消防団令」の公布により創設され、「特別区の消防団の設置等に関する条例」に基づいて各消防署の管轄区域ごとに設置されています。

日頃は仕事や学業、家事などに従事している18歳以上の方々が、「わがまちを災害から守る」という使命感のもと、地域防災の要として幅広い活動を行っています。

| 消防団数 | 定員(名) | |

|---|---|---|

| 特別区 | 58 | 16,000 |

| 多摩地区 | 30 | 9,066 |

| 島しょ地区 | 10 | 1,587 |

| 計 | 98 | 26,653 |

(2)消防団の組織構成

東京都内には、現在98消防団(特別区58団、多摩地区30団、島しょ地区10団)が組織され、約26,000名(定数)の消防団員と約2,200台の消防ポンプ車等で都民の安全を守っています。

(3)任務

消防団は、火災や大地震などの災害時に消火活動、救助活動、救護活動を、地域の催し物が行われる時には、災害が発生しないように警戒を行っています。

消防団は、まちと住民を守る最も身近な防災機関であり、災害に強い安全なまちづくりの実現には欠かせない存在です。

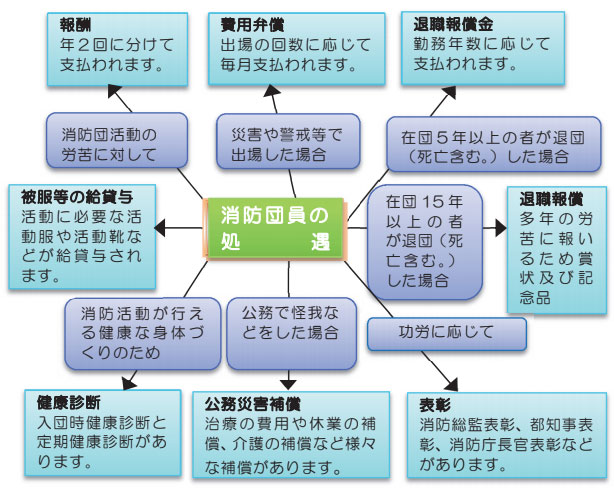

(4)入団後の待遇

横スクロールして確認できます。

(5)入団条件

- 年齢18歳以上の方

- 心身ともに健康な方

- 消防団の区域に居住、通学又は勤務している方

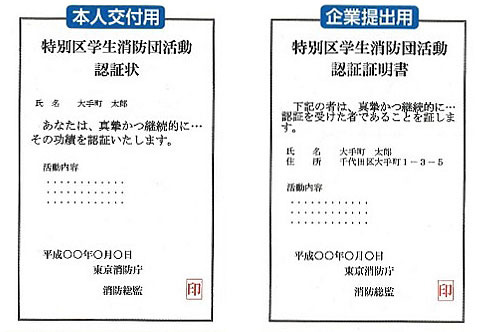

ご存知ですか?特別区学生消防団活動認証制度

大学、大学院、専修学校及び各種学校の学生が、特別区の消防団員として消防団活動を行った功績を東京消防庁が認証し、「特別区学生消防団活動認証状」を交付する制度です。

認証状を交付された学生は、就職活動時に東京消防庁が証明する「特別区学生消防団活認証証明書」の交付を受けて、企業等に提出することができます。

制度の流れ

Step1

活動認証を希望する学生消防団員は、所属する消防団長に認証を受ける旨を依頼して、消防団長が消防総監に推薦します。

Step2

消防総監は、認証することを決定した場合は、「認証状」と「認証証明書」を交付します。

Step3

学生消防団員は、入社を希望する企業への就職活動時に、交付された「認証証明書」を提出します。

学生消防団員の社会貢献が社会に評価されるために、平成27年4月にスタートした新しい制度です。

5 東京消防庁災害時支援ボランティア

東京消防庁災害時支援ボランティア(以下「災害時支援ボランティア」という。)とは、東京消防庁の管轄区域内で震度6弱以上の地震が起きた際や、台風などの自然災害や大きな事故が発生した際に、東京消防庁が管轄区域内で行う消防活動の支援を行う登録制の専門ボランティアです。

(1)制度

震災等の災害発生時、海外では民間人による積極的なボランティア活動が行われ、また、国内でも、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、多くのボランティアが全国から駆けつけるなど、被災者救援に大きな貢献をしました。

震災等災害発生に伴う被害の軽減を図るためには、既存の消防力に加え、ボランティアと協同することが重要であるという観点から、東京消防庁では、平成7年7月に「東京消防庁災害時支援ボランティア」制度を全国に先駆けて導入しました。

約3,400名の方(令和4年中)が登録しています。

(2)資格要件

原則として当庁管内に居住し、通勤し、又は通学する者であり、かつ、当庁の支援する意思がある15歳以上(中学生を除く。)の方で、以下のいずれかの要件を満たす方です。

- 応急救護に関する知識を有する(救命講習、赤十字救急法救急員等)

- 過去に消防団員・消防少年団員として1年以上の経験を有する方

- 震災時等、復旧活動時の支援に必要となる資格、技術等を有する方

(3)災害時支援ボランティアの活動

災害時支援ボランティアは、震災や台風などの自然災害や大きな事故が発生した場合に、消防署の支援を行います。具体的な活動は、応急救護活動や後方支援活動※などです。また、地域防災力向上のために、都民等への応急救護、防火防災訓練の指導者としても活躍しています。

後方支援活動……給食支援活動、食料・飲料水の搬送、仮設トイレの設定、消防隊のホース撤収など

(4)災害時支援ボランティアになるには

居住、通勤、通学している地域を管轄する消防署に事前に登録します。その後、消防署の支援に必要な知識等を習得するため、登録消防署が主催する「ボランティア講習」を受講します。

(5)災害時支援ボランティアの特徴

災害時支援ボランティアと一般のボランティアとでは、その活動上で大きな違いがあります、一般ボランティアの多くは、被災地に設置されたボランティアセンター等の指示の下、避難所運営のサポートや被災者に身辺なケアをメインとするのに対し、災害時支援ボランティアは、震度6弱以上の地震、台風などの自然災害や大きな事故が発生した場合に、あらかじめ登録してある消防署や最寄りの消防署に自発的に参集し、応急救護活動や消防署内外での後方支援活動等にあたります。

なお、震災以外の災害は、消防署からの要請により、任意で参集し消防署の後方支援活動等を行います。

問合せ先

- 防災安全課