第5章 火災の予防

- 火事を起こさないために……キッズ団員

- 第4章 火災を防ぐ……ジュニア団員

- 第2章 火災を防ぐ……高校生団員

この章の趣旨

- 燃焼と消火の原理について学ぶとともに、住宅火災の発生原因から、火災予防のポイントを学ぶ。

| 基本科目 | 指導内容 | 達成目標 |

|---|---|---|

| 防火・防災 |

|

キッズ団員用カリキュラム

|

ジュニア団員用カリキュラム

|

||

リーダー団員用カリキュラム

|

1 火災の予防

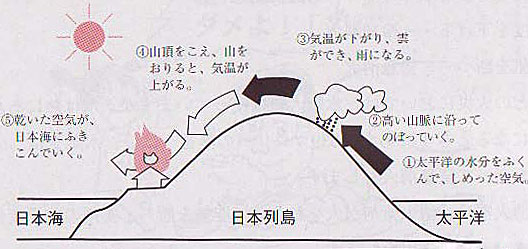

1年を通じて火災が特に発生しやすいのは、暖房器具などを使う機会が増える秋から春までです。特に春先に火災が起こりやすいのは、気象条件が大きく関係しています。

この季節には、水分を多量に含んだ空気が太平洋で発生し、日本列島を日本海側に向けて越える時に太平洋側で雨を降らせるため、日本海側に吹き込む時には乾いた空気となります。その乾燥した空気が火災を起こさせる要因となります。このような気象状況をフェーン現象といいます。

昭和9年3月21日の北海道函館市の大火、昭和27年4月17日の鳥取市の大火、昭和31年3月20日の秋田県能代市の大火、平成28年12月22日の新潟県糸魚川市の大火もこの現象によるものです。

乾燥した日が続いた後、寒冷前線が通過し、風が北寄りから西や南よりに変わるような気象状況の時は特に注意が必要であり、このような火災の発生しやすい時期をとらえて、春・秋の年2回、全国的に火災予防運動が行われます。春の火災予防運動は、3月1日から7日まで、秋の火災予防運動は、11月9日から15日まで行われ、火災予防思想の普及を図り、火災の発生を防止し、死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。

この期間中は、消防少年団の活動として、各地域で行われる防火防災訓練への積極的参加やパレード、街頭広報などを通じて火災予防を呼びかけます。

2 燃焼と消火の理論

火の燃え方は、ひとつとして同じものはありません。火災の発生した場所、時間、気象状況、建物の構造などのいろいろな条件が重なり合って、燃え方がそれぞれ異なります。

(1)燃焼の三要素

物が燃えるためには、「可燃物」・「酸素」・「熱」の三つの条件が必要です。これを「燃焼の三要素」といいます。

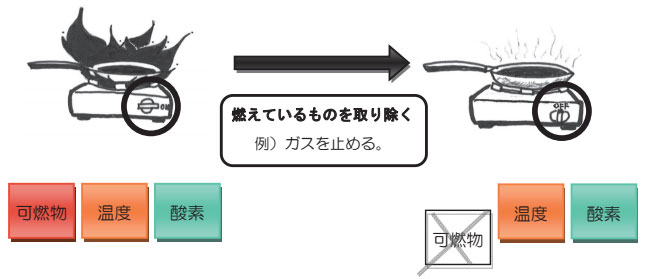

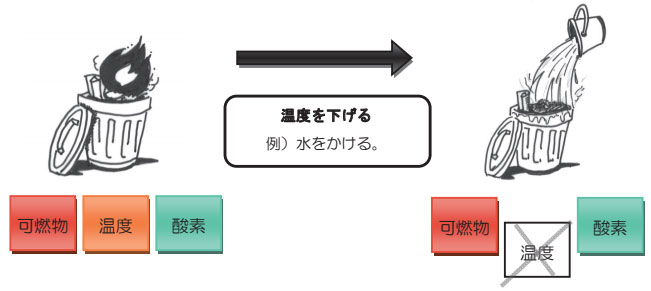

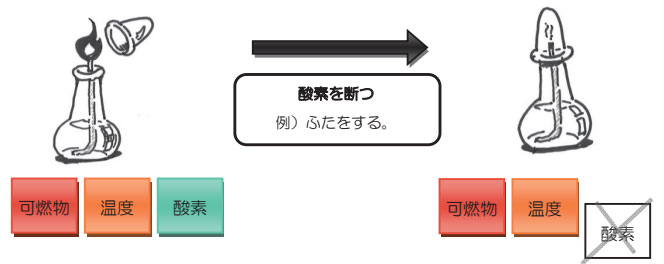

(2)消火の三原則

燃焼の三要素のうち、どれか1つでも取り除くことができれば燃焼を止めることができます。消火の方法には、「除去消火」、「冷却消火」、「窒息消火」があります。

除去消火の例

横スクロールして確認できます。

冷却消火の例

横スクロールして確認できます。

窒息消火の例

横スクロールして確認できます。

3 火災の実態

令和4年中に東京消防庁管内で発生した火災件数は3,953件で、焼損床面積は21,974㎡でした。火災件数は、平成18年に6,000件、平成26年には5,000件、平成28年以降は4,000件前後を推移しています。

令和4年中の火災による死者は89名で、負傷者は742名でした。

また、火災は、建物火災、車両火災、船舶火災、航空機火災、林野火災、その他火災の6種類に分類されますが、火災件数のうえでは、建物火災が最も多く、令和4年中は全体の72.1%を占めています。

(1)出火原因の推移

次の表は、東京消防庁管内の最近10年間の主な出火原因別火災件数の推移です。

出火原因は、

- 1位「放火及び放火の疑い」

- 2位「たばこ」

- 3位「ガステーブル等」

の順となっています。令和元年は「たばこ」の方が多い。

| 年次 | 火災 件数 |

1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 令和 4年 |

3,953 | ″ 601 |

″ 569 |

″ 331 |

″ 96 |

″ 89 |

″ 89 |

″ 81 |

″ 68 |

″ 48 |

配電線 42 |

| 令和 3年 |

3,939 | ″ 590 |

″ 583 |

″ 361 |

″ 90 |

コンセント 86 |

電気ストーブ 85 |

差し込みプラグ 82 |

コード 53 |

屋内線 42 |

蛍光灯 41 |

| 令和 2年 |

3,694 | 放火・放火の疑い 641 |

たばこ 508 |

″ 399 |

″ 72 |

″ 69 |

″ 62 |

″ 60 |

″ 59 |

蛍光灯 41 |

溶接器 35 |

| 令和 元年 |

4,088 | たばこ 689 |

放火・放火の疑い 641 |

″ 347 |

大型ガスこんろ 110 |

電気ストーブ 85 |

差し込みプラグ 85 |

コード 62 |

″ 56 |

屋内線 56 |

溶接器/ 蛍光灯 43 |

| 平成 30年 |

3,973 | ″ 705 |

″ 651 |

″ 305 |

大型ガスこんろ 98 |

電気ストーブ 71 |

差し込みプラグ 64 |

コード 57 |

″ 56 |

ロウソク 41 |

屋内線 39 |

| 平成 29年 |

4,205 | ″ 896 |

″ 691 |

″ 360 |

電気ストーブ 100 |

大型ガスこんろ 95 |

コード 74 |

差し込みプラグ 64 |

″ 59 |

火遊び 49 |

ロウソク 46 |

| 平成 28年 |

3,982 | ″ 881 |

″ 586 |

″ 363 |

″ 110 |

″ 85 |

差し込みプラグ 64 |

″ 61 |

″ 59 |

ロウソク 48 |

屋内線・蛍光灯 41 |

| 平成 27年 |

4,433 | ″ 1,027 |

″ 664 |

″ 457 |

″ 118 |

″ 75 |

″ 72 |

コード 57 |

コンセント 53 |

差し込みプラグ 47 |

屋内線 46 |

| 平成 26年 |

4,805 | ″ 1,381 |

″ 710 |

″ 415 |

大型ガスこんろ 110 |

電気ストーブ 104 |

″ 76 |

ロウソク 56 |

ライター 46 |

″ 45 |

溶接器 43 |

| 平成 25年 |

5,190 | ″ 1,622 |

″ 737 |

″ 418 |

″ 105 |

大型ガスこんろ 102 |

火遊び 74 |

たき火 56 |

″ 52 |

コード 49 |

ライター 47 |

1 治外法権火災は、「火災件数」欄のみ計上し、原因別件数から除いています。

2 「管外からの延焼火災」を除いています。

(2)住宅火災の最新情報

東京消防庁では、最新の情報をホームページなどで公開しています。最新の情報を調べてみましょう。

もし服に火がついてしまったら・・・

その場で止まりましょう。走って逃げると火は大きくなります。

水をかけて消す

そばに水があったら、水をかけたり、水に飛び込んだりして消します。

転がって消す

そばに水がなかったら、床や地面の上を、丸太棒が坂道をゴロゴロと転がるように、身体全体でゴロゴロと転がり火を消しましょう。(ストップ・ドロップアンドロール)

4 暮らしの中の防火

(1)放火(放火の疑いを含む)

放火及び放火の疑いのある火災は、過去30年以上にわたり出火原因の上位となっています。

建物の出火場所からみると、「共同住宅」と「住宅」の居住用途で多く発生しています。共同住宅では、共用部分(玄関・ホール・階段・廊下・踊場など)での玄関ドア内の新聞や郵便物、廊下のダンボールやごみなどに放火されているケースが多く見られます。住宅では「居室等」、「車庫・駐車場等」及び「物置・倉庫」が多く、施錠されていない部分からの侵入放火や、新聞やごみなどへの放火に注意する必要があります。

出火時間からみると、日が沈む夕方から人々が睡眠する時間帯に多く発生しており、家の周囲の照明、門扉等の施錠、建物外周部の整理整頓に努め、可燃物を放置しないなど、平素からの注意が必要です。

放火されないためのポイント

- 空き家、物置、車庫などにカギをかけ、外出時や就寝時には戸締りを確認する。

- 家の周囲に燃えやすいものを放置しない。

- ゴミは、決められた日の決められた時間に出す。

(2)たばこ

たばこに起因する火災は、炎を上げて燃えだすまでに、長時間にわたり無炎の状態で燃焼を続けるという特徴があります。このため、燃焼状態に気が付かず、放置され、就寝後や外出後に火災になって被害を大きくする傾向があります。

出火に至った経過をみると、たばこの吸殻を不適当な所に投げ捨てたもの、就寝前や起床後に吸ったたばこの火種が布団などの可燃物の上に落ちたもの、外出の前にたばこを吸い、吸殻の後始末が不充分だったものなどがほとんどを占めています。

たばこ火災を防ぐポイント

- 吸殻は、水をかけ、確実に消えていることを確認してから、吸殻専用の不燃性容器に捨てる。

- 寝たばこはやめる。

- 喫煙場所には、しっかりした大きめの灰皿を準備し、必ず水を入れておく。

- 灰皿に吸殻をためずに、定期的に捨てる。

(3)こんろによる火災

住宅火災の出火原因で1番多いのは、こんろによる火災です。こんろによる火災の一例として、火をつけたままその場を離れてしまうことで、火災となることが挙げられます。電話や来客、洗濯、テレビなど調理中にその場を離れる時には、必ず火を消してから離れてください。

近年はIHクッキングヒーターを利用する人も増えてきましたが、IH専用鍋などを使用しなかったり、少量の油しか入れずに揚げ物をすることで急激に加熱され火災になることもあります。

こんろからの出火防止のポイント

- こんろで調理するときは、絶対にその場を離れない。

- 揚げ物をするときは、過熱防止装置付きのこんろを使う。

- その場を離れる時は、必ず火を消す。

- こんろの上に、ふきんなどを干さない。

- こんろの周囲に燃えやすいものを置かない。

- 天ぷら油の凝固剤を使うときは、そばを離れない。

- 換気扇や壁、魚焼きグリルなどは、定期的に掃除する。

- 油の量は取扱い説明書に記載された量以上を使う。

天ぷら油火災に注意

天ぷら油は通常175℃前後で使われますが、例え火が小さくてもそのまま加熱し続けると油温はどんどん上昇し、約370℃前後に達すると自然発火します。

また、消火器でいったんは消えても、油温が下がらない限り、何度でも発火します。調理中にその場を離れる時には、必ず火を消しましょう。

天ぷら油火災が発生したら・・・

- ガスの元栓を閉める。

- 油面を覆うようにして消火器を放射する。

- いったん消火したらすぐに鍋の蓋などで空気を遮断し温度が下がるのを待つ。

(4)電気火災

テレビや冷蔵庫などの電気製品に係わる火災が多く発生しています。火災の原因としては、「短絡(ショート)」「絶縁劣化による発熱」「トラッキング現象」などがあります。

火災になった経緯としては配線等の不適切な工事、タンスなどの家具の下敷きとなった電気配線の短絡、たこ足配線、コンセント周りのホコリなどの原因がありますが、これらは、日頃の注意で防げるものです。コンセント周りは定期的に掃除する、たこ足配線はしないなどの心掛けにより、電気火災を防ぐことができます。

また、平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、電気が復旧した後、家屋の倒壊時等に切断された屋内配線、家具等の下敷きになっていた電気器具や、転倒した熱帯魚のヒーターが通電状態となり、火災が発生しました。避難する際には、ブレーカーを必ず切ることが大切です。

トラッキング現象

電気機器等の電源プラグを長期間コンセントに差し込んだ状態で使用していると、ほこりがプラグの周囲に付着し湿気を持つようになります。そのため、プラグに漏洩電流が流れ、表面に炭化導電路(トラック)が形成され、表面絶縁破壊を起こします。これをトラッキング現象といいます。

電気器具からの出火防止のポイント

- 冷蔵庫やテレビの後ろなど、普段隠れているところも掃除する。

- テーブルタップは決められた容量以内で使用する。

- 電気製品のコードを束ねたまま使用しない。

- 普段使わない電気製品のコンセントは、抜いておく。

- 電気コードが、家具などの下敷きにならないようにする。

(5)子供の火遊び火災

平成30年から令和4年までの5年間で、東京消防庁管内では、13歳以下の子供がライターやマッチ等の「火遊び」に起因する火災が118件発生しています。

ライターの使用による火災発生が多く、子供には幼児期から火災の怖さや火遊びの危険性を教えるとともに、ライターを使用する大人は子供が簡単に操作できないチャイルドレジスタンス機能を備えたライターを使用することが必要です。

ライター規制の導入

平成22年、消費生活用製品安全法施行令の一部が改正され、規制対象製品にライターが追加され、平成23年9月27日から、CR(チャイルド・レジスタンス)機能を施した安全対策済みライターなどが市場で販売されています。

販売できるライターは、以下の3つの要件を備えたものです。

- ライターの基本性能の要件を定めたJIS規格を採用したもの

- 子供が簡単に操作できないCR機能を備えたもの

- 子供が興味を持ちやすい玩具(ノベルティー)型でないもの

規制対象外となるライターもあります。(例:燃料タンクが金属製のもの)

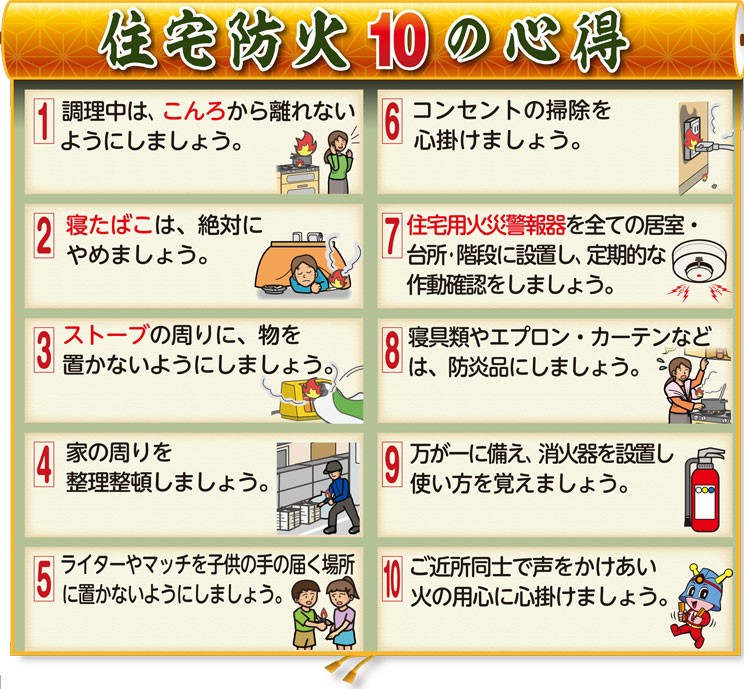

(6)住宅防火10の心得

横スクロールして確認できます。

5 住宅用火災警報器

(1)住宅用火災警報器

住宅用火災警報器は、火災の煙や熱を感知して、音声や警報音で知らせてくれる機器で、火災の早期発見に大変有効です。

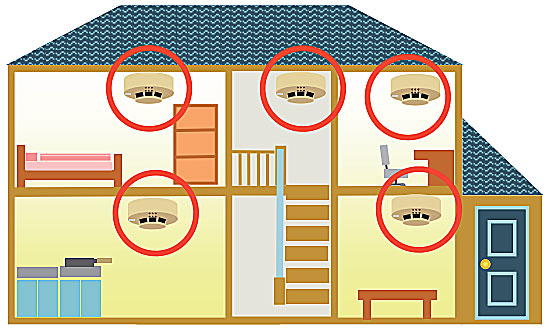

(2)住宅用火災警報器の設置場所

居間、リビング、子供部屋、寝室などの普段使っている居室、階段、台所の天井または壁に設置が必要です。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)

自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている部屋などは、設置の必要がありません。

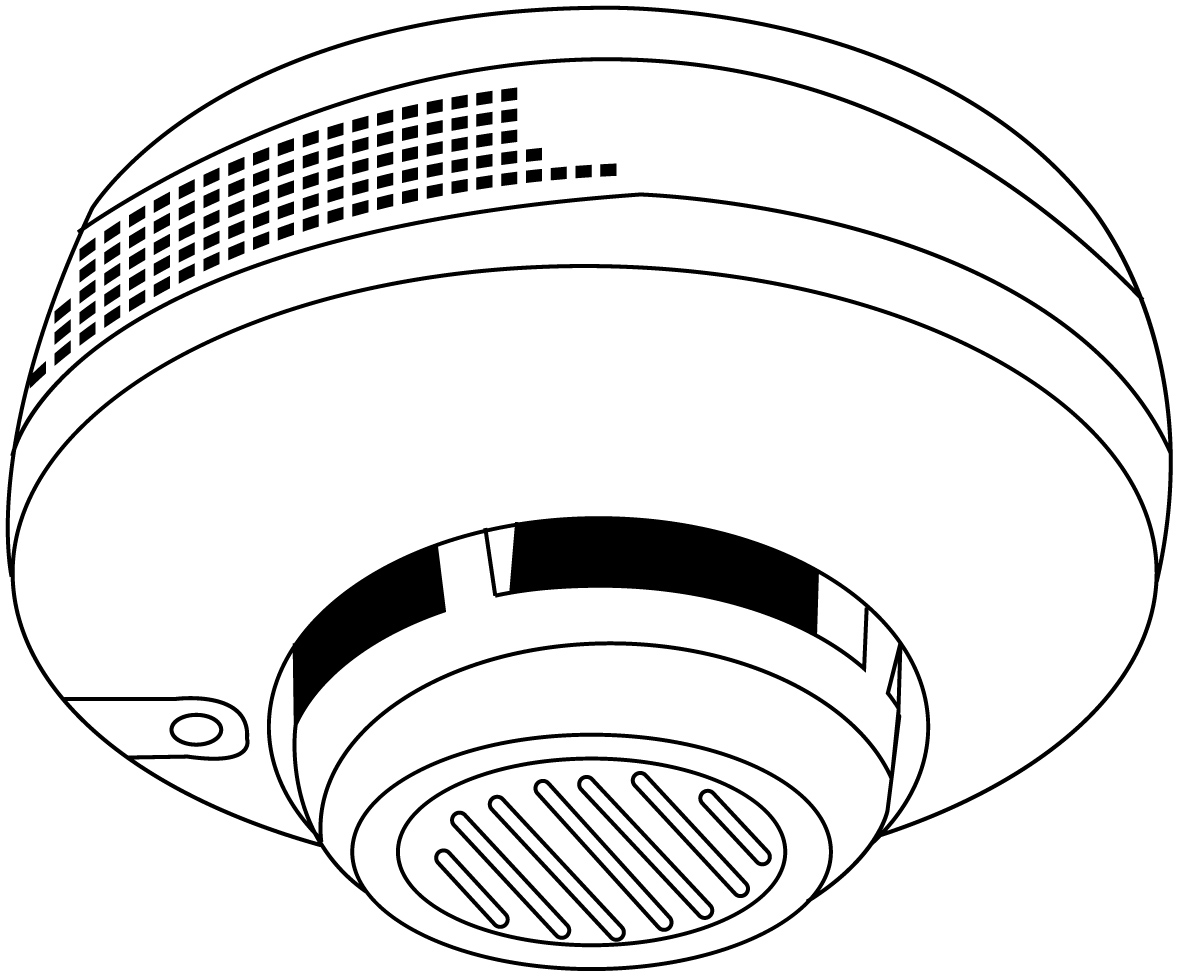

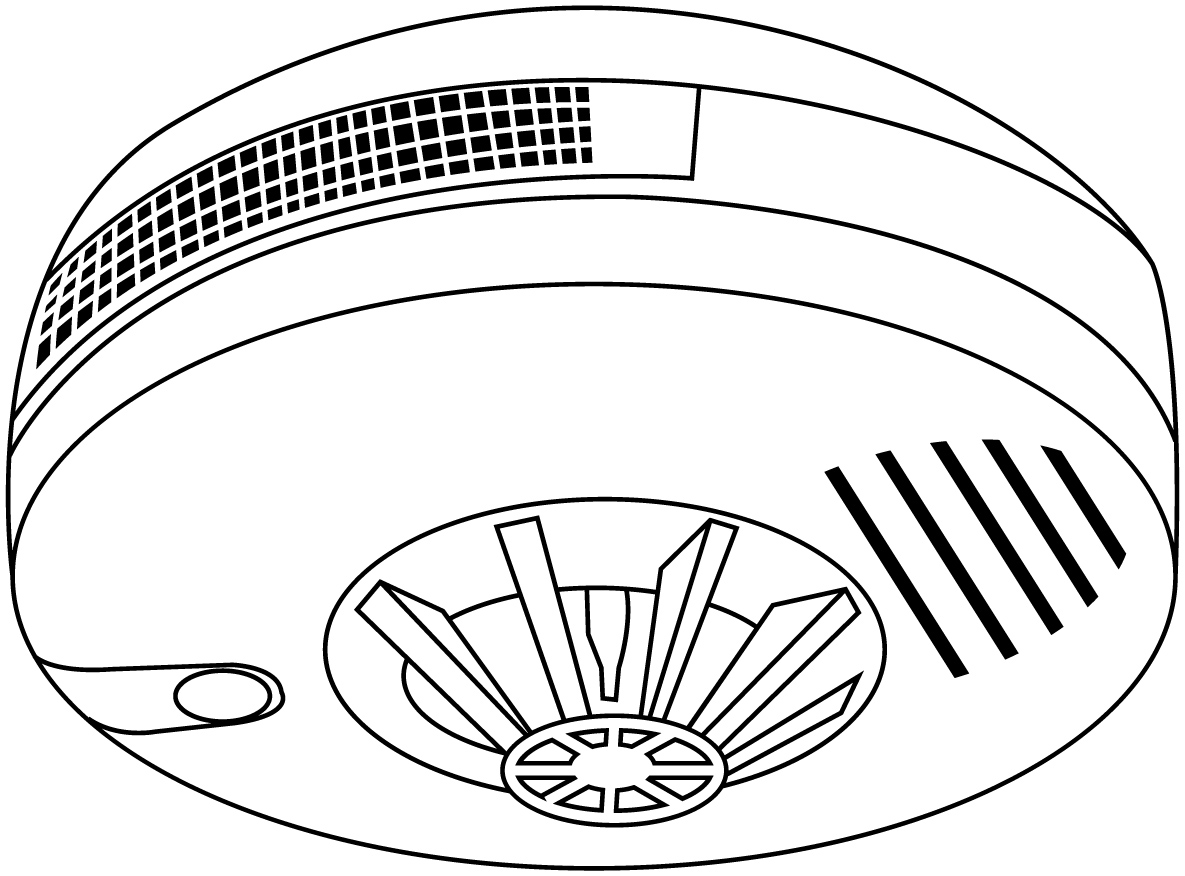

住宅用火災警報器の設置場所・種類

居室、階段(居間、ダイニング、子供部屋、寝室など)

台所、その他火災以外の煙を感知し警報を発するおそれのある場所

または

(3)住宅用火災警報器のメンテナンス

住宅用火災警報器の電池が切れていたり、故障していたりすると、いざという時に効果を発揮できません。日頃からお手入れをして、定期的に作動確認をしましょう。

お手入れ

警報器にホコリが付くと火災を感知しにくくなります。汚れが目立ったら、乾いた布でふき取りましょう。特に、台所に設置した警報器は、油や煙により汚れが付くことがあります。布に水や石けん水を浸し、十分絞ってから汚れをふき取ってください。

定期的に作動確認をしましょう

正常に作動するか、定期的にテストをしましょう。テストは、ボタンを押したり、ひもが付いているタイプのものは、ひもを引いて行います。詳しくは製品の取扱説明書を見ましょう。

設置後10年で本体交換を推奨します

家電製品の標準的な使用期間は、一般的に7年から10年といわれています。

住宅用火災警報機も同様で、電子部品の劣化等で火災を感知しなくなることがあり、とても危険です。設置後10年を目安に機器本体の交換をおすすめします。

エプロンや寝具類などは防炎品にしましょう

火災でケガをした原因には、「調理中に衣服のすそに火が触れて着火した」「仏壇のろうそくに衣服のそでが触れて着火した」などが多くあります。

服に着火した場合はやけどが重症化することが多いですが、燃えにくい「防炎品」を使用することにより、被害は軽減されます。

基準を満たした商品には、(公財)日本防炎協会の認定マークが貼付されています

比較燃焼実験

問合せ先

- 防災安全課