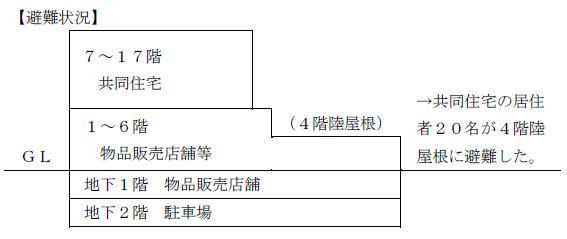

共同住宅の居室内で発生した火災において、 防災センター勤務員を中心に 一連の自衛消防活動を迅速、的確に行い、 延焼拡大を防いだ事例

| 用途等 | 複合用途(16項イ)地上17階地下2階 | 出火場所 | 11階居室 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 焼損程度 | 建物ぼや | 出火時間帯 | 昼 | ||

| けが人等 | なし | ||||

| 出火原因 | 不明 | ||||

| 自衛消防活動の状況※ | |||||

| 発見 現場駆付け |

火元住戸の妻Aは居間で煙臭さを感じ、室内を確認すると書斎の机の脇付近から1m位の炎が立ち上がっているのを発見した。 | ||||

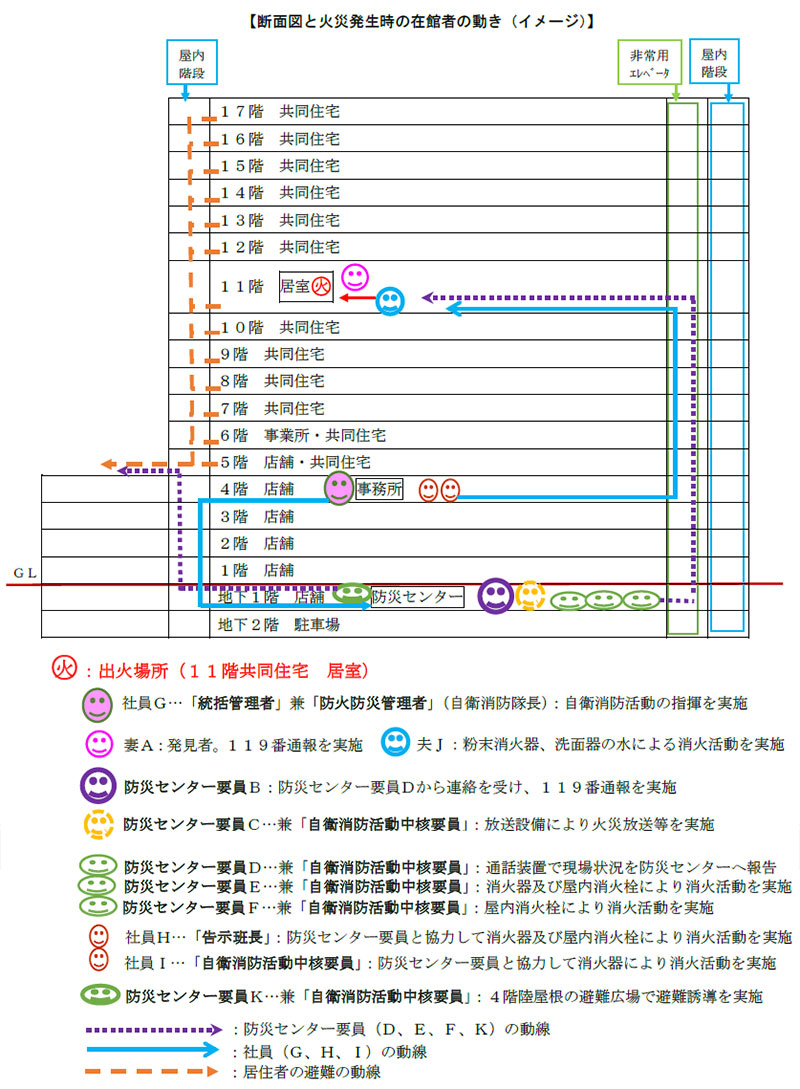

| 防災センターにて自動火災報知設備の主音響装置が鳴動した。 防災センター要員Bが受信機を確認すると「11階」を表示していた。 防災センター要員Cは、放送設備で自動火災報知設備が作動した旨を全館放送した。 放送により、他室にいた防災センター要員D、E、F(3名)が携行品(マスターキー、懐中電灯、携帯電話)を持って現場に向かった。 また、4階建物所有会社の事務所からは、統括管理者兼防火防災管理者(自衛消防隊長)である社員Gが防災センターへ向かい、社員H、I(2名。※Hは告示班長)が現場に向かい、現場で防災センター要員D、E、Fと合流した。 |

|||||

| 通報 | 妻Aは寝室で横になっていた夫Jに火災を知らせた後、自宅の電話から119番通報を行った。(第1報) | ||||

| 現場で火災を確認後、防災センター要員Dは自動火災報知設備の発信機の通話装置により防災センターに連絡し、連絡を受けた防災センター要員Bは防災センターの固定電話から119番通報を行った。(第2報) | |||||

| 初期消火 | 夫Jは、玄関に設置されていた粉末消火器1本で消火後、さらに風呂の水を洗面器に汲み5、6杯かけて初期消火を行った。 | ||||

| 防災センター要員E、社員H、Iの3名は、共用廊下に設置された粉末消火器5本を搬送し、室内において燃焼物に薬剤を放射した。 その後、余熱があったことから、燃焼物を室内から共用廊下に出し、防災センター要員E、F、社員Hの3名は、屋内消火栓設備のホースを1線延ばして、燃焼物をかき混ぜながら残火処理を行った。 防災センター要員Dは、これら初期消火の補助を行った。 |

|||||

| 避難誘導 | 現場確認員からの火災発生の報告を受けて、防災センター要員Cは、全館に火災発生の伝達及び避難指示の放送を行った。 防災センター要員Kは救急箱を持参して4階に向かい、上階から避難してきた住宅棟の居住者20名を、4階陸屋根の避難広場に誘導した。 一方、火災発生階においては、防災センター要員が現場に駆け付けた時点で既に鎮圧状態で、拡大危険もないと判断されたため、近隣住戸に対する積極的な声掛けや避難指示は行っていない。 |

||||

|

|||||

| 防火管理上の推奨点 | |||||

| 火災発生から通報、消火器及び屋内消火栓設備を活用した初期消火、放送設備を活用した避難誘導等の一連の自衛消防活動を、防災センターを中心に有機的かつ組織的に行ったことにより被害を最小限に止めることができました。 特に、屋内消火栓設備を活用した残火処理や、鎮火時の全館一斉放送等、丁寧で着実な自衛消防活動が行われました。 |

|||||

| 防火管理上のポイント | |||||

| 火災予防条例第55条の2の2に定める防災センターは、火災の発生場所、延焼拡大状況、逃げ遅れの有無や傷者の発生状況、消防・防災設備等の作動状況等、災害に係るすべての情報が集約される防火対象物自衛消防隊(本部隊)の拠点となる場所です。 防災センター要員は、災害発生時には、総合操作盤等の操作、制御等のみならず、自衛消防隊員として119番通報や放送設備を活用した在館者への情報伝達・避難誘導等を行い、現場へ急行して初期消火活動を行うなど、統制された組織的な活動を求められます。 防火管理者の皆さんは、自衛消防訓練を繰り返し行うことにより、防災センター要員をはじめとした全従業員の自衛消防活動技術の向上に努めるとともに、消防計画に定められた任務分担や活動内容を検証し、実態と合わない部分など必要に応じて消防計画の見直し、改善を図る必要があります。 |

|||||

自衛消防活動の状況は、関係者からの聞き取りによるものです。

【自衛消防資格者の用語の解説】

消防法で定められた一定の大規模な建物においては、「自衛消防業務講習修了証」を有する等の有資格者をリーダーに据えて、各業務班長への教育に「自衛消防業務講習」の受講を求める「自衛消防組織」の設置が義務付けられています。(消防法第8条の2の5)

この、「自衛消防業務講習修了証」を有する等の有資格者たるリーダーのことを「統括管理者」と呼びます。

また、教育として「自衛消防業務講習」の受講を求められる業務班長のことを「告示班長」と呼びます。火災予防条例で定められた一定規模の建物においては、火災・地震その他の災害が発生した場合の自衛消防力の強化を図るため、「自衛消防技術認定証」を有する有資格者を、自衛消防活動の中核(中心)となる隊員として、防災センターや管理室(建物本部)や各事業所フロア(建物地区)の要所に散りばめて配置することが義務付けられています。(火災予防条例第55条の5)

この「自衛消防技術認定証」を有する有資格者たる自衛消防活動の中核(中心)となる隊員のことを「自衛消防活動中核要員」と呼びます。

火災予防条例で定められた一定規模の建物は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の総合操作盤及び制御装置等を、必要な構造や機能等を有する「防災センター」において集中して管理しなければなりません。(火災予防条例第55条の2の2)

当該条例で定める「防災センター」には、「防災センター要員講習修了証」と「自衛消防技術認定証」を有する者のうちから、消防用設備等又は特殊消防用設備等の総合操作盤及び制御装置等の監視、操作等の業務に従事し、及び災害等が発生した場合に自衛消防の活動を行う者を、常時配置しなければなりません。(条例第55条の2の3)この「防災センター要員講習修了証」と「自衛消防技術認定証」を有し、総合操作盤及び制御装置等の監視、操作等の業務及び災害時の自衛消防活動を行う者を「防災センター要員」と呼びます。

問合せ先

- 防火管理課