第6章 地震に備える

- 地震にそなえる……キッズ団員

- 第5章 地震と防災……ジュニア団員

- 第5章 地震に備える……リーダー団員

- 第5章 大地震時の東京の被害想定……高校生団員

この章の趣旨

- 地震発生のメカニズム、東京都の被害想定を学び、日常生活の様々な場面で地震から身を守る方法を身に付けるようにする。

- 地震の時に危ないものに気づき、自らの安全、そして家族の安全を守れるようにする。

| 基本科目 | 指導内容 | 達成目標 |

|---|---|---|

| 防火・防災 |

|

キッズ団員用カリキュラム

|

ジュニア団員用カリキュラム

|

||

リーダー団員用カリキュラム

|

||

高校生準指導者用カリキュラム

|

1 地震発生のしくみ

日本は、世界的に見ても地震の多い国だと言われています。では、なぜ地震が起きるのでしょうか。

その原因は、地球表面を覆っている「プレート」にあると考えられています。プレートは陸地や海を乗せる土台で、厚さ20~100km、幅数千kmに及ぶ巨大な板のようなもので、非常にゆっくりしたスピードで移動しています。

地球は十数枚のプレートで隙間なく覆われ、多くの地震は、このプレートとプレートの境界付近で発生しています。日本周辺で地震が多いのは、日本列島がプレートの境界にあるためだと考えられています。

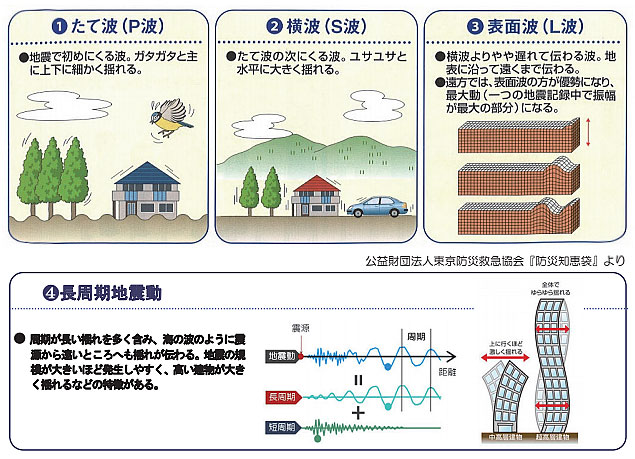

2 地震の波

3 地震の規模と強さ

(1)地震の規模

地震の起こった場所(震源)から出るエネルギーの大きさを、マグニチュード(M)で表します。

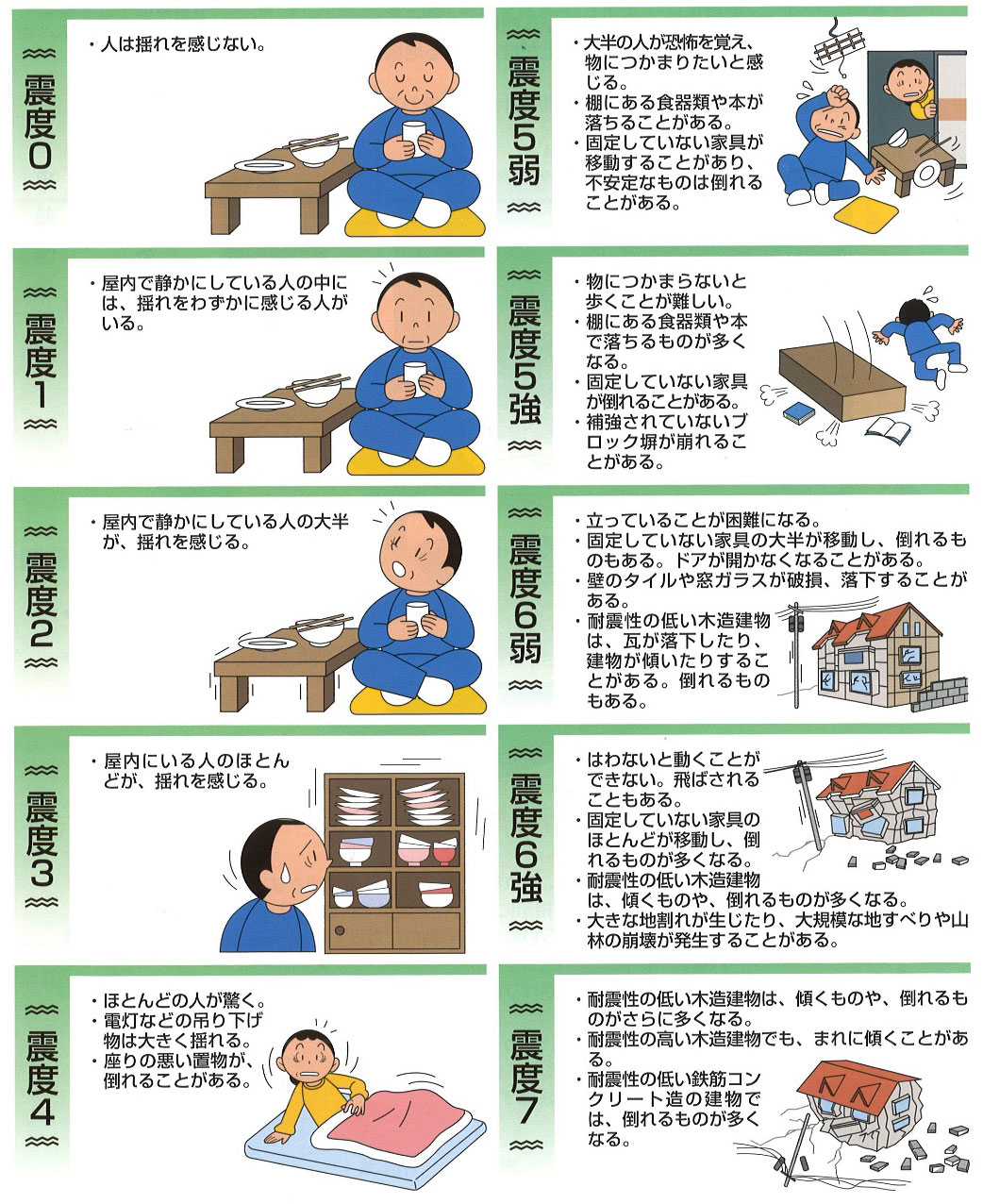

(2)地震の強さ

ある場所で感じる地震の揺れの強弱を震度で表します。マグニチュードが同じ地震であっても、震源が遠ければ震度は小さく、震源が近ければ震度は大きくなります。

震度は、震度0から震度7までの10階級に区分されており、これを震度階と言います。(震度5と震度6はいずれも、強・弱の2階級に分かれています。)

横スクロールして確認できます。

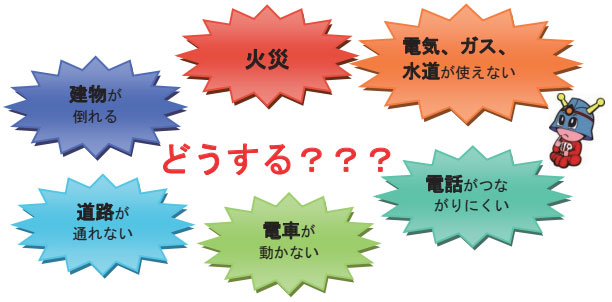

4 地震による被害

(1)火災

関東大震災、阪神・淡路大震災など過去の地震では火災によって大きな被害が出ました。

地震による火災は、同時に多数の場所で発生するといった特徴があり、消防力を上回る火災件数が発生したり消防水利が使用不能となったりした場合には、被害も大きなものとなります。

ちなみに、関東大震災における当時の東京市内の焼損面積は36万m2、阪神・淡路大震災における兵庫県内の焼損面積は83万m2に及ぶものでした。

(2)建築物、道路等の倒壊、破壊

地震による災害で火災とともに大きな被害を与えるものが、建築物や道路、鉄道などの倒壊です。

過去の地震においては、建築物などに耐震性がなく大きな被害が発生しましたが、耐震性について建築基準法等で一定の定めがあった阪神・淡路大震災においても、一般の住宅の倒壊のみならず高速道路などにも大きな被害が発生しました。

また、近年の地震災害の特徴として電気、ガス、水道、電話などのいわゆる「ライフライン」が大きな被害を受け、個人生活はもちろんのこと都市機能そのものが大きく損なわれることがあげられます。

(3)液状化

液状化とは、地盤が地震の揺れによって、液体のようになる現象です。地盤の土の粒子がばらばらになり、地下水の中に浮いたような状態になるため、建物が傾いて倒壊したり、地中に沈んだりすることがあります。

また、地下に埋められていたマンホール、ガス管などが浮き上がってくることもあり、電気・ガス・水道などのライフラインにも大きな被害を与えます。

(4)津波

海域を震源とする地震が発生すると、海岸地域では津波の危険性があります。

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では、最大震度7の地震が発生した後、巨大な津波が青森県から千葉県までの太平洋沿岸地域を襲い、多くの尊い命を奪いました。また、船舶や家屋にも多くの被害を及ぼしました。

過去には、日本から見ると地球の反対側にあたる場所(1960年5月23日南米チリ沿岸で発生の地震)で発生した地震による津波が日本を襲い、大変な被害(日本での死者139名)が発生したこともあります。

平成5年に発生した北海道南西沖地震でも、奥尻島が津波に襲われ、多くの人命が失われました。

海岸で地震を感じた場合は一刻も早く高台に避難することが必要です。

津波に関する心得

- 地震を感じたら、すぐ海辺から離れる。

- 正しい情報をラジオ、テレビ、広報車等を通じて入手する。

- 地震を感じなくても、津波警報が発表されたら沿岸の危険な区域にいる人は、すぐ避難する。

- 津波注意報でも、海水浴や磯釣りは危険なので行わない。

- 津波は繰り返し襲ってくるので、警報、注意報解除まで気をゆるめない。

| 発生年月日 | 地震名等 | マグニチュード | 住宅被害(棟) | 死者数 |

|---|---|---|---|---|

| 大正 12.9.1 | 関東地震(関東大震災) | 7.9 | 576,262 | 約105.000 |

| 13.1.15 | 丹沢地震 | 7.3 | 1.298 | 19 |

| 14.5.23 | 北但馬地震 | 6.8 | 3.475 | 428 |

| 昭和 2.3.7 | 北丹後地震 | 7.3 | 16,295 | 2.925 |

| 5.11.26 | 北伊豆地震 | 7.3 | 2.240 | 272 |

| 6.9.21 | 西埼玉地震 | 6.9 | 206 | 16 |

| 8.3.3 | 昭和三陸地震 | 8.1 | 7,479 | 3.008 |

| 10.7.11 | 静岡地震 | 6.4 | 814 | 9 |

| 14.5.1 | 男鹿地震 | 6.8 | 585 | 27 |

| 18.9.10 | 鳥取地震 | 7.2 | 7,736 | 1.083 |

| 19.12.7 | 東南海地震 | 7.9 | 29,189 | 998 |

| 20.1.13 | 三河地震 | 6.8 | 12.142 | 2.306 |

| 21.12.21 | 南海地震 | 8.0 | 15.640 | 1.330 行方不明 113 |

| 23.6.28 | 福井地震 | 7.1 | 40,035 | 3.769 |

| 24.12.26 | 今市地震 | 6.4 | 873 | 10 |

| 27.3.4 | 十勝沖地震 | 8.2 | 906 | 33 |

| 35.5.23 | チリ地震津波 | 9.5 | 2.830 | 139 |

| 36.2.2 | 長岡地震 | 5.2 | 220 | 5 |

| 37.4.30 | 宮城県北部地震 | 6.5 | 369 | 3 |

| 39.6.16 | 新潟地震 | 7.5 | 2.250 | 26 |

| 43.2.21 | えびの地震 | 6.1 | 368 | 3 |

| 43.5.16 | 1968年十勝沖地震 | 7.9 | 691 | 52 |

| 49.5.9 | 1974年伊豆半島沖地震 | 6.9 | 139 | 30 |

| 53.1.14 | 1978年伊豆大島近海の地震 | 7.0 | 94 | 25 |

| 53.6.12 | 1978年宮城県沖地震 | 7.4 | 1.383 | 28 |

| 57.3.21 | 1982年浦河沖地震 | 7.1 | 13 | - |

| 58.5.26 | 1983年日本海中部地震 | 7.7 | 1.584 | 104 |

| 59.9.14 | 1984年長野県西部地震 | 6.8 | 14 | 29 |

| 62.3.18 | 日向灘を震源とする地震 | 6.6 | - | 1 |

| 62.12.17 | 千葉県東方沖を震源とする地震 | 6.7 | 16 | 2 |

| 発生年月日 | 地震名等 | マグニチュード | 住宅被害(棟) | 死者数 |

| 平成 5.1.15 | 平成5年(1993年) 釧路沖地震 |

7.5 | 53 | 2 |

| 5.7.12 | 平成5年(1993年) 北海道南西沖地震 |

7.8 | 601 | 202 行方不明 28 |

| 5.10.12 | 東海道はるか沖を震源とする地震 | 6.9 | - | 1 |

| 6.10.4 | 平成6年(1994年) 北海道東方沖地震 |

8.2 | 61 | - |

| 6.12.28 | 平成6年(1994年) 三陸はるか沖地震 |

7.6 | 72 | 3 |

| 7.1.17 | 平成7年(1995年) 兵庫県南部地震 (阪神・淡路大震災) |

7.3 | 111.94 | 6,434 行方不明 3 |

| 12.7.1 | 新島・神津島近海を 震源とする地震 |

6.5 | 15 | 1 |

| 12.10.6 | 平成12年(2000年) 鳥取県西部地震 |

7.3 | 435 | - |

| 13.3.24 | 平成13年(2001年) 芸予地震 |

6.7 | 70 | 2 |

| 15.7.26 | 宮城県北部を震源とする地震 | 6.4 | 1.276 | - |

| 15.9.26 | 平成15年(2003年) 十勝沖地震 |

8.0 | 116 | 行方不明 2 |

| 16.10.23 | 平成16年(2004年) 新潟県中越地震 |

6.8 | 3.175 | 68 |

| 17.3.20 | 福岡県西方沖を震源とする地震 | 7.0 | 144 | 1 |

| 19.3.25 | 平成19年(2007年) 能登半島地震 |

6.9 | 686 | 1 |

| 19.7.16 | 平成19年(2007年) 新潟県中越沖地震 |

6.8 | 1.331 | 15 |

| 20.6.14 | 平成20年(2008年) 岩手・宮城内陸地震 |

7.2 | 30 | 17 行方不明 6 |

| 20.7.24 | 岩手県沿岸北部を震源とする地震 | 6.8 | 1 | 1 |

| 21.8.11 | 駿河湾を震源とする地震 | 6.5 | - | 1 |

| 23.3.11 | 平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震 (東日本大震災) |

9.0 | 122,005 | 19,747 行方不明 2,556 |

| 23.3.12 | 長野県・新潟県県境付近を震源と する地震 |

6.7 | 73 | 3 |

| 23.6.30 | 長野県中部を震源とする地震 | 5.4 | - | 1 |

| 26.11.22 | 長野県北部を震源とする地震 | 6.7 | 81 | - |

| 28.4.14~ | 平成28年(2016年)熊本地震 | 7.3 | 8,667 | 273 |

| 28.10.21 | 鳥取県中部を震源とする地震 | 6.6 | 18 | - |

| 30.6.18 | 大阪府北部を震源とする地震 | 6.1 | 21 | 6 |

| 30.9.6 | 平成30年北海道胆振東部地震 | 6.7 | 469 | 43 |

| 令和 3.2.13 | 福島県沖を震源とする地震 | 7.3 | 114 | 3 |

| 4.3.16 | 福島県沖を震源とする地震 | 7.4 | 217 | 4 |

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震については、令和3年3月1日現在の数値である。

平成28年(2016年)熊本地震については、平成31年4月12日現在の数値である。

平成28年(2016年)熊本地震のマグニチュード及び最大震度は、一連の地震における、これまでの最大の値を記載している。

5 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)

平成23年(2011)3月11日午後2時46分発生

震源:宮城県牡鹿半島の東南東沖 130km

マグニチュード9.0 最大震度7

がれきの上にとり残された大型船

(宮城県気仙沼市)

この地震により、震度6強以上の強い揺れが、東北と関東の広い範囲で観測されました。地震後に発生した津波は、太平洋沿岸部を約500kmにも及び繰り返し襲い、沿岸部の市街地の多くが壊滅的被害を受けました。

死者・行方不明者のうち約9割が、津波で亡くなっています。

被災状況

死 者:19,747人

行方不明:2,556人

住宅全壊:122,005戸

(令和3年3月1日現在)

(千葉県市原市)

6 首都直下地震等による東京の被害想定

いつ発生するか分からない首都直下地震などへの備えを万全にしておくために、最大の被害像を正確に把握しておくことが必要です。東京都は、令和4年5月に首都直下地震等による東京の被害想定を見直し、「東京都の新たな被害想定」を策定しました。

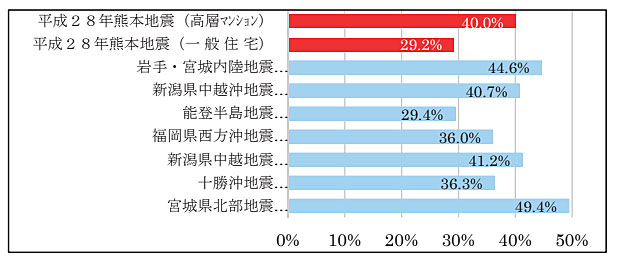

この新たな被害想定は、住宅の耐震化や不燃化などの様々な変化や平成28年熊本地震など全国各地で発生した大規模な地震に関する最新の科学的知見に基づくもので、概要は次のとおりです。

(1)想定結果の特徴

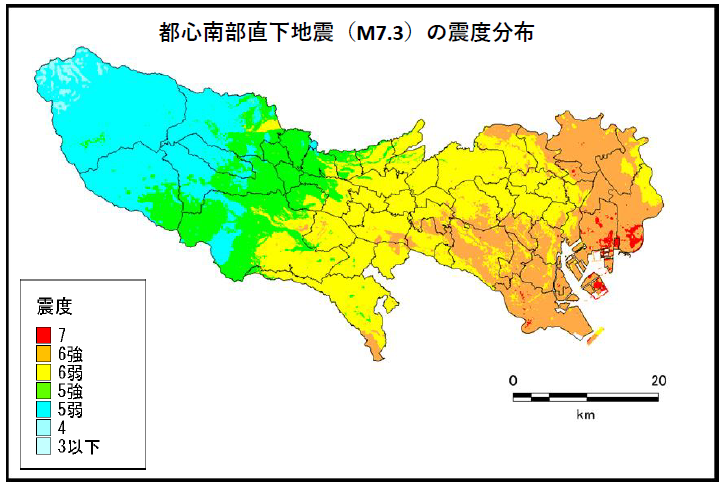

都心南部直下地震

| 人的被害 | 死者 | 6,148人 | |

|---|---|---|---|

| 原因別 | 揺れ等 | 3,666人 | |

| 火災 | 2,482人 | ||

| 負傷者 | 93,435人 | ||

| 原因別 | 揺れ等 | 83,489人 | |

| 火災 | 9,947人 | ||

| 物的被害 | 建物被害 | 194,431棟 | |

| 原因別 | 揺れ等 | 82,199棟 | |

| 火災 | 112,232棟 | ||

| 避難者 | 約299万人 | ||

| 帰宅困難者 | 約453万人 | ||

- 東京都内で最大規模の被害が想定される地震で、震度6強以上の範囲は区部の約6割に広がる。

- 死者が最大で、約6,000人で、建物被害は約19万棟発生すると想定されている。

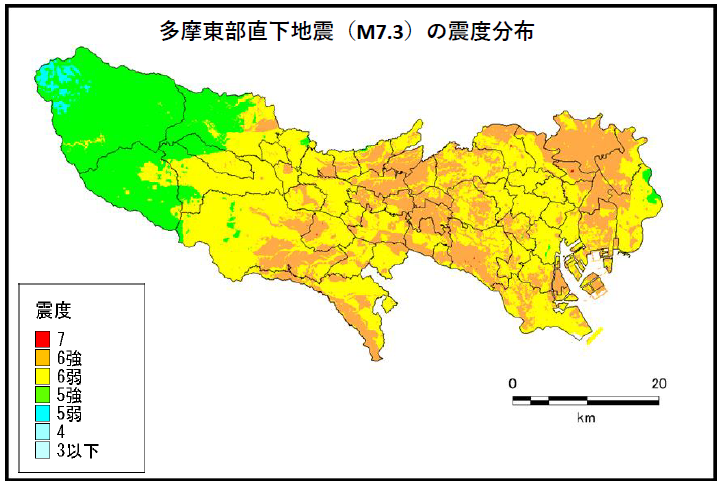

多摩東部直下地震

| 人的被害 | 死者 | 4,986人 | |

|---|---|---|---|

| 原因別 | 揺れ等 | 3,068人 | |

| 火災 | 1,918人 | ||

| 負傷者 | 81,609人 | ||

| 原因別 | 揺れ等 | 74,341人 | |

| 火災 | 7,269人 | ||

| 物的被害 | 建物被害 | 161,516棟 | |

| 原因別 | 揺れ等 | 70,108棟 | |

| 火災 | 91,408棟 | ||

| 避難者 | 約276万人 | ||

- 多摩地域に大きな被害が想定され、震度6強以上の範囲は多摩地域の約2割に広がる。

- 建物被害は約16万棟、死者は約5,000人発生すると想定されている。

東京都「東京都の新たな被害想定~首都直下地震等による東京の被害想定~」(令和4年5月25日公表)を基に作成。

この他の想定地震に対する概要や詳細な被害想定は、東京都のHPで確認できます。

(2)室内被害による人的被害

地震により家具・家電などの転倒・落下・移動などの室内被害が発生すると、予想される死者・負傷者数は次のとおりです。負傷しないように、家具類の転倒・落下・移動防止対策を実施することが重要です。

死者数(冬・夕方)

| 都心南部直下地震 | 多摩東部直下地震 | 大正関東地震 | 立川断層帯地震 | |

|---|---|---|---|---|

| 東京都 | 239 | 216 | 140 | 54 |

| 区部 | 199 | 150 | 106 | 0 |

| 多摩 | 40 | 66 | 34 | 54 |

負傷者数(冬・夕方)

| 都心南部直下地震 | 多摩東部直下地震 | 大正関東地震 | 立川断層帯地震 | |

|---|---|---|---|---|

| 東京都 | 6,496 | 5,721 | 4,247 | 1,465 |

| うち重傷者 | 1,362 | 1,246 | 739 | 239 |

東京都「東京都の新たな被害想定~首都直下地震等による東京の被害想定~」(令和4年5月25日公表)を基に作成

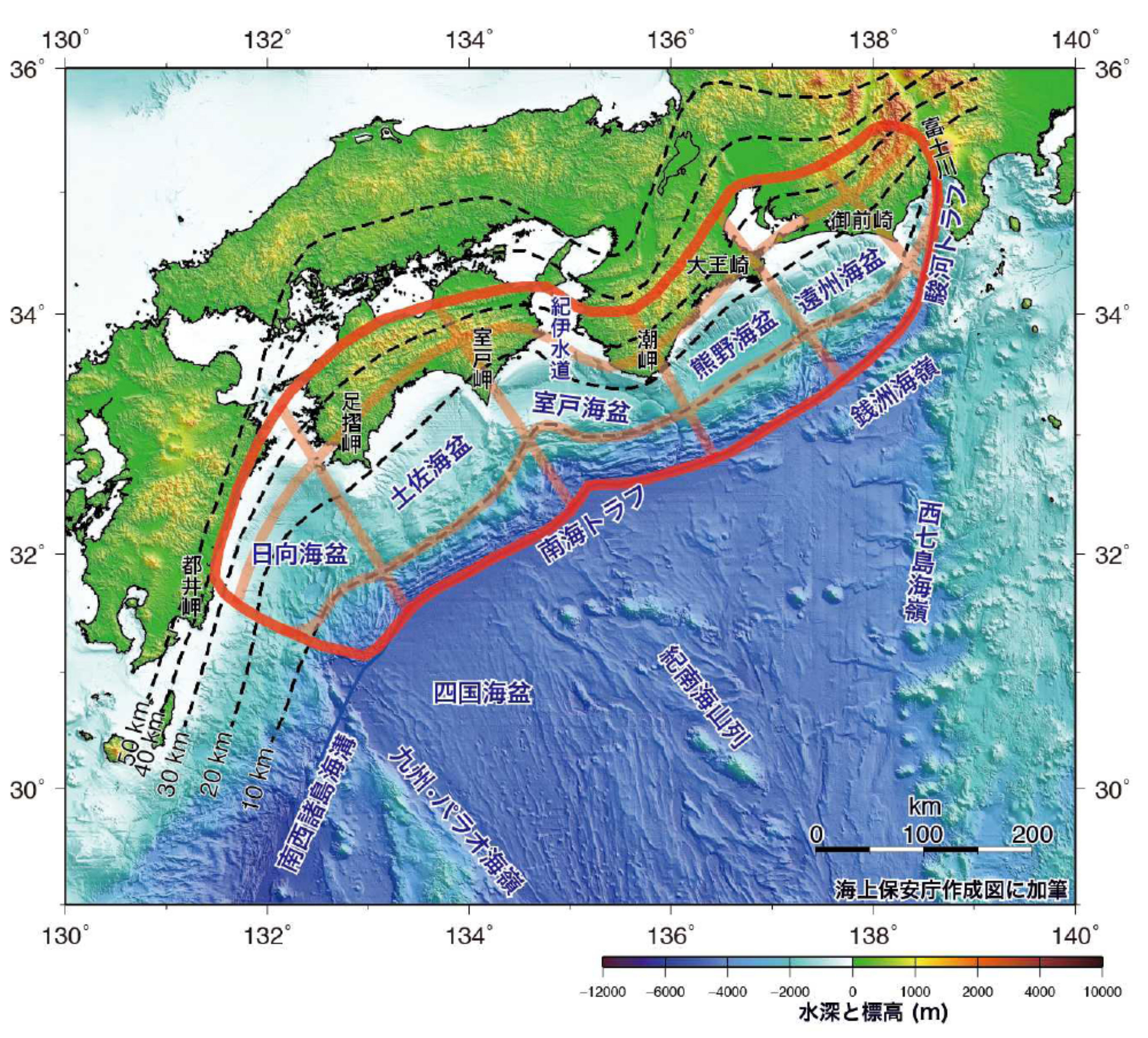

7 南海トラフ巨大地震

南海トラフは、日本列島が位置する大陸のプレートの下に、海洋プレートのフィリピン海プレートが南側から年間数km2の割合で沈み込んでいる場所です。この沈み込みに伴い、2つのプレートの境界には、ひずみが蓄積されています。過去1,400年間を見ると、南海トラフでは約100~200年の間隔で蓄積されたひずみを解放する大地震が発生しており、近年では、昭和東南海地震(1944年)、昭和南海地震(1946年)がこれに当たります。昭和東南海地震及び昭和南海地震が起きてから70年近くが経過しており、南海トラフにおける巨大地震発生の可能性が高まってきていると言われています。

令和4年5月に公表された東京都の新たな被害想定において、南海トラフ巨大地震による被害の概要は次の通りです。

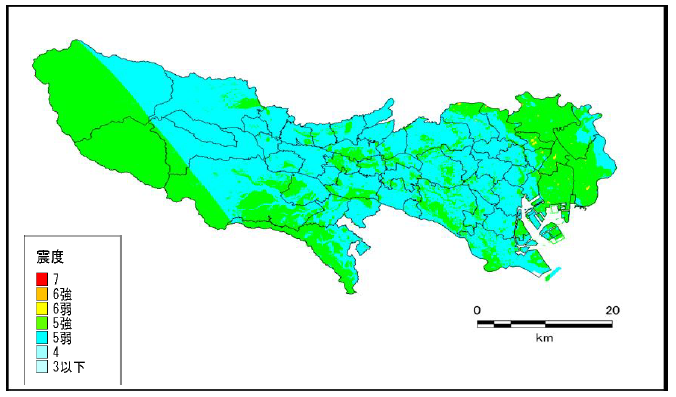

(1)地震動分布

都内の多くの地域で震度5弱となっていますが、区部の東部並びに多摩地域の東部では震度5強となっています。

なお、震度6弱が想定される範囲はごく一部に留まっています。

(統計的グリーン関数法+経験的手法)

(2)想定結果

南海トラフ巨大地震が発生した場合の地震動による、建物被害・人的被害等は、最大震度がごく一部の地域で6弱となるものの、ほとんどの地域で5強以下となることから首都直下地震等と比較して極めて限定的なものになると想定されています。

ただし、帰宅困難者や、被害の大きい他府県からの避難者の受入れ、物資不足等、みなさんの生活にも影響がでることが予想されます。

(3)自分の住んでいる地域の被害想定を調べよう

東京都の被害想定の概要を理解したら、次は自分の住んでいる区市町村の被害想定を調べてみましょう。各区市町村の被害想定は、ホームページなどで調べることができます。

8 各区市町村の被害想定

各区市町村の被害想定は、各区市町村のホームページなどで調べることができます。

9 地震から身を守るために

地震そのものの発生を防ぐことはできません。また、地震はいつ起こるか分かりません。いざという時に備えて、日頃から対策をすることが必要です。

地震時にあわてて避難しようとすると、転倒してケガをしたり、揺れが激しい時に火を消そうとすると、転倒して鍋のお湯をかぶるなどケガをする恐れがあります。緊急地震速報を受けたり、地震の揺れを感じたりしたら、まず身の安全を最優先しましょう。

現在の都市ガスやプロパンガス等は、震度5程度で自動的にマイコンメーターがガスの供給を遮断するように設定されています。石油ストーブにも対震自動消火装置を備えたものがあり、使用中の火気器具の地震による出火の危険性は低くなっています。万一出火した場合は、揺れが収まってから消火しましょう。

また、身の安全を図ることで、ケガを防ぐことができるだけでなく、地震後の避難や救出・救護などの重要な行動に速やかに移行できます。

地震発生時には、まず身の安全を確保することが大切です。

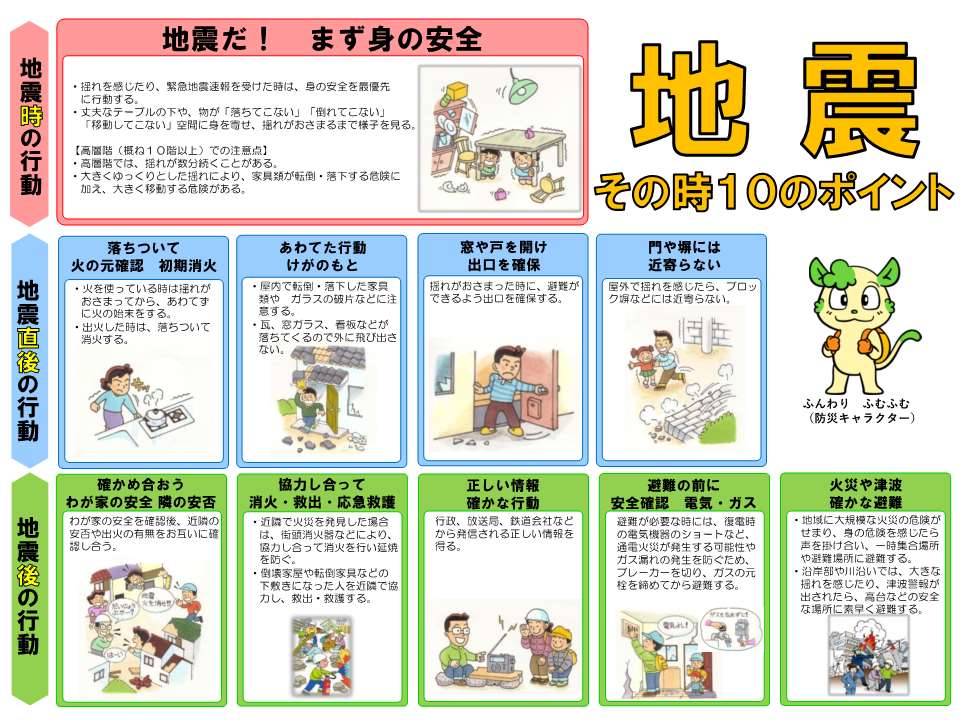

大地震への備えがまとまった「地震に対する10の備え」と、地震が起きてからの行動がまとまった「地震 その時10のポイント」を学習して、自分と家族の地震対策を進めていきましょう。

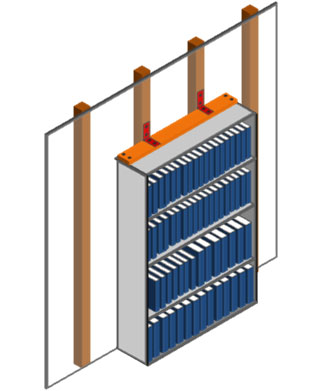

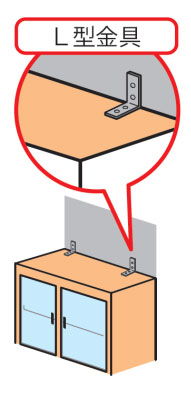

10 家具や家電の転倒・落下・移動防止対策

地震が起きたその時にケガをしないためには、家の中を安全な場所にしておく必要があります。自分と家族の安全のために、家の中を見直してみましょう。

(1)地震によるけがの原因

地震によるケガの原因のうち、約30~50%が家具や家電の転倒・落下・移動によるものです。

家具類の転倒・落下・移動による危険

- 直接当たってケガをする

- 避難経路をふさぐ

- 家具などがストーブなどに転倒・落下・移動して出火する

自分と家族のケガを防止して、すばやく避難するために、家具類の転倒・落下・移動防止対策がとても大切です。

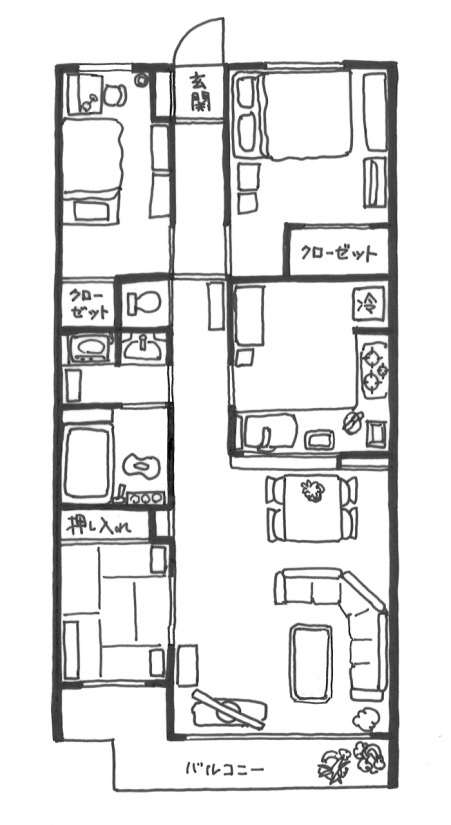

(2)わが家の防災マップをつくってみましょう

食事をする場所、次に寝る場所と、大まかな家の間取りを描いてみましょう。

家の中を描いて、既に地震対策をしてある場所や、もし大地震が起きたら危険な場所をチェックしてみましょう。

家具や家電が転倒したり、落下したり、移動したりした時を想像して、危険な場所を見つけましょう。

- 寝室

- 屋外までの避難経路

- よくいる場所(リビングなど)は、特に安全な場所にしておく必要があります!

わが家の防災マップ(作成例)

| 玄関 | 玄関に物があると、倒れてドアが開かない |

|---|---|

| ベッドルーム | タンスやドレッサーが倒れる危険がある。 |

| トイレ・洗面所 | ドアの前の棚が倒れて開かなくなる。 |

| バスルーム | ガラス窓や鏡が割れる。小物が落ちてくる。 |

| キッチン | 電子レンジやトースターが落下。食器が飛び出してくる。食器棚が倒れる。 |

| リビング | テレビが倒れる。照明が落下する。サイドボードが倒れる。額が落ちる。窓ガラスが割れる。 |

| バルコニー | 植木鉢が倒れる。物干し竿が落下する。 |

| 子供部屋 | 本棚やタンスが倒れる。学習机の引き出しが飛び出し、机が倒れてくる。 |

| 和室 | 仏壇やタンスが倒れる。ふすまや障子が開かなくなる。 |

(3)はじめよう!家具・家電の転倒・落下・移動防止対策

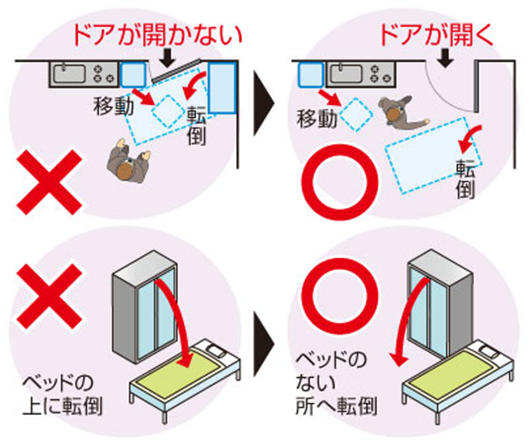

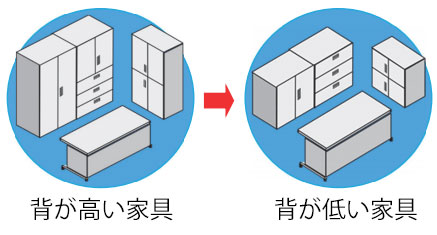

まずは、安全な家具のレイアウトから考えましょう

- 通路や出入口周辺に家具などを置かないようにしましょう。

- 家具などを置く方向にも注意しましょう。

- 普段いる場所に置く家具は、できるだけ高さの低い、腰高までの高さにしましょう。

くわしくは家具類の転倒・落下・移動防止対策ハンドブックを確認しましょう。

家具転対策ハンドブックは東京消防庁ホームページで見ることができます。

家具転対策ハンドブックはこちらから

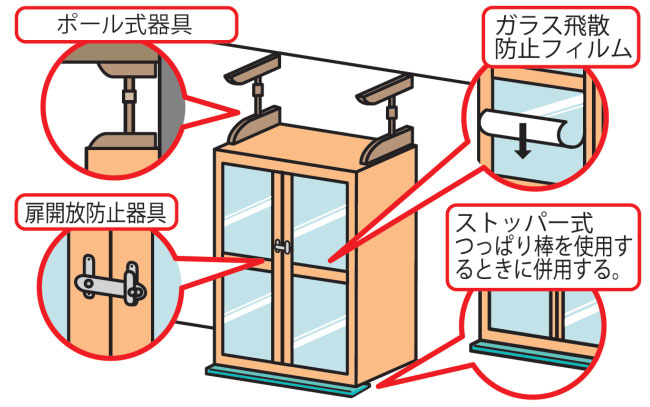

家具のレイアウトが決まったら、いよいよ家具の固定です。

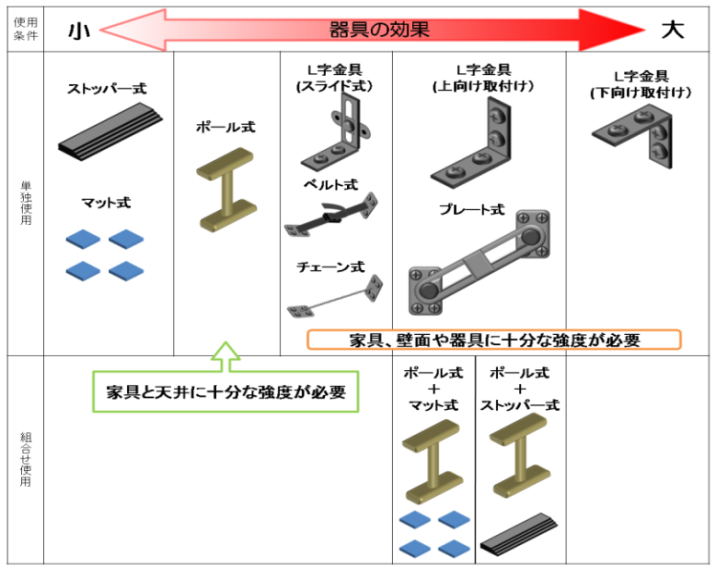

転倒防止器具を選びましょう

転倒防止器具は、震度6強の揺れを再現した実験で、その効果を測定しました。

家具の固定方法

重いものは下に、軽いものは上に収納しましょう

11 防災マップづくり

実際にまちを歩き、防災マップを作成することにより、地域の危険な場所や災害への備えなどの課題に気づき、問題意識を共有することができます。大地震などの災害への対応について話し合うことで、防災に対する意識を高めます。

(1)事前準備

1 ルート選定

子供の足で歩いて10分~15分程度、距離にして1km程度のルートを、あらかじめ指導者・一般準指導者・高校生団員・リーダー団員(以下「指導者等」といいます。)が設定しておきます。(地図をつくるために歩くと、想定の2~3倍の時間がかかることもあります。)キッズ団員が主体で実施する場合は、チェックポイントについても、あらかじめ指導者等が想定しておくとスムーズに実施できます。

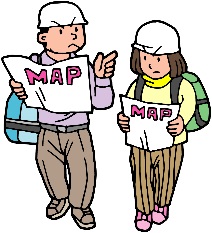

2 地図の準備・班分け

1で設定したルートが入った街区地図を用意しておきます。まち歩きのルートやチェックポイントをマーカー等で色分けしておきます。複数の班で実施する場合には、班分けもあらかじめ行っておきます。

3 指導者・一般準指導者の配置

まち歩きの際のサポート役として、1班に指導者・一般準指導者2名以上が付き添うようにしてください。1人は先導役、もう一人は最後尾について車両等への注意喚起をしてください。

4 カメラの準備

各班に、デジタルカメラを用意します。

5 防災マップのレイアウト

防災マップのレイアウトの案を、指導者等と団員であらかじめ考えてから、まち歩きに出発するとスムーズに進行します。

(2)実施当日 ( )は、4時間程度で実施する場合の目安時間

1 役割分担・注意事項の確認(15~20分)

防災マップを作成する班に分かれて、作戦会議を行います。まち歩きのテーマやルートについて、確認します。

各班で役割分担します。(地図を見ながら先導する団員、写真を撮影する団員、チェックポイントでメモする団員、というように全員に何らかの役割を与え、責任感と自主性を育てます。)

まち歩きで気を付けること(車に気を付ける、走ったり勝手な行動をしたりしない、仲よく実施するなど)を全員で約束しておきます。

2 まち歩き(40分~50分)

各班を担当する指導者・一般準指導者とともに、まち歩きに出発します。

団員の歩くペースに合わせて、無理に急がせないようにしましょう。時間が足りなくなったら、途中でルートを変える・引き返すなど、柔軟に対応してあげてください。

団員が気づいたこと・思ったことがあれば、その場ですぐに褒めてあげると非常に効果的です。

気づいて欲しいことになかなか気づいてくれない場合もあると思いますが、怒ったり無理に覚えさせたりせず、団員達の自発的な気づきを引き出すようヒントを与え、辛抱強く待つようにしましょう。

3 休憩(20分)

団員の休憩時間に、写真の印刷等を行います。

4 マップ作成(120分)

まち歩きで気づいたことや思ったことを、模造紙に記入し、写真などを貼っていきます。以下の点に留意しながら進行していきましょう。

マップの作成の主体は、団員です。リーダー団員・高校生団員がリードして作成を進めていきましょう。

飽きてしまう団員や遊びはじめてしまう団員には、「あなたの役割はとても大事だから、一緒にやろうよ」と呼びかけるようにしましょう。頭ごなしに叱ったり、無視してしまうのではなく、子供達の責任感・やる気を引き出して班に加わるよう促します。

マップを「縦型」にするか「横型」にするか、地図はどこに貼るかを決めます。

また、少年団名をマップ上のどこに入れるか、参加団員の名前をどこに入れるかを決めます。

まち歩きの役割分担を基に、写真を貼る係・メモを付箋やマップに記入する係・タイトルを書く係等を決めて、作業を進めていきます。

指導者・一般準指導者は手を貸さずに進行状況を見守り、ヒントを与えるなどサポート役に徹して、団員達の自主性を尊重します。

子供達の素直な気づきや感想が入っていることが重要です。見た目の美しさや内容の正確さも大事ですが、大人の感覚を押し付けすぎないようにしましょう。

(3)チェックポイント

あらかじめチェックポイントを決めてから、まち歩きに出発するとスムーズな進行ができます。

次のチェックポイントを参考に、各消防少年団の地域の実情に合った防災マップづくりをめざしましょう。

| 消火器・AED | 消火栓・送水口 |

| 防火水槽・消防水利 | 電話ボックス |

| 広域避難場所 | 防災備蓄倉庫 |

| 一時避難場所 | 病院 |

| 消防団の分団本部・格納庫 | 自動販売機 |

| コンビニエンスストア | 地域特有の危険 (川・海・がけなど) |

| 地域の災害の歴史 (慰霊碑など) |

防災マップコンクールに応募しましょう!

一般社団法人日本損害保険協会が、「小学生のぼうさい探検隊マップコンクール」を実施しています。

応募要項

応募する作品は、キッズ・ジュニア団員が作成した防災マップに限ります。

日本損害保険協会のホームページ上に、実施する場合の事前準備や時間配分・進め方の例がより詳しく掲載されています。

横スクロールして確認できます。

消防庁長官賞受賞作品(日本橋消防少年団)

防災担当大臣賞受賞作品(玉川消防少年団)

12 外出時に地震が起きたら

もし、外出先で地震にあったらどうしますか。すぐに家に帰ろうと歩きだしますか。

大地震発生から数日の間は、消火、救助、救急活動などに当たる緊急車両がひっきりなしに走ります。もし、帰宅を急ぐ人があふれて道をふさいでしまったら、緊急車両は現場にたどり着けません。

また、大地震の後は余震がきます。ガラスや看板が落下して、帰宅しようとする人々を襲うかもしれません。大勢の人が移動をすると、歩道が人であふれて歩きにくくなり、集団で転倒する危険性もあります。

一人ひとりが、よく準備をせずに帰宅しようとすることが、自分や周りの人、消防隊や救急隊などに助けを求める人を危険にさらしてしまうのです。

(1)外出先で地震が起きたらどんな危険がありますか

(2)外出先で地震が起きたときはどうしますか

地震だ! まず身の安全

外にいる時は、かばんなどで頭を保護して落下物から身を守り、頑丈な建物の中に入ったり、広場などの安全な場所へ避難しましょう。

乗用車に乗っている場合は、安全な方法で道路の左側に車を停止させましょう!

正しい情報 確かな行動

落ち着いてラジオやテレビ、携帯電話などの様々な手段を使って、正しい情報を入手しましょう。うわさやデマに惑わされないようにしましょう。

駅周辺には近付かない

交通機関が停止している駅周辺は、人があふれて大混雑します。

2011年3月11日に発生した東日本大震災でも都内のターミナル駅は大混雑しました。混乱を避けるために、駅には近付かないようにしましょう。

家族の安否を確認するには

大地震が起きると、電話はとてもつながりにくくなります。家族と話し合って、災害時の連絡手段を複数決めておきましょう。

安全な場所にとどまる

十分な情報がないまま、むやみに移動を開始することは大変危険です。まずは学校や近くの一時滞在施設など、安全な場所に留まることを考えましょう。先生、駅や施設からの指示や誘導に従って行動してください。

また、安全な場所にとどまっている間は、近隣地域の助け合いにできるだけ参加しましょう。

一時滞在施設……帰宅が可能になるまで待機する場所がない帰宅困難者等を一時的に受け入れる施設

「安全に」「自力で」「歩いて」帰る

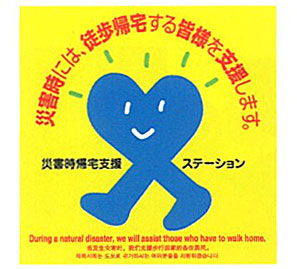

しばらく安全な場所にとどまった後、様々な方法で帰り道の情報を集めて、「安全に」帰ることができると確認できたら、帰宅を開始します。「災害時帰宅支援ステーション」のステッカーが貼ってある店舗などでは、水道水、トイレ、情報、休憩の場などを提供しています。自分の体力を過信せず、たまには休憩をとることも必要です。

災害時帰宅支援ステーション

コンビニエンスストア、ガソリンスタンドなどに貼られているステッカー。災害が発生した時に水、トイレ、情報などの提供に協力してくれる。

災害時サポートステーション

東京都石油業協同組合加入のガソリンスタンドに貼られいるステッカー。災害が発生した時にサービスルームを休憩所としたり、情報提供などをしてくれる。

(3)大地震に備えて準備しておくこと

家族で話し合う

- 外出中に大地震が起きた時の対応について、家族で話し合っておきましょう。

家族との連絡手段

- 東日本大震災では、多くの人が携帯電話の通話による安否確認を試みましたが、電話が集中したため、うまくいきませんでした。

- 災害発生時、どの手段が使えるかというのは実際に災害が起きてみないとわかりません。安否確認手段を複数準備しておくことが重要です。

| 安否確認の方法の一例 | |

|---|---|

| 1 | NTT災害用伝言ダイヤル(171) 携帯電話、PHSからも使用できますが、詳しくは各会社に問い合わせてください。 |

| 2 | 災害用伝言サービス 携帯電話から安否情報を登録・確認できます(スマートフォンでもできます。) |

| 3 | SNS(ソーシャルネットワーキングサービス) Twitter、FacebookなどSNS上でつながりのある家族や友人などに安否を知らせることができます。 |

| 4 | Googleパーソンファインダ 名前による安否情報の検索や登録ができます。 |

(東京都総務局総合防災部防災管理課「東京都帰宅困難者対策ハンドブック」より抜粋)

連絡手段は家族と話し合って、複数準備しておくことが大切です。安否確認の方法の一例を、参考にしてください。

情報収集のポイント

安全に帰宅するためには、正しい情報を入手することが最も大事です。ワンセグやラジオを活用して、全国放送だけでなく、地元に密着したミニFMやケーブルテレビなどでも情報収集しましょう。

また、インターネットでの情報収集も有効です。

- 東京都防災ホームページ

発災時に、都内の被害状況をお知らせします。 - 東京都防災マップ

災害時帰宅支援ステーションや一時滞在施設の情報を、オンラインの地図サービス上で提供します。 - 東京都防災X(旧Twitter)(@tokyo_bousai)

平常時は防災に関する報道発表や災害に対する備え、災害時は都内の被害情報や一時滞在施設の開設情報などをツイートします。 - 各区市町村のホームページ等

徒歩帰宅への備え

徒歩帰宅をしても大丈夫だという情報を得られたら、十分に準備をして帰宅経路を確認し、自分の体力を過信しないで余裕をもって帰宅しましょう。学校などで、家が近い人がいる場合は、一緒に帰るようにしましょう。

徒歩帰宅者心得10カ条

- あわてず騒がず、状況確認

- 携帯電話、携帯ラジオをポケットに

- つくっておこう帰宅地図

- ロッカー開けたらスニーカー(防災グッズ)

- 机の中にチョコやキャラメル(簡易食料)

- 事前に家族で話し合い(連絡手段、場所)

- 安否確認、災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板や遠くの親戚

- 歩いて帰る訓練を

- 季節に応じた冷暖準備(携帯カイロやタオルなど)

- 声を掛け合い、助け合おう

(「東京都の防災対策の手引き」より)

(4)「災害時・危険箇所マップ」を作成しましょう

「災害時・危険箇所マップ」作成の手順

- 自宅から学校までの地図を用意する。

- 基本情報を記入する。

- 避難場所や避難所、災害時帰宅支援ステーション(都立学校、コンビニエンスストアなど)、消防署、警察署、防災倉庫、公園、役所、公民館、病院などの災害時の防災拠点となる施設など

- 主要道路、鉄道、バス路線などの交通路線など

- 危険箇所を地図上に記録する。

- 行政の発行する被害想定やハザードマップ、警視庁による交通規制箇所(ホームページ)などを参考にする。

- 震災や火災により通行できなくなる箇所、危険が予測される箇所などを記入する。

(2013.9東京都教育庁指導部指導企画課 高等学校「保険」補助教材『平成25年度版「災害の発生と安全・健康」~3.11を忘れない~』より引用)

問合せ先

- 防災安全課