先行員制度

訓令甲第32号火災警防規程(大正15年7月訓令第49号消防出動規程の改正)第31条に「小隊ニ放水班、先行員及機関員ヲ置ク、定員ノ都合上巳ムヲ得サルトキハ放水班員ヲシテ先行員ヲ兼ネシムルコトヲ得」、第42条に「先行員ハ、防煙具、梯子及破壊器具ヲ携行スベシ」、第45条1項に「先行員ハ現場ニ先行シ要救助者ノ検索、人命救助並局部破壊ニ任シ其ノ必要ナキトキ又ハ之ヲ終リタルトキハ注水ニ従事スルコト」と先行員の制度と任務が明文化された。

しかし、この先行員制度だけでは急速に複雑・多様化する救助事象に対応しきれなくなり、専任救助隊の制度化へと進んでいった。

専任救助隊

専任救助隊は、方面内の全ての火災に出場しなければならなかったため、隊員は出場に支障のある望楼勤務等が免除されていた。さらに、訓練はポンプ操法、放水訓練など救助に直接関係のない訓練は省略し、もっぱら仮想建物に応じた実戦的な救助訓練を実施していた。

習志野の三週間

昭和38年10月21日から11月9日までの3週間(132時間)、10名の消防司令補を陸上自衛隊習志野駐屯地・第一空挺団空挺教育隊に委託派遣し、各種救助技術、安全管理のあり方、教育技法等を含む山岳救難(レンジャー訓練)技術を習得させた。

この委託派遣の教育目的は、主として救難行動の技術及び教育法を習得することで、教育科目は、徒手訓練・体育・基礎土木・車両(ウインチ)訓練・ロープ訓練・ボート訓練であり、それぞれ「講義」「展示」「実習」「試験」「討議と批評」の5段階で行われていた。

陸上自衛隊習志野駐屯地・第一空挺団空挺教育隊に委託派遣した10名の消防司令補は、帰庁後、訓練指導計画を作成し、指導者として東京消防庁における救助業務の礎を築いていった。

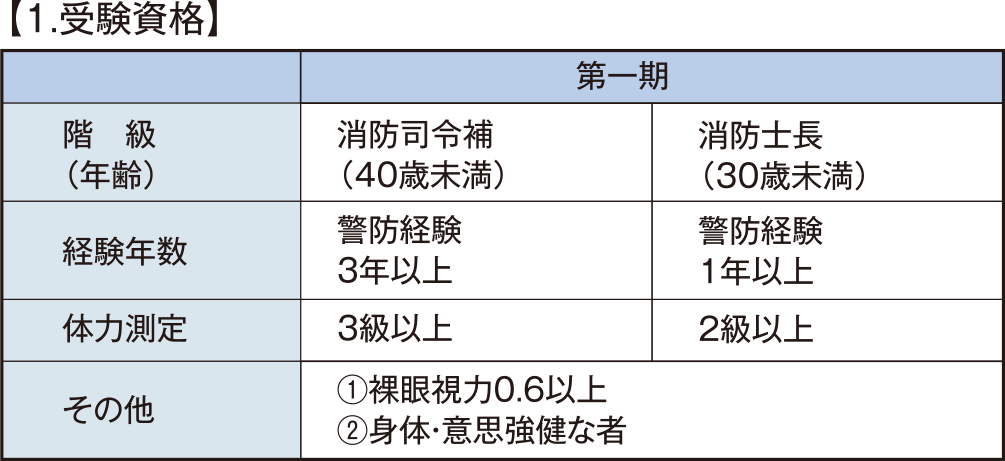

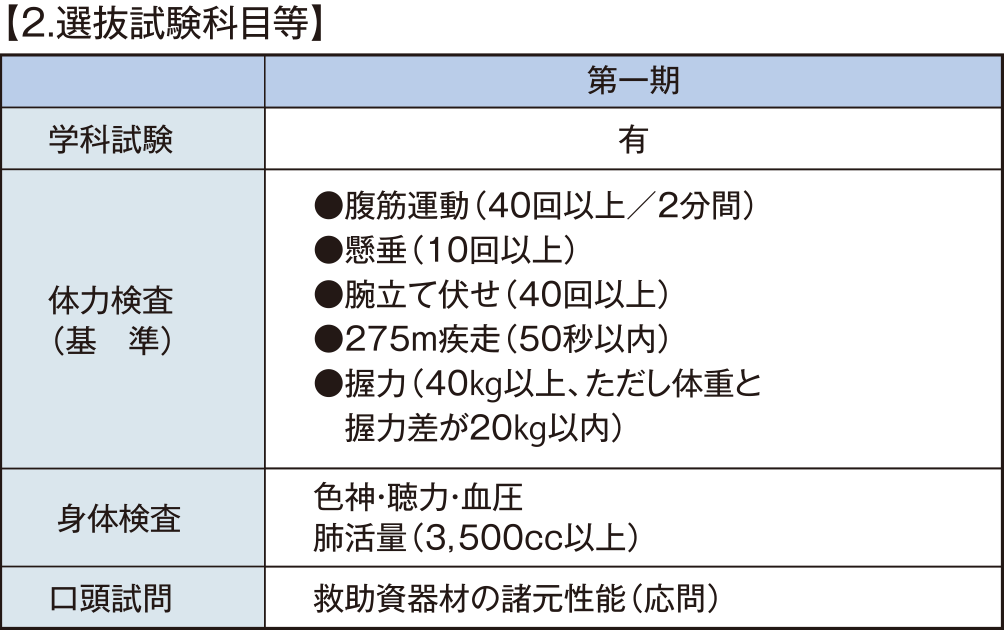

第一期特別救助講習

第一期特別救助講習の選抜試験は、昭和47年3月11日に行われた。この試験では約280名の中から選抜された62名が集められ、消防学校教養課特別教養係(現専科教養係)が担当して、第一期特別救助講習が開講された。

特別救助隊歌

特別救助隊歌は、先輩から後輩へと長年にわたって歌い継がれてきた特救魂、或いは心意気ともいうべき歌である。

この歌は特別救助隊が発足して間もない昭和40年代後半、後に初代救助課長となる腰高氏等が、特別救助隊員の士気を高める目的で「流砂の護り」という曲を替え歌にして歌い始めたのが始まりで、隊員の心意気と人の命の尊さ、仲間の大切さ、そして世のため人のためにという固い意志を歌ったもので、特救魂が集約された内容となっている。

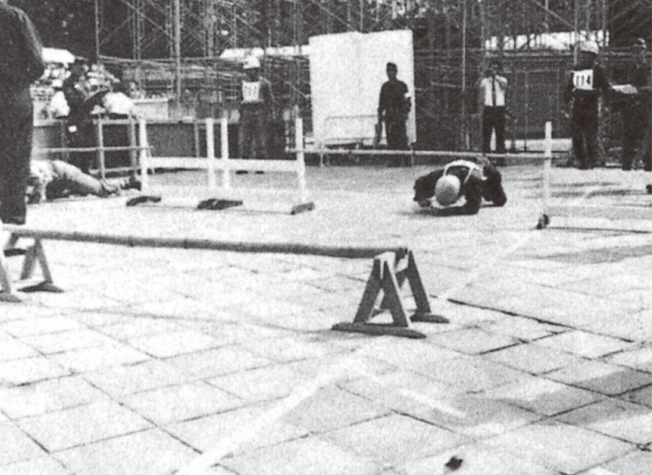

第一回全国消防救助技術大会

全国の救助隊員が救助技術を競い、互いにレベルアップを図るために行われている全国消防救助技術大会の第一回大会が、昭和47年9月28日に東京都豊島区の豊島園で実施された。

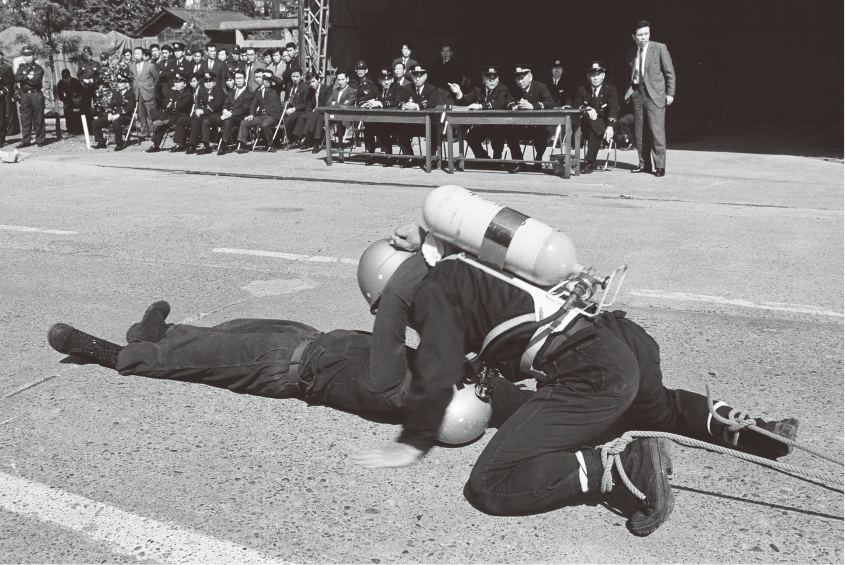

第一回大会の陸上の部では、ロープブリッジ渡過、ロープ登はん、はしご登はん、救命索発射銃、タイトロープ、暗中模索、障害突破、総合救助演技の8種目、水上の部では、人命救助、溺者搬送、浮遊物突破、100m自由形等の8種目が実施された。

障害物(くぐる、またぐ、さける)を置いた通路を3名1組でリレー方式とし、目隠しをして次競技者の音声による誘導を受けながら順次通過して、その確実性と所要時間を評価する。

スタート地点から10mごとに係留された浮環3個をくぐり抜け、確実性と所要時間を評価する。泳法は自由であるが、顔を水面から出し前方注視して泳がなければ減点となる。

地上15mの位置に標的を設け、水平距離が10m離れた地上からリードロープ付き発射体を撃ち命中度を評価する。

消防救助機動部隊等の特色と隊訓

第二消防方面本部消防救助機動部隊

震災等の大規模災害に備え、特殊な技術・能力を有する隊員と高度な装備、資機材により編成された部隊である。

隊訓

常に危険と隣り合わせの活動を強いられる災害現場。自己の安全なくして任務の遂行は不可欠である。我々に強く求められている災害に立ち向かう勇気と使命感は常に、安全に裏打ちされたものでなければならない。災害に立ち向う勇気と共に、己の安全の限界を見極める真の勇気を忘れてはならない。

第三消防方面本部消防救助機動部隊

放射性物質、生物剤、毒劇物、危険物等のNBC災害に加え、爆発物にも的確・迅速に対応する部隊である。

第六消防方面本部消防救助機動部隊

震災対応を主要任務とする一方、水面上における急流救助活動にも対処できる装備と技術を有している部隊である。

隊訓

第八消防方面本部消防救助機動部隊

隊訓「 愛 ・ 技 ・ 絆」

- 愛……我々は助けを求める人に愛情の手を差し伸べる。人間愛、要救助者に対する愛情を表す。

- 技……我々は常に救助技術の錬磨に努めていく。消防救助機動部隊員として、常に最高の技術を身につけなければならない。

- 絆……我々は固い絆を造り上げる喜びを知っている。「絆」という字は半分の糸、半分の糸どうしが結びついて1本の糸になるという、チームワークを表す。

第九消防方面本部消防救助機動部隊

隊訓「志」

- 消防職員としての誇り高き「志」

- 機動部隊員としての高い「志」

- 人として忘れてはならない「志」

3つの志を機動部隊員の座右の銘とし、多種多様化する災害に立向かっていく覚悟。

即応対処部隊

広域的な自然災害が発生した際に先遣隊として直ちに出場し、人命救助や情報収集活動に従事するとともに、既存の消防部隊の進入導線を確保しながら他隊と連携し、災害の早期終息を図る警防部常設直轄部隊である。

隊訓「一心」

- 警防部の直轄部隊として創設された、唯一かつ最初の部隊であることの職責を自覚し、常に謙虚な気持ちで勤務すること。

- 部隊員一人ひとりが自己の役割を果たし、誇りと信念を持って部隊のために行動すること。

- 部隊員一人ひとりが心を一つに重ね、確固たる団結により任務を全うすること。