1 特別救助隊発隊の背景

(1)専任救助隊の設置

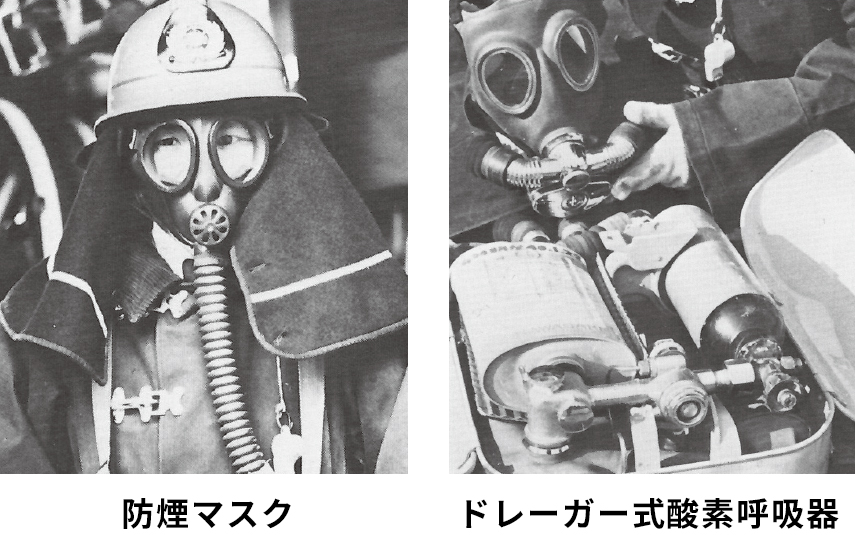

関東大震災以後、市街の構成が近代化し、建築様式が立体的になるにつれて火災による犠牲者が多くなり、特に、昭和7年12月16日、日本橋白木屋百貨店の火災(14,000m²焼損、死者14名)、同月23日には深川区冨川町の大富市場アパートの火災(1,601m²焼損、死者23名)が相次ぎ発生した。こうした事態に直面するなか、昭和8年6月、神田消防署に同署後援会からフォード・トラックシャシーを改造した救助車とドレーガー式酸素呼吸器、防煙マスク、二連はしご、救助袋、縄はしご、ロープ等の寄贈を受け、これを火災現場における人命救助車として活用したのが、専任救助隊(トピックス2「専任救助隊」参照)の始まりである。

その後、昭和10年8月27日、水管自動車に救助はしご、破壊器具等を積載し、機関員1名、放水救助員2名の計3名で運用する専任救助隊6隊を神田、芝、麹町、本郷、下谷(現:上野)、深川の各消防署に配置した。

(2)専任救助隊の廃止と復活

昭和10年8月に編成された専任救助隊は、第二次世界大戦が始まるとともに、防空消防重点化(焼夷弾攻撃への対処)という施策のもとに消防戦術も転換を余儀なくされ、専任救助隊制度を廃止せざるを得なかった。

しかし、戦後10年経った昭和30年2月17日に、横浜市戸塚区で死者99人を出した養老院「聖母の園」の火災が契機となり、このような悲劇を二度と繰り返さないため、昭和30年3月7日、緊急的な暫定措置として、火災時における人命救助を主たる任務とした専任救助隊を復活させ、隊長以下6~7名の編成により、計36の消防署へ配置した。

(3)特別救助隊の設置準備

昭和30年代後半から我が国の経済は高度成長期に入り、国の首都であり、政治、経済、文化の中心でもある東京都は、人口1千万人を超えた。都市構造の高層化や地下建築物、危険物施設の増加など、潜在する災害危険要因が急増し、火災をはじめとする各種災害の様相が極めて複雑多様化し、人命を損なう事故が続発するようになった。

なかでも、昭和37年5月3日、常磐線三河島駅構内で起きた列車二重衝突事故(26ページ参照)では、救助資機材の貧困さなど、当庁の救助体制に多くの課題を提起した。大事故への対応は無論のこと、一般的な救助活動にも対応できる専門的かつ高度な技術を有する特殊な救助隊の編成が望まれるようになった。

このような背景のなか、当庁の警防対策委員会では特別救助隊の設置について審議を始め、陸上自衛隊空挺団の視察や海外の消防救助隊に関する資料の照会を行うなど、様々な角度から検討を行った。

一方、専任救助隊の資質の向上に力を注ぐ方針も打ち出され、救助技術指導者育成のため、昭和38年10月21日から11月9日までの三週間、各署から選抜された消防司令補10名を陸上自衛隊第一空挺団へ派遣(トピックス3「習志野の三週間」参照)し、実技訓練による救助技術の習得を図った。 また、翌39年4月には、江戸川職業訓練所において溶断技術を習得するなど、基礎技術の吸収に努めた。

2 特別救助隊の発足

専任救助隊が復活し、幾多の火災現場で、危機に瀕した多くの人々を濃煙熱気の中から救出し、市民の期待に大きく応えていた専任救助隊も、各種災害の増加と救助資機材の不足等から必ずしも十分でない状況であった。

このような状況を踏まえ、救助体制の再強化として、昭和43年の東京消防庁中期計画に救助車の増強が盛り込まれた。昭和44年には、将来構想として各方面に2隊の特別救助隊の設置方針が固まり、同年8月1日、あらゆる災害現場で専門的に救助活動を行うため、特別な装備と技術を備えた救助隊を創設するとの理由から、麹町消防署永田町出張所に特別救助隊を設置し、暫定的に運用を開始した。

そして、暫定運用を経て、昭和46年6月15日に永田町特別救助隊が、同年10月15日に西新井特別救助隊(昭和51年3月1日に署分割による署名変更に伴い、足立特別救助隊へ隊名変更)が、それぞれ正規運用を開始した。

3 特別救助講習の開始

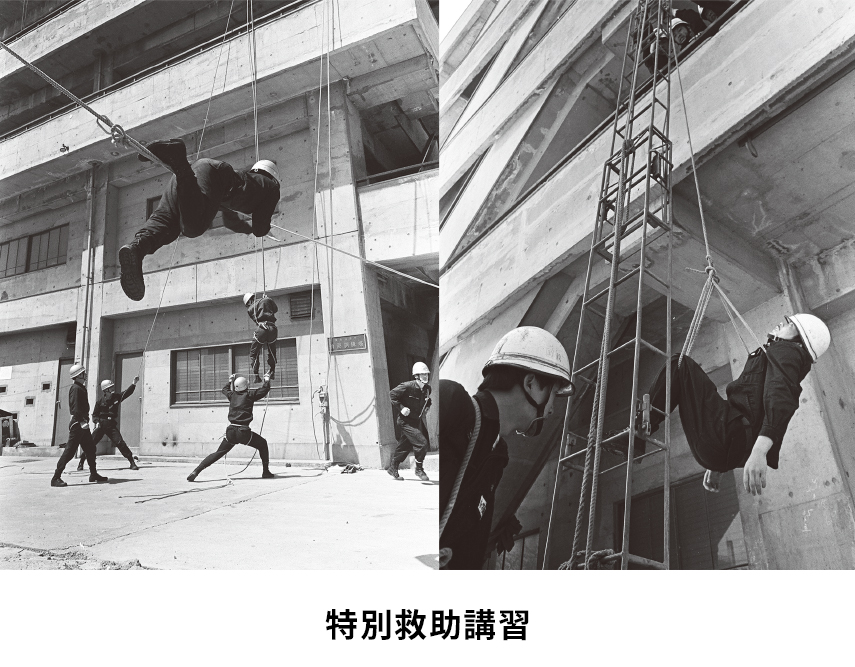

昭和47年2月17日の庁議において、特別救助隊は、当時運用されていた2隊のほか、昭和48年度までに各方面1隊の計8隊を整備する予定とされた。また、火災はもとより高度な救助技術を必要とする災害にも運用されており、職務内容も極めて危険性が大きいため、特別救助講習(トピックス4「第一期特別救助講習」参照)を実施し、講習を通じて救助の基礎技術と特別救助隊員としての心構えを教育することとなった。

第1期の講習は、公募で集まった約280名の職員の中から、知力、判断力、気力に優れた62名を選出し、昭和47年3月21日から4月15日までの26日間、消防学校において実施された。

4 特別救助隊の増強

当初1隊で運用を開始した特別救助隊だが、この間も東京の都市構造は極めて大きな変革をとげ、31mを超える高層建築物、地下を有する建築物、大規模地下街、危険物施設などが急激に増加した。

こうした都市の立体化、複雑化に伴う都市改造のひずみから、酸欠、機械による挟まれなどの特殊な事故が発生するようになり、当庁の救助活動件数は、昭和37年は約400件、翌38年は1362件、昭和49年には2487件と激増していった。

こうした状況に対応するため、昭和46年に1隊、翌47年には4隊、さらに48年に2隊の特別救助隊を増強した。

5 はしご特別救助隊制度

昭和47年の大阪千日デパートビル、翌48年の熊本大洋デパートと、多数の焼死者が発生する火災が続発し大きな社会問題となった。

これを契機に、不特定多数の人員を収容するビル火災へ対応するために、はしご車の特性を十分に生かした立体的な救助体制の確立を目的として、昭和49年に渋谷、淀橋(現:新宿)、深川、三鷹の各消防署において、計4隊のはしご特別救助隊が運用を開始した。

主として高所における救助活動を任務としていたはしご特別救助隊だが、その後、標準型救助隊の増強という方針変更により、平成7年4月1日、深川はしご特別救助隊の任務指定解除をもって、はしご特別救助隊制度は廃止された。

6 現在の救助体制

昭和46年に正規運用を開始した特別救助隊は、幾度の変遷を経ながら、現在は23隊体制(22ページ参照)に至っている。 陸・海・空を一体化した立体的機動救助体制を整備するという方針に基づき、河川や港湾における救助体制を強化するため、昭和49年10月23日、西新井及び城東は特別救助隊と切替運用とし、臨港を含めた3消防署において水難救助隊の運用を開始した。

昭和61年10月1日に、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(自治省令第22号)が公布され、その中で、地域の実情に応じて山岳救助器具を装備した救助隊を設置することができる旨が規定されたことを契機として、昭和62年5月1日、八王子は特別救助隊と切替え運用とし、青梅、秋川、奥多摩を含めた4消防署において山岳救助隊の運用を開始した。

また、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、平成8年に震災時や大規模な特異災害に対応する消防救助機動部隊が、平成28年には、航空消防の専門部隊として航空消防救助機動部隊が、それぞれ運用を開始した。

そして、平成30年の西日本豪雨、北海道胆振東部地震における土砂災害等、近年頻発する大規模自然災害に対応するため、警防本部直轄の部隊として即応対処部隊を令和2年2月に創設し、同年4月に運用を開始した。